Anaïs Jeunehomme : Pourriez-vous expliquer, brièvement, à nos lecteurs, comment fonctionne un sol ?

Emmanuel Bourguignon : Un sol c’est trois dimensions : une dimension physique, chimique et, d’une manière très importante, une dimension biologique. Jusqu’à présent, on s’est beaucoup concentré sur les paramètres physiques et chimiques, aux dépens de l’aspect biologique, qui a été oublié dans de nombreux domaines. Le sol se compose de ces trois paramètres. Et l’aspect biologique du sol, ces briques du vivant, c’est ce qui va servir de lien, de ciment, entre le monde physique et chimique. C’est la vie qui est dans le sol qui va faire, par exemple, que les parties physiques, comme les roches, vont se dégrader, et libérer des éléments chimiques qui pourront être prélevés par les plantes. Voilà un résumé extrêmement schématique et simple.

Après, pour apporter une définition un peu plus poussée, en paraphrasant celle donnée par la société de pédologie suisse, qui correspond à ce que je vois sur le terrain, le sol est considéré comme la couche la plus superficielle ou la plus externe de notre planète, qui est directement marquée par les êtres vivants. Cet endroit est le siège de l’échange intense de la matière et de l’énergie entre l’air, l’eau et les roches. Le sol, en tant que partie de l’écosystème, va occuper une position centrale dans le fonctionnement des cycles globaux de la matière.

A.J. : Pouvez-vous nous dire en quoi nos méthodes agricoles actuelles détruisent les sols ? À quoi voit-on qu’un sol est mourant ?

Lydia Bourguignon : La destruction des sols a commencé tout de suite après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde, à cause de :

– l’utilisation massive d’engrais, d’azote, de phosphore et de potassium, qui ont brulé la matière organique,

– l’utilisation de plus en plus de tracteurs, de machines trop lourdes qui ont compacté les sols, entrainant leur tassement et la perte de la biodiversité de la faune qui permet l’aération, l’entrée de l’air et de l’oxygène dans les sols,

Tout cela a tué les sols.

A.J. : Donc finalement, le labour n’est pas le premier élément que vous mettez en avant dans la destruction des sols ?

L.B. : Pour nous, le labour, n’est absolument pas une valorisation des sols puisque par celui-ci vous les retournez, et comme les labours se font de plus en plus profondément, vous tassez les sols en créant une semelle de compaction en profondeur. Plus on laboure, plus on détruit les sols. Donc, à nos yeux, le labour est effectivement un instrument de destruction massive des sols.

A.J. : Quelles sont les solutions pour réanimer un sol mourant ?

L.B. : Les solutions sont différentes en fonction du type de cultures que l’on va faire.

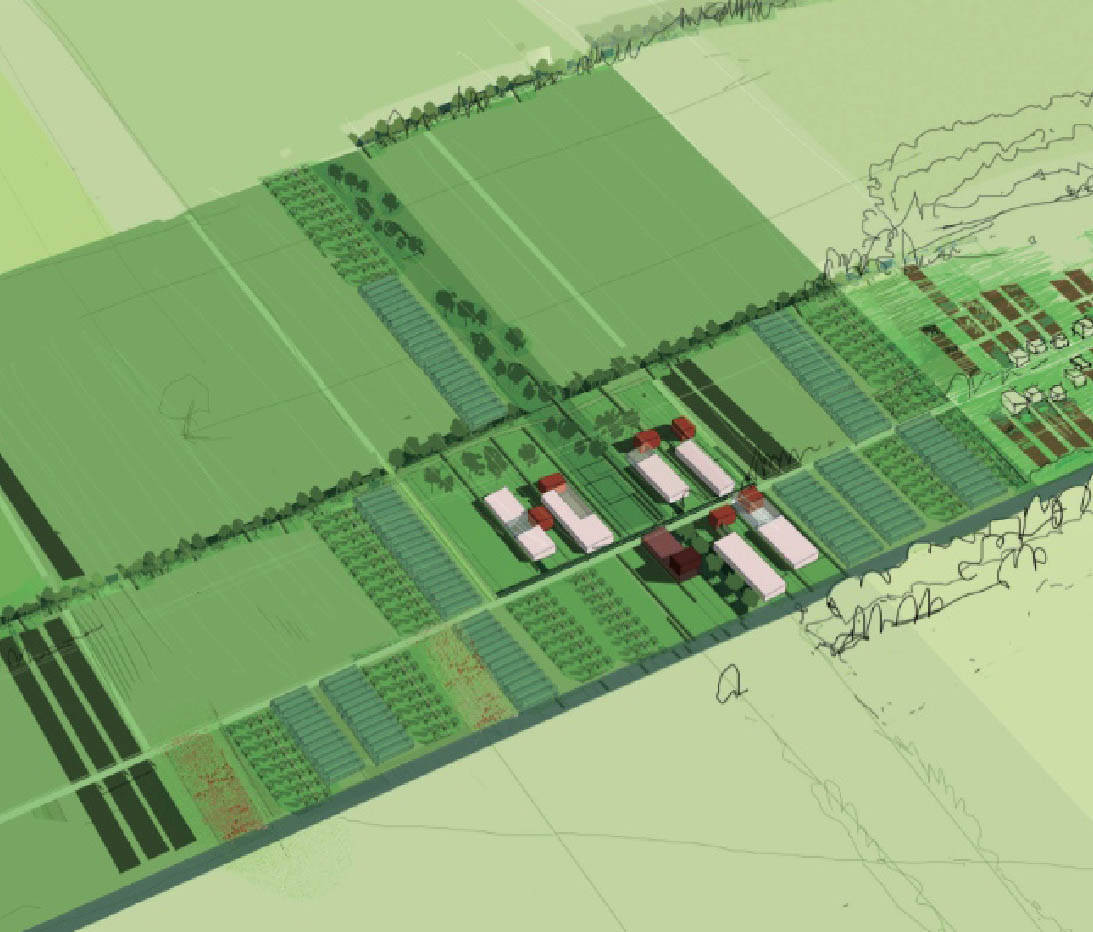

Pour un céréalier, pour les grandes cultures, on va arrêter de labourer et on va faire du semis direct sous couvert. C’est-à-dire, après la moisson, semer directement dans les pailles, ce qui va permettre de maintenir le sol à l’ombre, de garder la faune, d’augmenter la matière organique, et de repartir sur un cercle vertueux.

Pour un maraîcher, on conseillera des apports de compost, puisqu’en maraichage, le sol a besoin de beaucoup de matière organique.

Chez les vignerons, ce sera l’apport de compost ou de bois raméal fragmenté (BRF). Dans certaines régions, lorsque les vignerons broient leurs rameaux taillés, ils emploient, sans le savoir, la technique du BRF.

Donc à chaque type de culture une solution adaptée.

A.J. : Combien de temps cela prend-il ?

E.B. : Le temps va être très variable, puisque les sols sont très hétérogènes et divers. Selon les points forts et les points faibles des différents sols, on aura des rétablissements qui seront plus ou moins rapides. Par exemple, pour simplifier, tous les sols dits « argilo-calcaires », que l’on trouve en quantité assez importante en France, sont des sols qui ont une résilience plutôt forte, et qui, même lorsqu’ils sont malmenés, dès que l’on retrouve des pratiques vertueuses, se remettent assez rapidement en bon état de fonctionnement.

À l’autre extrême, si l’on prend des sols sableux, acides, comme l’on peut avoir sur les arènes granitiques des Vosges, ou de Bretagne, on se trouve en présence de sols très fragiles en raison de leur chimie et du type de roche dont ils dérivent. Sur ces sols, avec des dégradations qui peuvent être moins graves que sur des sols argilo-calcaires, on aura un temps de rémission qui sera plus important, même avec des pratiques vertueuses. Il faudra peut-être 10 ou 15 ans pour revenir à un état assez stable et à un sol en bonne santé, alors que sur des sols argilo-calcaires, nous avons constaté que même sur des sols abîmés, compactés, en 4 à 5 ans, on pouvait arriver à les remettre sur pied, avec des bons flux de matière organique dans les horizons de surface et une recrudescence des populations de vers de terre et de la faune du sol.

Donc, lorsque l’on parle de solutions, il faut d’abord diagnostiquer à quel niveau de dégradation se trouve le sol et de quel type de sol il s’agit pour, ensuite, trouver les solutions adéquates. Il faut pouvoir dire, à un agriculteur, ou à un paysagiste, sur des projets en ville partant de friches, par exemple, qu’il y a des sols qui vont se réhabiliter plus vite que d’autres en fonction des dégradations et de la nature du sol.

A.J. : Un sol vivant contient une faune nombreuse et variée, dont les célèbres vers de terre : comment vont-ils ?

E.B : Dans le cas du labour, les populations de vers de terre vont fortement diminuer, car avec cette pratique, on va exposer les vers à la lumière, lesquels subissent alors une forte prédation des oiseaux, mais on va aussi déstructurer leur habitat. Les vers de terre vivent dans des terriers, ils ont une seule galerie, et donc si l’on passe notre temps à les détruire et à les exposer, on les tue, mais on engendre aussi des déplacements de population, ce qui vide le sol de ses habitants. Donc sur les sols agricoles, et surtout dans les situations de monocultures ou de quasi-monocultures, avec peu de restitution de matière organique, les populations de vers de terre sont extrêmement faibles.

Et, paradoxalement, sur le terrain, il m’est déjà arrivé, par exemple sur des friches au sein de ville, de trouver, en creusant, malgré des valeurs en métaux lourds importantes, plein de vers de terre, avec des populations parfois plus fortes que dans certains sols agricoles.

La vie passe son temps à essayer de tempérer les agresseurs divers et variés. J’entends par là que si l’on pollue un sol et qu’on lui laisse un certain temps, peut-être 10, 20 ou 30 ans — les dynamiques peuvent être plus ou moins longues — on trouvera des horizons de sols superficiels, là où la végétation a repris ses droits, avec un pH neutre et une certaine forme d’équilibre. Bien sûr, si l’on vient creuser, on va de nouveau déséquilibrer l’ensemble.

Tandis qu’en agriculture, comme on est sans arrêt en train de tout perturber, en plus de l’emploi de certaines molécules très néfastes, on crée des milieux où les vers de terre, les collemboles, les acariens et toute la faune du sol sont clairement malmenés.

A.J. : Je vous ai entendu évoquer le fait que de plus en plus de sols sont morts biologiquement, où en est-on de la question de la désertification en France et à l’étranger ?

L.B. : Dans le rapport du GESSOL1, publié par l’INRA2 en 2011, Dominique Arrouays exposait que l’on bétonnait l’équivalent d’un département français tous les 7 ans pour construire aéroport, autoroute, ronds-points. Aujourd’hui on est arrivé à un département tous les 6 ans : donc on accélère fortement cette désertification. On le constate, comme le professeur Marcel B. Bouché l’expose dans son ouvrage, qu’on a perdu, dans les zones céréalières des vers de terre : là où l’on avait 2 tonnes de vers de terre à l’hectare à la sortie de la guerre, dans des sols encore riches en matière organique, on est tombé aujourd’hui, sur certains sols, à 200 kg/ha. On est sur une perte de l’ordre de 80/90 %.

Un autre sujet qui a fait réagir dernièrement est la perte de la biodiversité et du nombre d’oiseaux présents en France, or cela est pareil pour les batraciens, et pour d’autres espèces : on voit une disparition de cette diversité. Effectivement, on fabrique des déserts, pour une agriculture toujours plus performante, avec plus de rendement, où l’on a arraché tous les arbres, les haies et les bosquets. C’est quelque chose dont nous parlons dans notre manifeste3, que j’ai écrit avec Claude : nous exposons que revenir à une agriculture durable ce sera remettre de la biodiversité, de la haie, remettre des arbres dans l’agriculture pour une pérennité de celle-ci.

A.J. : Le fait est que notre modèle agricole repose sur la disponibilité, à bas prix, de pétrole, à partir du moment où celui-ci viendra à manquer, nous deviendrons incapables de cultiver sur ces sols morts, car les plantes sont dépendantes des intrants chimiques qu’on leur amène pour pousser, puisque les sols ne leur apportent plus les éléments nécessaires à leur croissance. Combien de temps nous reste-t-il avant de ne plus avoir de terres cultivables disponibles ?

L.B. : Je ne sais pas si l’on peut répondre à cette question, parce qu’il faut qu’il y ait une prise de conscience. C’est vrai que les pays en voie de développement ou émergents sont aussi dans la reproduction de ce modèle agricole, on voit des déforestations massives de certaines zones, alors qu’en France on l’arrête. C’est très compliqué de mettre un schéma sur l’Europe et de dire que c’est la même chose partout.

Nous travaillons par exemple en Inde, pour des ONG, pour remettre de l’agroforesterie en place : d’une part parce qu’il y a trop de soleil, donc comme cela les jardins sont à l’ombre et aussi parce que cela permet de valoriser certains bois précieux. Ce sont peut-être juste des éléments épars, mais on voit des choses vertueuses partout et puis, à côté, des choses qui ne le sont absolument pas. Donc dire dans combien de temps on va stériliser tous les sols, personnellement, je n’ai pas de réponse. Par contre, ce qui est clair et sûr, c’est que lorsque le pétrole sera indisponible ou que l’on va le vendre au prix réel de son coût, on va avoir un énorme problème sur l’agriculture. Parce que là nous parlons d’agriculture sur le terrain, mais il y a aussi toute l’agriculture sous serre, hors sol, avec des plantes perfusées, et là, ce sera un drame pour l’humanité.

On peut aussi penser à ce que disent certains experts, sur le fait que dans 10 ou 20 ans, il n’y aura plus de pétrole : cela donne à penser que dans 10 ou 20 ans il n’y aura plus d’agriculture, ou du moins plus ce modèle agricole actuel.

A.J. : À qui profite le fait de maintenir un système qui n’est pas viable ?

L.B. : Ce que je vais dire n’est pas politiquement correct, mais cela profite aux multinationales, qui font pour l’instant des bénéfices énormes sur l’agriculture. Parce qu’en fait elles détiennent tout. Ce sont elles qui détiennent les engrais, qui fabriquent les pesticides, les herbicides et les fongicides, qui déposent des brevets sur les semences, qui prônent une politique « nouvelle » sur les OGM, ce sont elles qui vont après soigner les malades. On est dans un cercle qui est absolument infernal.

Ces mêmes multinationales soutiennent aussi des gouvernements, ce sont comme des états dans l’état. On voit par exemple, comment un ministre de l’agriculture veut positionner certaines choses et fait, peu de temps après, marche arrière, parce que, je suppose, soit la FNSEA, soit ces multinationales, interviennent dans les décisions étatiques.

Pour l’instant, cela profite donc à ce petit monde, mais cela ne bénéficie surtout pas aux agriculteurs. Il faut quand même garder à l’esprit que c’est la profession qui est la plus sinistrée, dans un silence total : on sait qu’il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours et cela ne fait pas la une des journaux, loin de là.

E.B. : Ce qu’il faut aussi comprendre par rapport à cela, c’est qu’il y a également un côté complètement fou. Le nombre d’agriculteurs, dans les pays occidentaux, qui ont embrassé ce modèle agricole industriel, n’a cessé de chuter. Dans n’importe quelle profession, si vous avez de moins en moins de concurrents, que vous êtes de moins en moins nombreux, en théorie, vos parts de marché augmentent et vous devriez vivre de mieux en mieux. Ce qui n’est pas du tout le cas de nos agriculteurs : la moyenne française de leur niveau de vie ne cesse de chuter. Cela montre que ce sont des entreprises qui peuvent être amenées à brasser énormément d’argent, qu’il peut y avoir des flux monétaires très importants dans les fermes, par rapport aux achats d’engrais, de semences, etc., mais, qu’in fine, cet argent finit avant tout dans les coopératives, dans les multinationales de l’agro-industrie et pas chez les agriculteurs.

L’agriculture était auparavant l’activité humaine où l’on pouvait être quasiment en autonomie : on obtenait l’engrais en faisant de l’élevage, lequel fertilisait les champs, dans les champs on produisait le fourrage pour l’élevage et des denrées alimentaires. On était sur des modèles agricoles dits vertueux, avec des rotations et de la diversification : les agriculteurs d’alors consommaient peu. Or, dans les modèles économiques modernes, il faut, pour créer de la croissance, que l’argent circule. L’agriculture a été assez vite identifiée comme un pan de l’économie dans lequel il fallait que les agriculteurs perdent leur autonomie pour aller dans le sens du système. Donc il est clair que cela profite à certains, mais assurément pas aux populations ni aux agriculteurs.

On peut aussi regarder du côté des états, au niveau des lobbys et des connivences qui se font jour. Par exemple du côté de l’EPA4 où, en observant les différents noms des présidents de cette agence, on constate un jeu de chaises musicales assez intéressant. On y retrouve par exemple, des anciens directeurs de grandes firmes privées. Ainsi, le système est bien vérolé et les dés sont pipés.

L.B. : Il y a aussi autre chose. Quand on pense qu’il y a une directive européenne sur l’air, qui a demandé aux industries de faire un effort sur la qualité de leurs rejets atmosphériques en installant des filtres, qu’il y a une directive européenne sur la protection de l’eau, mais qu’il n’y en a aucune sur la protection des sols, et ce, d’autant plus que les sols relèvent du droit privé, cela signifie que vous pouvez mettre n’importe quoi sur vos sols et que personne ne peut rien y redire. C’est seulement votre conscience professionnelle et éthique qui fait que vous n’y mettez pas n’importe quoi. Mais un agriculteur peut mettre ce qu’il veut sur son sol, il n’y a pas de directive. Donc on voit bien, comme le dit Emmanuel, que les choses sont pipées. Une directive pour la protection des sols a été proposée au niveau européen, mais elle a été retoquée en 2014.

E.B. : Si on pousse le raisonnement jusqu’au bout, si vous détenez la nourriture, si vous contrôlez la capacité de protection des états, c’est beaucoup plus facile de contrôler les populations.

Il y avait eu une lettre interne d’un grand groupe qui avait fuité dans les années 90 concernant le gène Terminator5 qui expliquait que, avec de telles semences, on pourrait contrôler les gens dans le monde puisque l’on contrôlerait la faim. Ce qui en fait un outil bien plus puissant que n’importe quelle bombe nucléaire.

A.J. : Oui, ce qui est d’autant plus odieux puisque ces firmes ne cessent de colporter le fait que les semences OGM sont censées éradiquer la faim dans le monde.

E.B. : Comme on dit, « l’enfer est pavé de bonnes intentions ». Il faut bien faire avaler la pilule d’une certaine manière. Mais maintenant, cela devient de plus en plus difficile, le public, du moins en occident, est de mieux en mieux informé et croit de moins en moins ces balivernes. Par contre, dans les pays en développement, entre le manque d’éducation et le manque d’accès à l’information, ces grandes multinationales arrivent à écouler des méthodes qui ne passeraient plus en Europe, mais qui sont encore largement plébiscitées en Afrique ou en Asie. Malheureusement, ces modèles ne sont pas encore en banqueroute.

A.J. : Vous évoquiez, en début d’interview, le fait que nos sols ont commencé à être largement détruits après la Seconde Guerre mondiale. Donc le modèle agricole qui préexistait, basé sur la polyculture et l’élevage, même s’il y comportait des labours, n’était pas destructeurs des sols comme aujourd’hui ?

L.B. : Oui, le labour était fait par les animaux. Quand on regarde de vieux films, tournés entre les deux guerres, on y voit encore énormément de bœufs et de chevaux qui étaient utilisés pour le travail du labour. Avec les animaux, vous ne pouvez pas enfoncer dans le sol le fer aux mêmes profondeurs qu’aujourd’hui.

Nous travaillons en Italie, là-bas, les labours sont à 60/80 cm : jamais une bête ne pourrait faire une chose pareille.

Il y a un très beau film, qui s’appelle « Adieu paysans », qui a été diffusé il y a quelques années, qui montre comment, après la Deuxième Guerre mondiale, l’arrivée des machines, ressemblant pratiquement à des tanks, l’arrivée des ingénieurs agronomes (c’est d’ailleurs en 1956 qu’est créée l’INRA) qui viennent dire aux agriculteurs qu’ils ne vont pas assez vite, qu’il faut mettre du matériel, qu’il faut mettre de la fertilisation, pour faire plus de rendements parce qu’il faut nourrir la population, conduit à une industrialisation très rapide de l’agriculture. Laquelle a entrainé ce que l’on voit à l’heure actuelle.

A.J. : La question du labour me taraude, on m’interroge souvent sur le pourquoi du labour s’il s’avère qu’il est mauvais. Quels sont les bénéfices, réels ou supposés de cette pratique ?

L.B. : Le labour était fait pour limiter les mauvaises herbes. On faisait un labour, qui favorisait une levée de semis, puis on retournait, donc les adventices étaient enfouies et après un griffage on réalisait un lit de semence, une terre « couscous ».

C’était donc des animaux, et l’homme qui œuvraient, car il ne faut pas l’oublier, pour une grande partie de l’humanité, le seul outil de travail ce sont les mains. Il faut aussi clarifier le fait qu’il y a très peu de personnes dans le monde qui possèdent un tracteur, le principal outil agricole reste le travail à la main. Ce qui ne permet pas, à la main, de faire un labour profond. Donc quand on supprime les mauvaises herbes sur 10 ou 15 cm, on n’est plus du tout dans le labour, d’autant que l’on ne retourne pas la terre.

Ainsi, il y a une distinction à faire entre le labour profond et ce que faisaient autrefois les anciens, avec un semis de labour et une suppression des mauvaises herbes qui étaient gênantes.

Maintenant, avec la connaissance et le matériel que l’on peut avoir, il n’y a pas nécessité de labourer, puisqu’avec un semoir à disques, vous allez pouvoir semer dans une couverture végétale, ce qui n’était pas possible autrefois, car nous n’avions pas ces systèmes-là. La technologie a permis la mise en place d’un outil qui offre la possibilité de ne pas labourer. Les plantes vont faire le lit de semence quand elles vont être couchées, broyées par un rouleau Faca6 ou le gel. Mais il est vrai que cette méthode est très difficile à faire rentrer dans le monde agricole.

A.J. : Oui, effectivement, votre mari parle de « viol de la terre » pour le labour, mais j’ai aussi ce sentiment qu’il faut que l’on voit le travail de la terre, l’acte humain dans le paysage.

L.B. : Exactement ! Le beau labour, le concours de labour, avec ses sillons bien faits, droits… Mais quand on regarde rétrospectivement, depuis que nous travaillons, et comme nous circulons tous les trois beaucoup en France, même si l’on croise encore peu d’agriculteurs qui pratiquent le semis direct sous couvert, on observe tout de même de moins en moins d’agriculteurs qui labourent comme on labourait autrefois avec la rasette et le labour couché enfoui. On voit en revanche de plus en plus les techniques culturales simplifiées (TCS)7, où l’on va utiliser un outil qui va retourner les pailles sur 10 à 15 cm. On abandonne donc, petit à petit, les labours profonds. Il y a un vrai changement.

Même si, il est vrai que pour nous, ce n’est pas une finalité, car ces techniques culturales simplifiées où l’on remue toujours la terre entrainent la levée de beaucoup de mauvaises herbes : c’est pourquoi elles font appel à l’utilisation de beaucoup de glyphosate pour les éradiquer. Donc à nos yeux, la vraie finalité d’une agriculture qui sera durable et respectueuse, c’est de maintenir un semis direct sous couvert.

Il est vrai que les premières années de transition sont très compliquées pour l’agriculteur. La terre, lorsqu’elle a été labourée, gavée de pesticides et que, du jour au lendemain, vous changez du tout au tout, va se comporter un peu comme vous, si l’on vous changeait brutalement de régime alimentaire, cela ne se passerait pas forcément très bien. C’est pourquoi cette transition est souvent longue, en fonction du type de sol que l’on a. Les agriculteurs disent que les 5 premières années sont dures, mais après, ceux qui ont opéré cette transition ne veulent pas retourner en arrière. Dans certaines exploitations, il n’y a pratiquement plus de levée de mauvaises herbes, le couvert maintient les sols propres.

Mais il est vrai qu’il y a 5 années de transition pendant lesquelles les agriculteurs ne sont pas soutenus, où il n’y a pas de subvention, alors que pour certains il y a une baisse de rendement. Or c’est là où les subventions prendraient tout leur sens pour accompagner les agriculteurs vers des techniques culturales plus vertueuses. Cependant, ce n’est pas le cas.

A.J. : La nature est-elle en capacité de régénérer seule des sols détériorés ou va-t-on inévitablement vers le désert ?

L.B. : Lorsque vous avez un sol qui s’enfriche, couvert de chardons, c’est comme un animal que vous abandonnez : soit il va mourir, soit il va devenir sauvage et c’est compliqué.

Un sol qui a été malmené, penser que seule la nature va le remettre debout oui, parce qu’il va y avoir un couvert végétal qui, petit à petit, permettra la régénération d’un sol, mais il faudra de nombreuses années.

Mais si on veut le régénérer pour une agriculture durable qui crée des sols vivants, dans ce cas, il va falloir l’aider, soit en mettant des composts, soit du bois raméal fragmenté, soit en faisant des rotations, soit en lui mettant de la biodiversité. Mais abandonner un sol malmené, cela se traduira par la présence de chardons et d’autres plantes qui montreront qu’il n’a pas été bien traité.

E.B. : Dans ce cas, ce qu’il faut définir, c’est la vitesse à laquelle on veut remettre un sol debout ? Si on laisse la nature faire, en revenant dans 300 ou 400 ans, il y aura un sol qui se sera créé, surtout sous nos climats tempérés où la végétation spontanée tend vers la forêt.

Mais il me semble que l’humanité est un petit plus pressée que ça…

A.J. : Ce que j’entends aussi dans vos propos, c’est que nous avons une grande chance, en Europe, car nos sols sont d’une grande qualité au départ. Or je pense aux sols des pays tropicaux, qui portaient auparavant une belle forêt qui disparaît au profit de champs de soja ou de palmiers à huile, ces sols sont en revanche très fragiles, peut-on faire quelque chose une fois la déforestation engagée ?

E.B. : Ce sont effectivement des sols très fragiles, car, pour beaucoup d’entre eux, ce sont des sols qui sont sous le même climat depuis des centaines, voire des milliers d’années dans certains cas, c’est-à-dire un climat tropical chaud et humide en permanence. Cependant, ces climats restent humides tant qu’il y a de la forêt. Or, dès que la forêt disparait, il n’y a plus de pluie. Et ces sols, qui sont très anciens, portent leur fertilité uniquement sur les quelques centimètres supérieurs de matière organique en surface et dans la forêt : la fertilité est dans la vie qu’ils portent. Aussi, lorsque vous coupez la forêt, vous enlevez cette fertilité. Ces sols sont comme des passoires, ils n’ont plus vraiment de capacité de rétention des éléments nutritifs et ils ont des argiles très dégradées donc avec une faible résistance à l’érosion. Lorsque vous dégradez ces milieux-là, vous vous retrouvez après avec un climat qui devient semi-aride et, sans eau, vous ne pouvez recréer de la forêt et des sols fertiles.

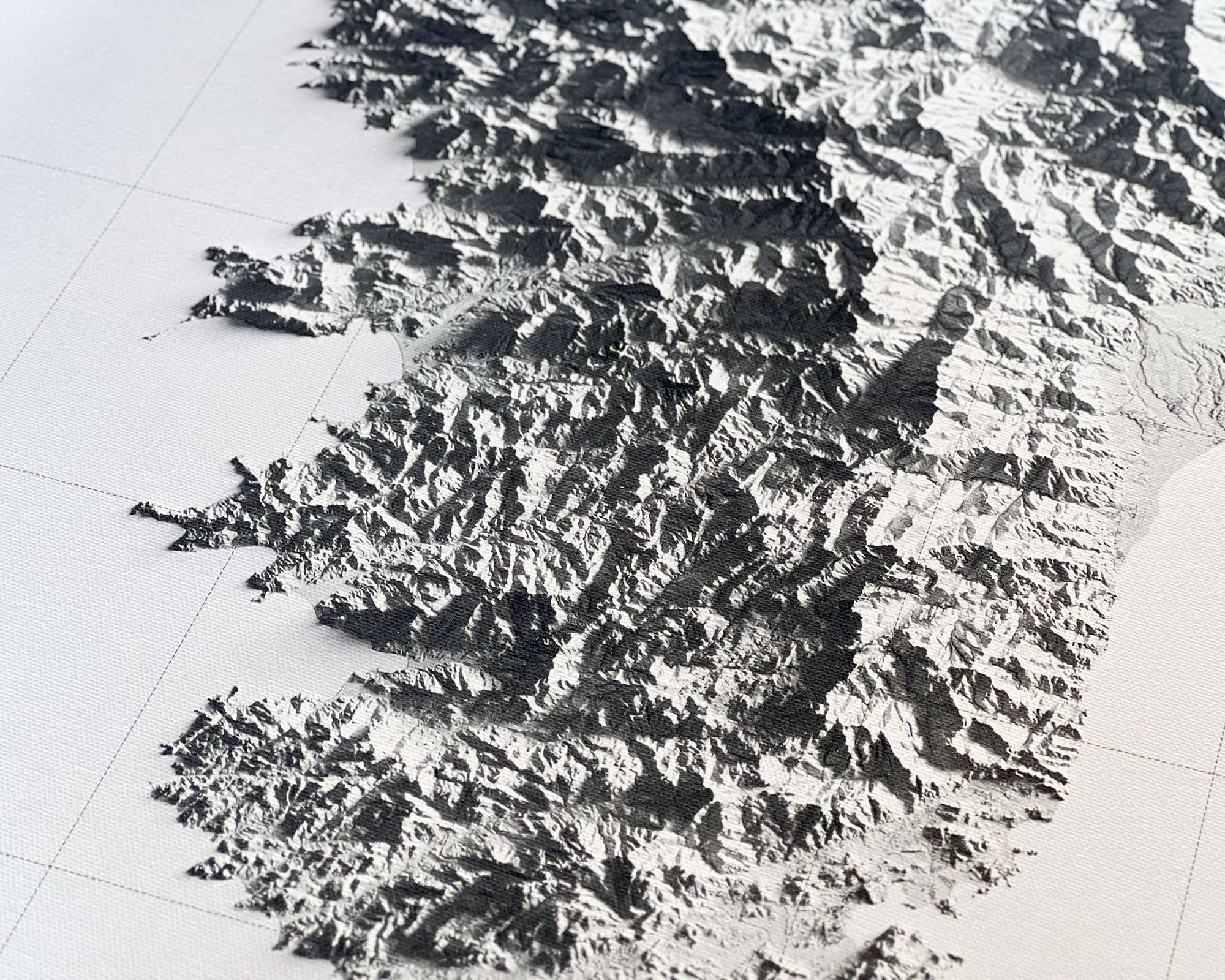

Notre chance, en Europe, c’est que nous sommes sous un climat tempéré, donc même si depuis quelques centaines d’années, on abîme nos sols (dès les Romains on notait une érosion des sols sur le pourtour méditerranéen), on arrive encore à cultiver. Même si en Espagne, ou au Maroc, il y a des endroits qui sont désertifiés, en France ou en Italie, notre climat tempéré nous permet, si l’on fait les choses correctement, de remettre de la forêt, de la haie, et de refaire de la matière organique et du sol.

Tandis que dans certaines régions d’Amérique du Sud, d’Afrique ou d’Indonésie, une fois la forêt ôtée, c’est le désert. C’est le drame de cette déforestation incontrôlée et déraisonnable : c’est que derrière, on ne pourra pas réparer ces sols, comme on peut le faire sous des climats tempérés. Ce sont des écosystèmes extrêmement riches en biodiversité, mais dès que vous les dégradez, ils révèlent leur fragilité. On peut observer en quelques années seulement une baisse de la pluviométrie, un changement du climat, une modification de la couleur du sol : c’est très impressionnant.

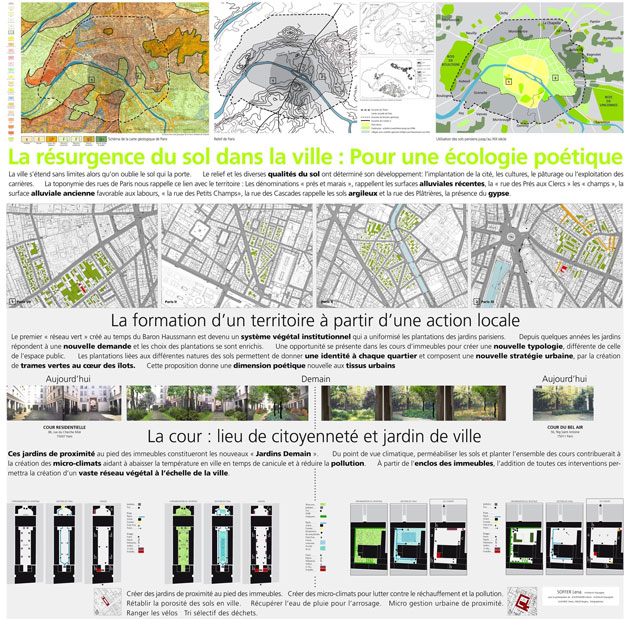

A.J. : Comme vous l’avez dit au cours de notre entretien, l’urbanisation galopante dévore les terres agricoles. Est-il possible de créer un sol artificiel en milieu urbain ?

E.B. : Il faut tout d’abord savoir sur quel type de friche on se trouve en milieu urbain.

Si on regarde, historiquement, la plupart de nos villes européennes étaient entourées d’une ceinture verte, maraichère, comme à Montreuil avec ses fameux murs à pêches. Puis les villes se sont développées dessus. Aussi, il y a des quartiers où des bâtiments ont été installés sur ces terres : si on enlève le bâti, on peut retrouver, dessous, des sols susceptibles de redevenir fertiles par l’apport de compost.

Cela est plus compliqué dans les zones où il y a eu beaucoup de remblais et déblais, du terrassement, qui a tout modifié. On se retrouve alors avec des matériaux hétéroclites. Si ce sont des matériaux inertes, type brique, béton, tuile, on peut, grâce à de la matière organique, créer des substrats fertiles. Mais plutôt pour des cultures où l’on peut avoir des intrants importants, comme dans le cas du maraichage, car sa production offre une forte valeur ajoutée. Mais faire de la céréale, ce ne sera pas possible.

Ensuite, il y a le cas de figure où les sols sont pollués, et sur ces secteurs-là, refaire de l’agriculture n’est pas envisageable, car il y aurait trop de transfert de pollution dans les plantes. Dans ces milieux, on peut recréer des espaces verts où l’on met des végétaux qui n’ont pas vertu à être mangés, mais qui participent plutôt à un effet de régulation thermique au sein de la ville.

Il y a donc un travail de détective à faire afin de connaître le passé du sol pour pouvoir déterminer son avenir.

Avec des matériaux de déconstruction anciens, qui contiennent majoritairement des briques, du mortier fait à base de chaux, on va obtenir un débris, qui, une fois criblé, pourra constituer un substrat réutilisable. En revanche, sur des matériaux issus de déconstruction de bâtiments plus récents, qui comportent beaucoup d’éléments différents, de matériaux composites, dont la dégradation peut relarguer des substances nocives pour l’environnement, on ne prévoit pas le réemploi.

A.J. : Et la phytoremédiation ? J’imagine qu’il faut disposer de temps devant soi pour l’envisager ?

E.B. : Exactement ! La phytoremédiation est efficace, mais c’est très long. Si c’est pour obtenir un espace dans lequel le public pourra se promener sans risquer de respirer des poussières toxiques, cela peut être assez rapide, par contre, utiliser la phytoremédiation pour créer une zone arable, sur laquelle on pourra cultiver, avec le type de pollution que l’on rencontre, entraine des cycles de « décontamination » par les plantes qui sont très longs.

A.J. : Emmanuel, vous participez à des projets avec des paysagistes concepteurs, en quoi consistent ces collaborations ?

E.B. : Cela peut, par exemple, consister à engager le dialogue avec la maîtrise d’ouvrage pour les inciter à planter des sujets arborés plus petits que ce qui se fait habituellement, en étalant les plantations dans le temps.

Cela peut aussi concerner la réalisation de diagnostics, par exemple de friches, permettant de caractériser l’état agronomique du substrat : je vais pouvoir apporter des préconisations sur les amendements à mettre en place, leur nature et quantité, le type de végétation qui sera adaptée ou non au site. Par exemple, sur une friche, on pourra avoir, au-delà de 30 cm un substrat qui sera très chlorosant ou acide, ce qui donne les contraintes pour les plantations.

Je vais aussi, dans le cadre de projets de jardins partagés, étudier les terrains disponibles et guider la maitrise d’ouvrage et les paysagistes dans le choix des meilleurs emplacements, ou, s’il n’y a qu’un site disponible, accompagner les décisionnaires sur les actions à entreprendre pour rendre les terrains cultivables, quand cela est possible.

A.J. : Comment est intégrée la notion de temps, de la durée de régénération d’un sol au projet étant donné que le temps du mandat électoral d’un élu ne correspond pas à celui de la nature ?

E.B. : J’écris, noir sur blanc, les délais nécessaires pour chaque projet et les risques encourus si on ne les respecte pas. J’évoque également la question de la taille des sujets plantés en prenant exemple sur ce qui s’est passé avec la tempête de 1999.

Après la tempête, les sujets qui avaient été plantés gros n’ont pas survécu, tandis que d’autres sujets, qui avaient été plantés plus petits, sont restés debout, car ils avaient eu le temps de s’enraciner, de faire leur pivot.

Dans la durabilité, je mets aussi en perspective l’aspect coût, car ce rendu immédiat avec ces gros sujets représente une somme, tandis qu’en travaillant avec des sujets plus petits, on peut multiplier le nombre de plantes, quitte à en enlever certaines par la suite, le tout pour des montants qui peuvent être plus faibles. Cela passe également par une explication auprès des citoyens, en les impliquant notamment. Mais cela reste toujours difficile, et malgré ces arguments, il y a des projets où les élus prennent la solution plus facile avec de gros sujets.

Mais je pense qu’à terme, la baisse des budgets communaux orientera les élus vers ces solutions plus économiques et durables.

A.J. : Arrivez-vous à rester optimiste quand vous voyez la façon dont notre système agricole malmène les sols ?

L.B. : Depuis presque 30 ans que nous travaillons avec Claude et maintenant Emmanuel depuis 10 ans, nous voyons des réussites d’agriculteurs : certains sont presque en autarcie, d’autres ne labourent plus, des céréaliers sont en semis direct sous couvert et cela fonctionne bien, tous ces exemples sont des formes d’espoir et d’optimisme. Et se dire que ces sols que l’on a vus il y a 20 ou 25 ans, qui comportaient une très faible ou même plus du tout d’activité biologique, avec une quasi-absence de faune, sont aujourd’hui plein de vie, avec de la matière organique, c’est très encourageant. Ces sols sont redevenus vivants.

De même, nous avons travaillé dans des pays dits « en voie de développement » où l’on part sur des systèmes vertueux, ce qui représente aussi une forme d’optimisme, car l’on peut se dire que malgré ce que l’on a fait à la nature, si l’on prend de bonnes initiatives et qu’on s’occupe des sols, on peut aller vers quelque chose de vertueux. Ce n’est pas négatif.

Souvent, nous avons été critiqués parce que nous disions que les sols étaient morts. Mais quand les sols sont sous le béton, ou partent dans les rivières et dans la mer, effectivement ils sont érodés. Les phénomènes d’érosion sont la mort des sols.

Par contre, un sol qui a été maltraité, qui est à l’agonie ou très malade, peut être guéri de cette maladie, en s’en donnant les moyens, avec la médication appropriée : du compost, du bois raméal fragmenté, de la rotation, de la biodiversité. Tout cela représente un message d’espoir.

Donc même si l’on a un sol en mauvais état, en se relevant les manches, en acceptant le type de sol que l’on possède, ce que l’on peut faire avec lui, ce qu’il va pouvoir nous donner, on peut produire.

Passé cela, le problème est qu’il y a aussi beaucoup d’autres choses qui ne vont pas. Ce qui fait qu’il y a des jours où nous sommes extrêmement pessimistes, alors que l’on a les méthodes pour rendre les sols vivants.

Mais plus on attend, plus les sols vont être dégradés et plus cela va coûter cher de les revitaliser. Et avec l’accroissement de la population, les sols en mauvais état sont un vrai enjeu, et là, la balance ne penche pas du côté de l’optimisme.

Cependant, il faut donner un message d’optimisme à nos enfants et petits-enfants, on ne peut pas leur dire de baisser les bras et qu’il n’y a rien à faire. Bien sûr que l’on peut faire quelque chose.

A.J. : Comment le citoyen peut-il agir pour participer à la préservation des sols ?

L.B. : Le citoyen, dans son caddie, peut déjà avoir un impact énorme !

En évitant au maximum les centres commerciaux et en essayant d’aller dans la mesure du possible sur les marchés. On entend souvent « le marché c’est plus cher », mais si l’on fait bien son marché, en achetant des produits de saison et locaux, ce n’est pas vrai, d’autant plus par rapport à leur qualité et à la durée de leur conservation.

Le citoyen peut aussi être membre d’une AMAP8 ou acheter à des producteurs de proximité. Toutes les villes à l’heure actuelle, ont des AMAP, ou « La ruche qui dit oui » ou des producteurs qui viennent. Il faut arrêter de vouloir consommer des fraises ou des haricots verts en hiver et avoir l’éthique de manger des fruits et légumes de saison.

Il faut aussi accepter de mettre le prix, et se dire qui si je mets 10 à 15 % plus cher, dans un produit que je vais acheter chez un producteur ou au marché, je vais aider cet agriculteur, à être sur place, à le maintenir sur le territoire. Quand on compare la production d’un agriculteur local à celle que l’on peut acheter en grandes surfaces, qui ne se conserve pas et que l’on va finir par jeter, au final, économiquement, les produits locaux sont plus avantageux.

Je pense aussi qu’il faut arrêter de vouloir manger de la viande le midi et le soir. On peut en manger moins, mais de meilleure qualité. Lorsque l’on voit les publicités de certains centres commerciaux qui annoncent de la viande à moins de 10 €/kg : comment est-ce possible ? Comment un agriculteur peut-il vivre avec cela ?

Il y a un dicton indien qui dit « on est ce que l’on mange et l’on pense ce que l’on mange », donc si l’on évolue face à cela, on fera aussi changer les grandes surfaces vers une autre recherche de produits. Cela, tout le monde peut le faire. Tout le monde, tous les jours, peut avoir un impact par rapport à la production des agriculteurs. Même avec des revenus modestes.

Quelle nourriture veut-on donner à nos enfants ? Quand on voit la facture médicale, que ce soit au niveau des agriculteurs qui utilisent des produits qui les tuent, ou du côté de notre alimentation, qui ne nous rend pas forcément en bonne santé, on peut sûrement se permettre de mettre 10 ou 15 % de plus pour des aliments sains et enlever en conséquence, 10 à 15 % de médicaments dans notre façon de vivre.

Quand on compare le budget alimentation d’une famille avant la guerre et maintenant, on constate qu’il a presque diminué de moitié.

Et quand Lactalis achetait le lait aux agriculteurs 25 centimes le litre alors qu’il leur revenait 30 à 35 centimes à produire, les agriculteurs ne pouvaient que crever : et de cela, personne n’en a conscience lors de ses achats.

Claude prend cet exemple : quand vous achetez une 2CV ou une berline, vous n’allez pas aller aussi vite ni aussi loin, et bien de même, quand vous achetez un produit de qualité, cela aura aussi des conséquences pour vous et d’autres. Si l’on veut des agriculteurs qui vivent décemment de leur métier, il faut accepter de payer l’alimentation un petit peu plus cher que ce qu’on la paye actuellement.

1. GESSOL : programme de recherche « Fonctions environnementales et GEStion du patrimoine SOL » initié par le ministère en charge de l’écologie. Ce programme a ainsi pour objectif de structurer une communauté de recherche sur la gestion des sols, de fournir aux décideurs publics et aux usagers des sols des connaissances et des outils opérationnels pour évaluer, surveiller, gérer, voire améliorer la qualité des sols, qu’ils soient naturels, agricoles ou urbains.

2. INRA : Institut National de Recherches Agronomiques

3. Manifeste pour une agriculture durable de Claude et Lydia Bourguignon, Editions Actes Sud, 2017

4. EPA : Environmental Protection Agency. Organisme indépendant du gouvernement fédéral des États-Unis pour la protection de l’environnement.

5. Gène Terminator : Les technologies surnommées « Terminator » sont des technologies utilisées pour rendre les plantes génétiquement modifiées stériles. Ces technologies permettent de stopper la dissémination des plantes dans la nature. Elles permettent aussi d’empêcher l’utilisation des graines obtenues pour une nouvelle semence (semences de ferme).

6. Rouleau Faca : il a pour objectif de coucher et de blesser un couvert végétal. Les couteaux blessent le végétal mais ne doivent pas remuer de sol afin d’éviter les remises en germination.

7. TCS : techniques culturales simplifiées, ce sont des méthodes de culture limitant le travail du sol.

8. AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Lydia Gabucci Bourguignon, maître es sciences, diplôme de technicien en œnologie et Claude Bourguignon, ingénieur agronome et docteur es sciences ont en commun la passion du sol. En 1990, ils créent le LAMS, Laboratoire d’Analyses Microbiologiques des Sols, afin de réaliser des analyses physiques, chimiques et biologiques des sols. Leurs fils Emmanuel Bourguignon, docteur es sciences, microbiologiste des sols, et directeur du développement a rejoint l’équipe du LAMS en 2008.

A ce jour, le LAMS a réalisé plus de 9 000 expertises dont le but vise, notamment, à recommander, de manière ciblée, une gestion durable des sols. Lydia et Claude Bourguignon sont aujourd’hui des experts consultants référents dans cette singulière discipline, désormais reconnue. En 2016, ils ont été décorés par le ministre de l’Agriculture « officiers de l’ordre du mérite agricole » pour leurs travaux au service de l’agriculture française.

Ouvrages :

Le sol, la terre et les champs – Claude et Lydia Bourguignon, Édition Sang de la terre – juin 2008

Manifeste pour une agriculture durable – Lydia et Claude Bourguignon, Édition Actes Sud – Mars 2017

https://www.facebook.com/LydiaClaudeBourguignon/

www.lams-21.com