Davide Costelli : Je ne m’attarderai pas sur votre biographie, qu’un article paru sur D’à en 2003 et écrit par Françoise Arnold retrace déjà clairement. Néanmoins, il est toujours intéressant de mettre l’accent sur les raisons qui, dans votre parcours, vous ont fait arriver au paysage. Si l’on suit l’article d’Arnold, après des études en architecture, la critique de l’utilitarisme vous ouvre la fenêtre du sensible : le sentiment qui dépasse la pure raison. C’est le paysage que vous avez vu en ouvrant cette fenêtre. « C’est en regardant l’horizon que l’on saisit sans doute au mieux ce qu’est le paysage », écrivez-vous. Quel est votre constat aujourd’hui concernant la pensée utilitariste ? Trouvez-vous que la pratique du paysage a le pouvoir d’équilibrer la demande utile ?

Michel Péna : La remise en question de ma formation en architecture n’était pas forcément causée par la pensée utilitariste ou fonctionnaliste de ces années. Ce qui m’a poussé au changement, c’était plutôt un besoin d’être dehors. Les écoles de paysage n’existaient pas quand j’étudiais l’architecture, elles ont été créées quand je suis parti faire le tour de France à pied en 1976. C’est à cette occasion que j’ai véritablement découvert le bonheur du paysage et que j’ai voulu intégrer l’école de Versailles. Je voyais, à ce moment-là, la possibilité de pouvoir associer mon amour pour la nature et mon amour pour l’art dans un métier. C’était ma première ouverture au concept strict d’utilité.

Pour revenir à la question, est-ce que le paysage est contraint ou limité par des questions utilitaires ? Le problème concerne la manière d’aborder la dimension esthétique du travail, alors que, quand nous voulons créer des lieux de bonheur, tout est basé sur ça. Quand on approche des questions d’esthétique, elles se réduisent souvent à l’idée du décoratif, à du « joli » ou à du « faire beau ». Affirmer l’esthétique et la poétique dans un projet, en tant que valeurs utiles, ce n’est pas une position facile à tenir, mais c’est essentiel de l’assumer contre la dictature de la quantité.

Néanmoins, aménager un espace concerne bien des questions utilitaires de composition, de fonction et de programme mais c’est à nous de savoir les transformer en exigences de qualité. Produire de la qualité peut aussi faire un projet qui marche et qui fonctionne bien, je ne dis pas le contraire, mais nous sommes toujours à la recherche d’une plus-value pour s’inscrire dans la logique du lieu, et pour aller plus loin de la simple demande pratique. C’est aussi une position qui m’a fait perdre beaucoup de concours, mais c’est un risque qu’il faut assumer. La matérialité se comprend vite, mais la manière dont comment ces espaces sont perçus, la volonté d’y rajouter une dimension culturelle, de lire le lieu et de l’exalter pour qu’il puisse donner une vraie jouissance, sont les enjeux du projet. Il s’agit d’une lecture supplémentaire qui ne se contente pas que de matérialité.

Si aujourd’hui il y a un nouvel enjeu récupéré par l’utilitarisme, c’est bien le développement durable. Ils nous demandent de faire des noues, des bassins d’orage ou des prairies pour justifier un fonctionnement. C’est un alibi ! L’avantage c’est qu’ils nous ont fourni des moyens de faire croire qu’on sert à quelque chose (rires). Quand ils nous annoncent que planter des arbres sert à réduire le bilan carbone, c’est faux, et la science nous l’a démontré. Cependant, l’arbre est un élément fondamental pour une dimension psychologique et culturelle. Il faut savoir dépasser les quantités parce qu’il y a toujours une demande de qualité implicite. C’est, dans un certain sens, une demande inavouable dans la pratique. Trouver dans l’un des points d’un programme « faites-moi jouir », c’est difficilement imaginable! Par contre c’est l’implicite et il faut savoir le faire.

D.C. : Mais passons à votre livre. J’ai trouvé le titre assez explicite concernant votre sensibilité au paysage, deux verbes avec la même racine étymologique, pour encadrer votre passion et votre profession. Ce n’est pas pour autant un récit introspectif de votre ressenti, mais un parcours que vous avez mené pour comprendre ce sentiment et ses origines, celui du paysage comme « affaire de tous et toutes ». La jouissance est le moteur qui pose les questions du « pourquoi » le paysage existe et pourquoi il est si important, tandis que jouer soulève les questions du « comment » le paysage fonctionne et comment en respecter ses règles. Quel besoin vous a poussé à publier, aujourd’hui, cet ouvrage et non pas une monographie de vos projets ?

M.P. : … Et le transformer aussi [le paysage] ! Ce n’est pas qu’une question de savoir comment il fonctionne et comment en respecter ses règles… c’est la question du projet que j’aborde dans le livre.

D’abord, c’est une question de support. Je voulais produire de la « forme papier » qui me donne beaucoup de jouissance en tant qu’objet. Ensuite je ne voulais pas faire un beau livre sophistiqué, mais un livre pratique qu’on puisse glisser dans la poche et lire en voyage. Je l’annonce clairement avant même l’introduction quand je dédie ce livre « à celui qui a froid et qui, dans le bois humide, veut s’allumer un feu. Que les feuilles de ce livre puissent l’aider à obtenir les difficiles premières flammes ».

Ensuite, c’était un moyen de mettre en forme et en ordre les nombreuses notes de mes carnets, et de les transmettre. Je donne beaucoup d’importance à la transmission autour du paysage, de sa pensée et du travail pratique aussi en dehors des écoles. C’est la raison qui est à la base du cycle de conférences « les expériences du paysage », que j’ai lancé à travers la FFP (fédération française du paysage). La transmission c’est le seul moyen de clarifier la position intellectuelle et philosophique du paysagiste dans une période ou le mot « paysage » est utilisée par des nombreux domaines et de manière très différente. Je revendique cette posture intellectuelle pour éviter que le paysagiste soit celui qui « met du vert » et qu’il soit confondu d’un côté avec les urbanistes et de l’autre côté avec les jardiniers. Si nous n’arrivons pas à théoriser notre métier, nous risquons sa disparition à jamais. C’était déjà le constat à l’époque de ma présidence à la FFP entre 2009 et 2011. Je voyais déjà se perdre une partie du socle théorique développé entre les années 1980-1990 entre pensée sociologique, philosophique et écologique, qui ne trouvait plus d’application directe dans la pratique du métier. Je me réfère à Augustin Berque, Alain Roger, Pierre Donadieu, Jean-Pierre Le Dantec, Bernard Lassus et bien d’autres. Les paysagistes travaillent avec de la matière vivante, plantes et animaux, mais aussi avec la culture, les hommes et les populations, ces champs théoriques sont nécessaires pour développer une pensée du sensible et une propre réflexion culturelle quand on aborde un terrain.

Quand j’ai intégré l’école de Versailles en 1983, j’ai eu la chance d’avoir trois professeurs du calibre de Gilles Clément, de Michel Corajoud et de Bernard Lassus qui m’ont appris trois visions tout à fait riches et différentes des manières d’appréhender le paysage. Ce sont ces trois visions qui ont alimenté mes réflexions actuelles : des questions sur la nature et l’écologie, « que ce que c’est » et « à quoi ça sert » (Clément), sur la ville et la place du paysage urbain (Corajoud), et sur la pensée esthétique culturelle qui dépasse le sens de l’objet (Lassus). Ainsi, par relectures et interprétations successives, j’ai voulu en faire une synthèse en m’appuyant sur ces trois raisonnements et en les faisant évoluer selon les thèmes d’actualité. J’introduis la question environnementale, si chargée aujourd’hui, pour en faire une lecture par la biais de la culture.

C’est à partir de cette relecture que je développe une théorie de la phénoménologie liée à la culture. Pour comprendre comment l’environnement nous impacte, filtré par le monde culturel : mesurer le paysage, c’est aussi s’y mesurer.

D.C. : Justement, vous utilisez les projets de l’agence en guise de parenthèses pour s’arrêter dans le concret et comprendre mieux un point. Le livre est composé par des questions profondes sur la pensée paysagère comme le rapport à la nature et au naturel, le symbolique, l’artificiel, qui se fondent aux projets réels, aux textes lyriques et poétiques et aux photographies évocatrices. Comment procédez-vous à cet échange entre théorie et pratique ? Les projets sont-ils plutôt la cause ou le résultat des réflexions ?

M.P. : Les échanges entre théorie et pratique ne peuvent pas être unidirectionnels. Il est toujours question d’un croisement des deux. Rarement je théorise à ce point sur un projet et ça m’arrive aussi de me rendre compte avec la pratique, qu’une certaine chose fonctionne d’une certaine façon, et cette découverte alimente mon cadre théorique. Il y a, bien entendu, toute une manière d’aborder un projet pour mettre en place des systèmes perceptifs et de résultats sensibles que, à l’instar d’un scénographe ou d’un scénariste, je sais théoriser et appliquer. Positionner un miroir d’eau selon le type de reflet qu’on pourrait avoir, ou orienter correctement les espaces pour créer des effets de lumière, ça, c’est de la phénoménologie. J’ai dédié un chapitre entier à la phénoménologie du paysage, à une science des phénomènes perceptifs, qui décrit les manières d’appréhender et de transformer un paysage selon une théorie de la composition et de la perception capable de toucher le cadre sensible.

Comprendre le sensible me fascine. C’est dans cette optique que je décris le célèbre horizon, qui structure le regard du lointain mais qui en réalité, n’existe pas vraiment. L’horizon, concept si cher au paysage, n’est qu’une construction purement mentale, une interprétation sensible d’un phénomène optique. Même le savoir scientifique le plus répandu n’arrive pas à changer l’impression du soleil qui « bouge » dans le ciel et qui « descend » vers l’horizon, pour nous restituer les couleurs rouges-orangées du coucher. Cet exemple est une démonstration assez parlante de ce qui est le sensible.

Mon travail consiste à fabriquer des paysages positifs, c’est-à-dire des paysages qui « font du bien », et c’est par la théorie que j’essaie de comprendre ce que c’est se « faire du bien », et pas juste comment nous pouvons le faire.

Théoriser c’est aussi, je le répète, la façon de faire exister ce métier par l’assise d’une pensée forte qui permet de créer une identité durable. C’est important de savoir déterminer que le milieu physique est une chose, que l’environnement en est une autre, que l’espace concret, le symbolisme, l’écologie, ne sont pas des concepts finis dont on ne retient que leur définition, mais des notions qui évoluent avec le temps et les changements. Le paysage correspond au moment où une population perçoit son environnement et où elle l’interprète en tant que paysage. Rien que pour comprendre le moment et le sujet, il est nécessaire de passer par la théorie.

D.C. : Que ce que c’est le paysage ? C’est cette question, au fond, que vous n’arrêtez pas de poser à vous-même, et au lecteur, pendant tout l’ouvrage. Certes, vous réglez la définition du terme en introduction en citant le Petit Robert « le paysage est la partie d’un pays que la nature présente à un observateur ». La raison de cela est vite expliquée par ce qui suit : « cette définition présente une ouverture, sinon une approximation qui me laisse bien des libertés ». Cependant, comme vous le décrivez au long des chapitres, le mot paysage a pris aujourd’hui de multiples définitions dérivant d’autant de domaines : de la politique territoriale à l’environnement, du tourisme aux médias en passant par l’architecture et l’urbanisme. Selon votre expérience, il y a-t-il une bonne compréhension du paysage dans ces divers domaines, ou est-ce que l’on perd certains aspects importants ?

M.P. : Ce que cache le mot paysage souffre d’une lecture superficielle et souvent d’une simplification qui nie son sens. On peut entendre parler du paysage quand on rajoute des bacs fleuris sur un balcon. Il y a, dans cette approche matérielle et décorative, une forte dévalorisation d’une bien plus large vision. Une autre confusion nait aussi dans un souci de spécialisation. Considérer, par exemple, le paysagiste comme l’expert de l’espace public, réduit encore une fois ce savoir à une expertise, chose qui ne permet pas de reconnaître une pensée bien plus diversifiée.

Il y a des domaines, pour autant, qui ont une vision intéressante du paysage. Les géographes, par exemple, utilisent le paysage d’une façon très particulière et ils sont à la limite plus proches de notre vision. Il suffit de penser à l’ouvrage de Yves Lacoste « à quoi sert le paysage ». Quand nous l’avons invité à l’école, il a présenté une vision provocatrice qui ne prenait ouvertement pas en compte une vision culturelle ou esthétique du territoire, mais strictement matérialiste, quantitative et quantifiable. Pour autant il partait bien de la définition que j’ai moi-même reprise, celle du Petit Robert, qui met en relation le site et la perception que l’on en fait. Ce type d’échange est au fond riche et fertile parce qu’il se base sur le même socle de réflexion, tout en déplaçant la manière de le considérer et de l’analyser.

On peut effectivement objectiver le terme paysage par tant de réalités différentes, et il peut aussi être utilisé à tort et à raison au même titre que « environnement » et « nature ». C’est, dans un certain sens, la force d’un domaine si vaste et complexe.

C’est d’ailleurs intéressant de constater que le paysage introduit l’idée de nature, parce qu’on est face à un pays qui se compose de cette mixité de lieux construits et de lieux non construits. Pour autant, dans la théorie de Bernard Lassus, le paysage se dissocie complètement du concept de nature, parce qu’il le considère comme un ensemble d’objets mis en relation par notre intellect, par notre culture.

D.C. : En vous lisant j’ai remarqué que la division en chapitres était plus une formalité qu’un vrai développement point par point. Dans tout l’ouvrage, par contre, quatre thématiques majeures n’arrêtent pas de se croiser pour mieux comprendre que ce qu’est un paysage : Expérience / perception / usage, Nature / culture, Symbolique / mythe et Ville / urbanité / campagne.

> Expérience / perception / usage

Il est clair que le paysage est un phénomène de perception, c’est une construction culturelle qui se mélange à des sensations d’appartenance. Vous ouvrez le premier chapitre en insistant sur le fait que le paysage est une histoire d’expérience et non d’observation. Qu’entendez-vous comme expérience du paysage et quelle importance lui donnez-vous ?

M.P. : En effet, l’expérience, est très variable : elle peut être très approfondie ou très limitée. Si nous prenons l’exemple du touriste lambda en face de la grande pyramide de Gizeh en Egypte, sa contribution à sa propre vision passera par la photographie qu’il déclenche. Il n’empêche pour autant qu’il va en Égypte pour valider sa vision, une vision qu’il a quand même en lui, et qu’il fixera sur sa photographie.

Pour moi la question de l’expérience commence avec l’enjeu du dehors et du dedans. Sortir, aller dehors, conquérir l’espace extérieur, je le considère déjà comme une expérience. Aujourd’hui nous passons 80% de notre temps enfermés dans un monde totalement artificialisé, ce qui est quand même récent, et j’estime sincèrement que l’effet de sortir produit un acte qui est déjà considéré comme partir à l’aventure. Cette artificialisation du monde qui nous entoure est soutenue par toute la production humaine d’objets et de services qui fonctionnent comme un cadre tranquillisant. Sortir dehors, c’est accepter l’expérience de l’inconnu et des possibilités que le monde nous offre. C’est au fond, sortir pour se retrouver sous le ciel.

D.C. : L’expérience que vous décrivez dans vos textes, et ce dès l’introduction, prévoit un sujet actif qui ne se limite pas à observer, mais qui crée de nouvelles relations. Ce sujet, omniprésent, c’est le sujet percevant. Pourtant, vous ne dédiez qu’un seul paragraphe explicite au public que vous qualifiez de « partie prenante du paysage » [139]. Le public devient donc acteur du paysage, parce qu’il y vit, mais aussi parce qu’il est le sujet percevant. Que pensez-vous de l’expérience par l’action, c’est à dire de la participation active de l’usager qui devient acteur, créateur et même gestionnaire de son propre paysage ? En tant que paysagiste concepteur, trouvez-vous cette possibilité importante ?

M.P. : En effet, je parle très peu du public dans le livre. J’ai choisi de ne pas évoquer la méthodologie de la réalisation et de la transformation. Je voulais d’abord régler mes comptes avec ma relation au paysage, afin d’en faire profiter des étudiants en leur montrant ce que je pouvais en tirer comme conclusions ou pistes de recherche.

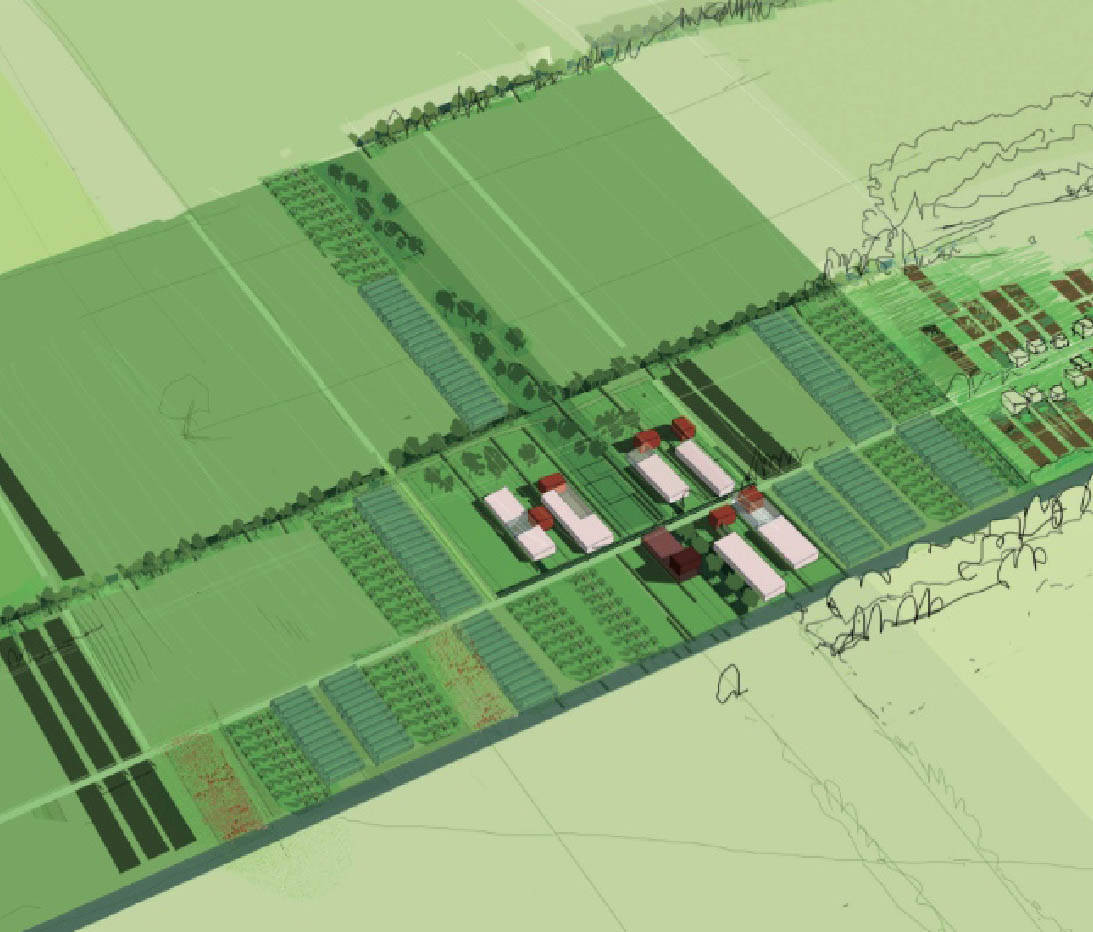

Dans ce livre, je ne note pas ces possibles modalités de transformation physique. Il s’agit de modalités qui sont des outils de la transformation et qui mériteraient un livre à part entière : participation, public, agriculture, sont une force de transformation. On pourrait dire de même pour un arbre : Quand on sème la graine, elle possède déjà une force propre de transformation qui prendra sa direction et son autonomie. Le travail participatif aide à réaliser et à prendre la direction plus juste à partir d’un partage du regard, c’est une espèce d’empathie qu’il faut avoir. Quand un paysagiste arrive sur un site et pense à un projet pour des gens, il a forcement besoin de partager ce regard pour mieux comprendre la direction à prendre. C’est un échange passionnant.

La participation est une question que j’intègre dans des candidatures, où je fais groupement avec des agences spécialisées. Il s’agit, encore une fois, de méthodologies de transformations qui peuvent être diverses, de l’intention d’une entreprise à la participation des usagers.

Ce qu’on appelle l’appropriation des lieux publics, nous l’avons traitée dans l’intervention directe qui nous avons mené dans le 13eme arrondissement avec la création de certains jardins partagés avec Paris Habitat. À part cela, c’est aussi vrai que la plupart des nos commandes n’intègre pas ces questions. Il y a un autre exemple qui s’est passé ici, dans le quartier de l’agence. Nous avons invité à l’agence les habitants du quartier pour discuter de la transformation de certains espaces environnants. Dans ce cas, c’était un échange d’idées qui ne touchait pas la réalisation directe, physique. Pour la réalisation, nous avons fait appel, classiquement, à une entreprise.

Concernant la participation par l’action, j’avais créé, au tout début de mon parcours, l’association « PAYSAGIR » avec Caroline Mollie. Au sein de cette association, nous avons invité des étudiants de différentes écoles d’Europe, pour venir travailler physiquement sur le terrain en même temps, pour mixer l’action physique à la pensée symbolique. Dans cette expérience, nous avons compris qu’il y a toujours une interprétation et une représentation du monde avant d’agir, mais aussi que l’action est par elle-même une interprétation.

D.C. :

> Nature /culture

Concernant la pensée paysagère, vous dites que : « [elle] se différencie de la pensée architecturale en ce que, bien qu’elle cherche elle aussi à créer des systèmes sensibles, elle consiste à fabriquer des relations entre des éléments hétérogènes à partir du vide et du temps ». Et vous rajoutez à la suite : « Plus que vers la technologie, l’art du paysage se tourne vers la science, celle-ci renvoyant à la connaissance, à l’observation et à la fascination du monde tel qu’il est » [103]. De la même façon, la pensée écologique se base sur une science qui explicite les relations complexes du monde, en se basant sur la systémique comme outil de compréhension et non comme solution. Est-ce par cette vision systémique partagée, selon vous, que le paysage se rapproche plus que d’autres disciplines du projet, de la pensée écologique? Et quel rapport a votre expérience pratique avec la technique ?

M.P. : Je considère que les questions environnementales sont trop dissociées des questions culturelles et que les paysagistes sont en plein dans ce débat. Nous sommes tous concernés par les questions environnementales et nous savons aussi que notre regard et notre culture conditionnent l’appréhension que nous avons sur ce qui nous entoure. C’est exactement cette articulation qui fait émerger le paysage.

Globalement, la science inscrit son champ d’étude autour de la nature et sur les phénomènes dits naturels. Il s’agit d’une exploration qui ouvre plus de problèmes qu’elle ne fournit de solutions. C’est une exploration du monde dans la profondeur, toujours projetée vers les coins d’ombre, tandis que la technique propose en effet des solutions matérielles immédiates qui sont plutôt pour moi un gage de contraintes que de libertés.

En tant que paysagiste, je ne fais aucune célébration de la technique, bien que je ne nie pas le degré de son importance. C’est notamment sur des projets qui sont par leur « nature » techniques, un projet sur dalle par exemple, qu’une conception par et avec la technique est utile dans la recherche du résultat voulu et dans sa mise en forme. Quand je dois fournir des solutions immédiates, je cherche à utiliser la technique aussi pour son côté esthétique.

D.C. :

> Symbolique /mythe

Il n’y a pas de paysage sans symbole, c’est une des phrases que l’on retient après la lecture du livre. Vous expliquez bien comment le degré symbolique passe par un certain regard culturel et par une série de valeurs intrinsèques. Ainsi vous faites le pont entre deux cultures différentes, en parlant d’une esthétique qui oppose la valeur de la complexité au Japon à la valeur de simplicité en occident. Ce n’est pas qu’une opposition de points de vue, mais aussi une analyse du bon et du mauvais. S’il est vrai que certaines dérives symboliques ne donnent rien de bon, argent / pouvoir, bien-être / protection, sécurité / règles. Quelles sont, à votre avis, les bonnes valeurs symboliques vivantes aujourd’hui dans nos cultures en occident ?

M.P. : D’abord je changerai le terme complexité avec complication. De fait c’est la voie de la complication qui mène, dans les cultures orientales, à la vérité, chose inconcevable pour la plupart d’entre nous. La complexité est quelque chose que nous concevons aussi, chaque projet doit aborder une complexité, de programmes, de normes, de techniques, mais plutôt que magnifier l’ensemble, nous cherchons à simplifier le résultat, qui finit souvent par s’aplatir. Notre culture possède un fort attrait pour la simplification, en tant que symbole d’ordre.

Quand un symbole fonctionne, c’est qu’on ne le perçoit pas comme tel mais comme l’élément symbolisé. Le symbole est un langage du mythe dans notre culture et je pense qu’aujourd’hui l’idée de nature est capable d’incarner ce mythe. On voit bien que la nature n’est pas objectivable, c’est un concept qui peut incarner tout et son contraire. C’est pour cette raison que je prends l’exemple de l’artefact. Si l’homme est nature, et que comme un animal il produit de la nature, alors un avion de chasse équipé d’une bombe H, c’est aussi de la nature. Assertion difficilement tenable. À l’inverse, on peut aussi affirmer qu’il n’y a plus de nature parce que l’homme a mis la main partout et qu’il a tout impacté ou transformé. Pour cette raison, le concept de nature pour moi est un concept mythique, presque mythologique.

Pour revenir aux trois filons théoriques qui m’ont formé, Gilles Clément est celui qui est le plus allé dans cette direction. Il construit le mythe qui trouve un rapport avec l’homme en passant par la connaissance du génie végétale, tandis que Corajoud et Lassus avaient tous une autre approche de la nature jusqu’à la nier, physiquement mais pas symboliquement.

D.C. : Ville / urbanité / campagne

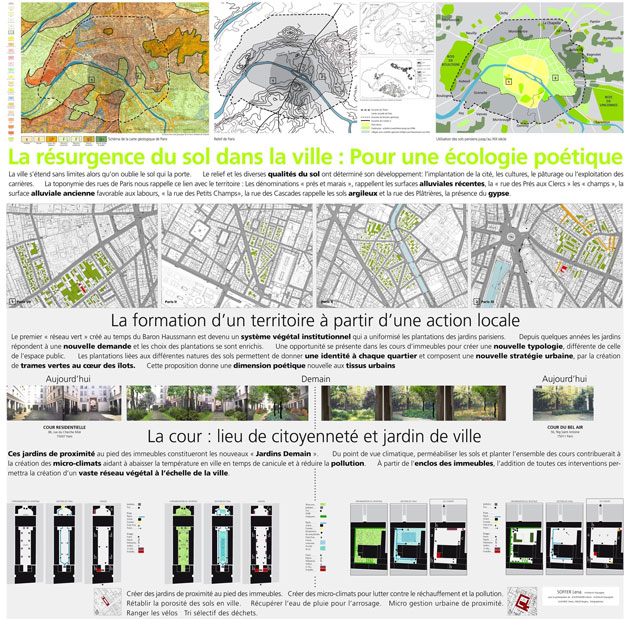

À plusieurs reprises, la réflexion sur le paysage urbain semble être la plus difficile à aborder, ne serait-ce que par le constat d’un type de paysage qui n’a pas de nature à transformer ou d’une culture urbaine qui peine à s’insérer dans un récit symbolique. Vous parlez ici d’une « ville accumulée comme sentiment d’un environnement démembré ». Dans cette période historique où les idées sur l’agglomération urbaine investissent le paysage comme source de nature en ville, de productivité agricole, de potentiel de biodiversité, il semble que la pensée paysagère manque de propositions réalistes. Je ne veux pas dire par là qu’il manque des projets, bien au contraire. Il me semble cependant que le concept d’espace vert soit encore dominant : un espace utile, un décor sympa. Comme vous l’indiquez, l’invention d’une nature urbaine, la définition d’une biodiversité relative, l’artificialité structurelle et la valeur du vide, semblent être des appels pour mieux penser à une pratique de la « troisième nature » de Bernard Lassus. Pensez-vous qu’un vrai concept de paysage urbain doit encore être inventé, ou pensez-vous qu’il est en train de se concrétiser ?

M.P. : Ah, merci pour la question qui mériterait au moins trois heures pour juste effleurer la réponse!

Je pense que le paysage urbain est en train de se construire physiquement, mais mal, par la force des choses. J’entends dire que c’est un milieu qui se construit spontanément, sans encore une véritable conception définie. Je pense que la ville est encore dominée par une pensée structurelle trop rationnelle, et encore conçue en pensée par espaces. C’est le concept d’espace qui doit d’abord évoluer.

Je trouve qu’il est intéressant de penser la ville comme un ensemble de milieux. Cette vision pourrait nous projeter dans le dehors de la structure, vers un système hybride. Concevoir la ville par milieux donnerait une lecture intéressante parce qu’elle serait régie par des systèmes de relations plutôt que par un agencement d’espaces. Penser par milieux voudrait aussi dire de ne pas prédéterminer une forme mais lui inscrire la possibilité d’évoluer, au même titre qu’un lieu vivant, pour que, petit à petit, elle puisse se constituer comme un seul paysage. Cette vision donnerait plus de possibilités pour produire une amicalité de la ville qui semble aujourd’hui perdue.

Il faut, en tout cas, continuer de parler assez librement du paysage urbain, et de donner des clés pour démontrer sa force. Quand je suis monté sur la terrasse de l’Institut du monde arabe, pendant les réflexions pour le Jardin d’Orient, je me suis rendu compte qu’on peut tout à fait comprendre Paris comme un paysage. Nous sommes en face d’un sol plafonné à R+6, le socle Haussmannien, qui aplatit certes mais qui permet l’émergence des bâtiments qui ont eu le droit de pénétrer le ciel. Ce droit est incarné par tous les éléments hautement symboliques de la ville, pour les parisiens et bien au-delà. C’est pour cette raison qu’on peut comprendre l’enjeu des tours sur Paris, c’est une question de paysage. Est-ce qu’un pouvoir privé aurait le droit de pénétrer ou de violer le ciel de Paris ?

De la même façon, quand on débarque sur la grille de Manhattan, on arrive à voir la campagne au bout des axes, et ce n’est pas cette campagne lointaine qui étonne. C’est la capacité de la grille à nous permettre de sortir de la ville, et de relativiser la dimension de l’objet architectural par l’échelle du ciel qui descend jusqu’à nos pieds. C’est cette capacité qu’il faut comprendre et respecter pour percevoir l’ensemble du paysage urbain et pas seulement la singularité architecturale.

D.C. : Votre appel au « vide et au dehors » comme action de reconquête urbaine, ou comme une « harmonisation des écosystèmes qui composent le territoire global par les vides », se croise avec l’idée que le dehors c’est le réel, lieu du sensible. En milieu urbanisé, exactement à l’opposé de la campagne, l’espace vide correspond, ou devrait correspondre, avec l’espace public, c’est-à-dire l’espace privilégié pour une expérience urbaine commune. Or, on peut l’appeler espace commun, espace civique ou espace accessible : l’espace public reste un espace politique qui n’est pas qu’un lieu de passage ou de fonctionnalité, mais qui se charge de transmettre et permettre une symbolique vivante et active. Quel est votre retour sur l’état de l’espace public ou, pour mieux vous citer, sur ce vide urbain si fondamental ?

M.P. : Ce que je voulais dire concernant la campagne, considérée comme une composition d’espaces privés à 95%, c’était en rapport à la perception du paysage comme un bien commun et donc public par définition. Peu importe qu’il soit constitué de matière privée. Je constate que la matérialité d’un espace privé donne un paysage qui est néanmoins public. Le même constat, je le transporte en milieu urbain où les façades des bâtiments que l’on perçoit font partie de la sphère privative qui accompagne le vide public.

Concernant l’espace public, j’essaie de dissocier le concept de paysage et celui d’espace. L’espace est circonscrit, tandis que le paysage s’efforce pour trouver la mise en relation perceptive avec ce qui est sur site en en dehors. Je ne veux pas réduire la pensée du paysage avec la pensée de l’espace.

Dissocier la pensée paysagère en milieu urbain et la construction de l’espace public est pour moi une nécessité pour sortir du concept d’espace, et non une réduction du concept plus abstrait d’espace public. Je reconnais tout à fait la force de l’espace public dans sa capacité à être un élément de partage où l’on a un droit de regard, même une obligation, sur ce qui se passe, sur ce qui a été fait autour. Il y a une notion de bien commun, tant sur le paysage que sur l’espace public, et notamment dans la ville. Les deux biens se croisent et s’impactent mutuellement, notre promenade du dehors marque notre présence dans l’espace public.

Michel Péna a été président de la Fédération française du Paysage de 2008 à 2011 et co-fondateur de l’agence PénaPaysage. Connu notamment pour l’opération de la Promenade du Paillon à Nice, il investit son métier de paysagiste comme concepteur d’espaces de conciliation avec la Nature, du jardin urbain à l’espace rural. (Extrait du portrait au fond du livre « jouer, jouir du paysage »).

Jouer, Jouir du Paysage aux éditions Ante Prima éditions