Pourtant, l’espace autour n’a pas changé. Tout demeure lisse comme figé dans une réalité parallèle où les usages n’auraient pas érodé le bel aménagement. Pour donner à voir le temps, il faudrait alors multiplier les vues, montrer le projet à la réception des travaux, cinq ans, dix ans, trente ans plus tard. Au-delà, bien souvent en ville, un nouvel aménagement succède au précédent. Une nouvelle image est dessinée. Dans ma pratique de paysagiste-concepteur, je me suis souvent confronté à cette question, me rendant compte que bien souvent, il était important de rendre compte de cette problématique auprès des commanditaires afin de ne pas céder au « prêt-à-poser » et au consumérisme qui frappent également les métiers de la conception, voyant souvent les arbres comme du mobilier, pouvant être changés à l’envie, au gré des besoins et des modes. Travailler avec du vivant, tel que les végétaux, implique pourtant du temps. L’une des astuces pour donner à voir ce temps long nécessaire est d’avoir recours aux images du passé, afin d’inscrire la réflexion dans une temporalité et d’expliquer que l’espace public sur lequel les regards vont se porter a une histoire, et est le produit d’une gestion plus ou moins mesurée, faite d’accélérations, de ralentissements et d’arrêts. Certaines époques ont été plus « aménageuses » que d’autres, évoluant au gré des techniques, des moyens et des usages.

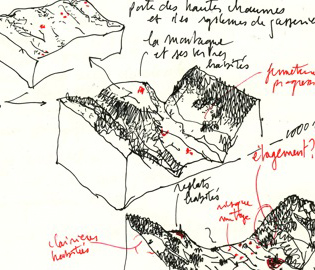

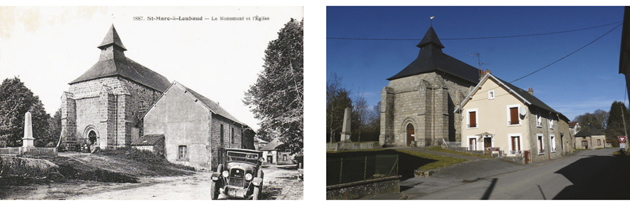

Cette réflexion m’est d’autant plus importante du fait que je travaille en milieu rural, pour des communes dépourvues de plans d’aménagement et de relevés de l’existant. Toutefois, durant cent ans, entre la fin du XIXe siècle et les années 1950, les campagnes françaises ont été couvertes par un travail très important des photographes, prenant pour sujets non seulement les monuments et sites remarquables, mais aussi et surtout le quotidien des Français, les rues, les commerces, les travaux des champs et des villages. Ces sujets, aujourd’hui disparus des rayons de cartes postales, nous permettent de comprendre, d’analyser comment vivaient nos aïeux et surtout comment ils habitaient l’espace public. Si la chronophotographie, inventée par Edward Muybridge, permet de décomposer un mouvement trop rapide pour être pleinement observé par l’œil humain, le travail de recomposition avec les cartes postales anciennes permet de raconter le temps long, celui qui a précédé et celui qu’on vit aujourd’hui. Il synthétise, en deux clichés au minimum, un intervalle de temps. Le temps écoulé devient, comme dans la bande dessinée, cet espace blanc laissé entre les deux images ; un temps révolu, conservé dans la mémoire de certains, oublié par d’autres et que j’essaie de reconstruire par le jeu des différences, cherchant les éléments d’architecture et de paysage qui demeurent, ceux qui ont disparu, ceux qui sont apparus. Il s’agit tout à la fois de révéler ce qui n’est plus et ce qu’il reste, prolongeant de fait ce que cela peut advenir.

Ainsi, il est possible de noter que les premiers aménagements de places et de rues ne sont apparus, dans les bourgs ruraux, que dans les années 1920 – 1930, parfois un peu avant lorsqu’il a fallu faire passer le chemin de fer ou bien un omnibus. Petit à petit, la terre battue et les remblais compactés par les roues des charrettes et des premières automobiles ont laissé la place au bitume issu de l’industrie pétrolière. Très souvent, les espaces publics se sont alors banalisés. Sans distinction d’usages, la chaussée, le parvis de l’église et le couderc ont été traités de la même manière, sous une épaisse couche d’enduit noir. Parfois, un caniveau de pavés subsiste. Quelques herbes folles poussent au creux d’un joint ou au pied d’une façade. Le bitume vient enserrer le pied des arbres, se soulevant progressivement par la force des racines.

Auparavant, l’espace public était géré par tous, la voirie communale et ses abords étaient entretenus par les cantonniers, souvent détenteurs d’un savoir empirique, sur la faune et la flore locales. Il était alors possible de voir, du printemps à l’automne, des fleurs le long des chemins et des routes, au pied des arbres ou dans les communaux où venaient paître les bêtes. L’absence d’intrants, et notamment d’herbicides, permettait de voir dans les champs coquelicots, bleuets et camomilles.

L’espace public était habité. Ce n’était pas qu’une voie de circulation et d’échanges, c’était aussi un lieu de rencontres, de travail et d’entraide. Chacun pouvait donc agir dessus, se sentait légitime de le faire, dans un respect du voisin et du bien commun. Ces cartes postales anciennes racontent cela aussi. Le temps qu’elle nous montre est révolu et la société qui a construit ces villages n’existe plus. L’espace public est à l’image de la société qui le fabrique et l’habite. Une société basée sur un certain individualisme et un repli sur soi ne peut donc créer qu’un espace public où la sécurité, par manque d’imagination et d’ambition, devient la norme.

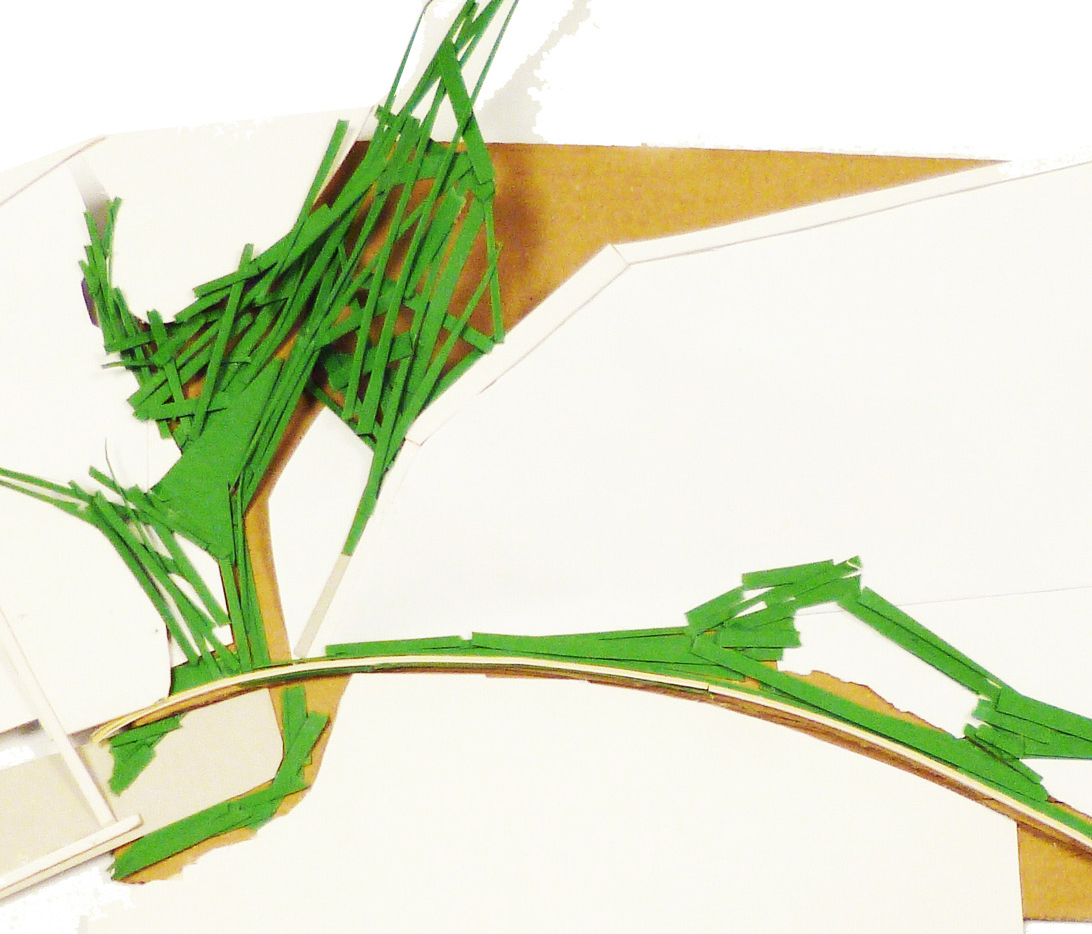

Toutefois, si une société rurale n’existe plus, étant tous des urbains dans nos manières de vivre, il n’en demeure pas moins que les espaces encore ruraux, dans une dynamique impulsée dans de nombreux grands centres urbains, peuvent devenir le véritable lieu de construction d’une nouvelle société, accueillant justement celles et ceux qui recherchent d’autres modèles de vie. Que veut dire vivre à la campagne au XXIe siècle ? Du point de vue du concepteur, il apparaît indispensable de donner à voir un nouvel espace public, basé sur le partage, la confiance et aussi une certaine souplesse. En cela, je veux dire que les bourgs ruraux doivent être moteurs dans un nouveau rapport avec la nature et les solidarités. Nos vies sont aujourd’hui beaucoup plus multiples qu’elles ne l’étaient auparavant, pour la plupart des personnes. L’urbanisme rural doit être à cette image, permettant à un bâtiment de changer de fonction au gré des besoins et à une place d’être tour à tour espace de spectacle, lieu de marché, de dialogues, d’échanges de savoirs, de plantations et d’appropriation. De même, il me semble possible de ménager un espace d’entente entre la flore spontanée, la faune sauvage et les activités humaines. Culturellement, notamment en Occident, les sociétés humaines ont cherché, durant des siècles, à s’extraire, par la technologie, de la matrice originelle. Ce développement a permis une expansion prodigieuse de notre espèce, découvrant à la fois les moyens de transcender et de détruire la vie.

Aujourd’hui, rien qu’à l’échelle de nos vies, de notre commune, il me semble indispensable de se poser la question de notre rapport à la nature et la manière dont il est possible de vivre en bonne intelligence parmi elle. C’est aussi en cela que nous nous démarquons des personnes que nous voyons sur les cartes postales anciennes. Le savoir de chacun doit nous permettre de se positionner et d’agir en faveur d’un espace public vivant, partagé et accueillant. À ce titre, nous sommes à un point de bascule où les points de vue se confrontent et souvent s’affrontent. Il m’apparaît toutefois plus aisé, constructif et durable de mettre en place une cohabitation intelligente avec l’ensemble du vivant, plutôt que lutter sans cesse. Les cartes postales anciennes nous racontent cela aussi. Il ne s’agit pas de vouloir reproduire ce qu’elles nous montrent. Car nous sommes les descendants des personnes qui ont participé au monde dans lequel nous vivons. Nous devons donc retenir ce qui faisait la valeur de ces bourgs pour inventer autre chose et en faire des espaces de vie accueillants, permettant d’envisager l’avenir sous un jour un peu moins sombre.