Les projets agricoles en ville se multiplient mais sont encore parfois perçus comme un peu farfelus, ou comme un effet de mode. Ils occupent les espaces cultivés existants et devenus captifs de la masse urbaine avec la périurbanisation. Ils se saisissent sinon de lieux vacants, de délaissés non artificialisés. Avec le projet agri-urbain qui s’intéresse à la place de l’agriculture en ville les agricultures urbaines se logent dans les “vides” constitutifs de la “ville nature” (Chalas, 2005). Elles « sont localisées en ville ou à sa périphérie et partagent avec elle des ressources. Leurs produits et leurs services sont essentiellement à destination de la ville » (Ba et Aubry, 2011). Les agricultures urbaines soutiennent d’abord la mise en place d’un projet nourricier. Elles sont envisagées comme une solution pour satisfaire la demande alimentaire d’une population urbaine qui s’accroît. Elles bénéficient du changement de pratiques de consommation alimentaire des citadins (exigences de localité, de proximité, de traçabilité, de qualité des produits). Toutes réactivent l’utopie d’une ville fertile et proposent la fabrication d’une ville comestible. Elles engagent la « ruralification » urbaine (Bories, 2015). M. Erwein (2014) parle « d’agrarisation » et P. Donadieu de « reagricolisation ». Les projets d’agriculture en milieu urbain installent par endroits la rencontre de la ville et de la campagne. Ces actions traduisent peut-être la mise en place d’une nouvelle forme de dialogue urbain-rural. Elles sont l’expression d’une « alliance » (Jaillet, 2015) territoriale qui indique « la mise en place d’un processus gagnant-gagnant où ville et agriculture se réinventent ensemble » (Poulot, 2014). Les agricultures urbaines font aussi la proposition d’une renaturation de la ville. Elles participent à la construction de “métropoles vertes” (Vidal et Fleury, 2009) qui conservent des éléments de naturalité dans un contexte d’artificialisation maximale. Elles interviennent sur la qualité du paysage urbain. Il se fait doucement plus agricole et comble une demande citadine de nature de plus en plus sensible au registre campagnard. Les agricultures urbaines sont une réponse au besoin urbain de familiarité avec le monde rural. Elles ne satisfont pas seulement à « une meilleure habitabilité de la région urbaine » (Donadieu, 2012) par la proposition d’un cadre de vie. Elles permettent aussi de fabriquer du lien social et de proposer un projet solidaire à travers les jardins collectifs partagés ou familiaux. Les actions de l’agriculture urbaine sont diverses. Elles sont pour la plupart maraichères et s’intéressent à la production de primeurs. Elles occupent de petites surfaces dans l’intra-urbain. Elles se développent aussi dans le périurbain proche sur de plus grandes parcelles cultivées par des agriculteurs professionnels. Ce sont les fermes urbaines. Elles s’intéressent aussi à la production céréalière.

Pourtant les agricultures urbaines ne sont pas que « végétales ». Elles sont aussi animales. Les actions animales de l’agriculture urbaine sont plus marginales, perçues comme encore plus farfelues et considérées comme inadaptées au milieu urbain (salubrité, nuisances olfactives, sonores, etc.). Pourtant le retour des animaux en ville se développe sur le territoire métropolitain. En 2014, l’association Entretien Nature et Territoire (ENT) recensait 120 démarches d’éco-pâturage en France. Elles se situent principalement dans la moitié Nord – Nord-Ouest du territoire, sans qu’on en ait étudié les causes exactes. Peut-être en partie par effet « boule de neige ». Les projets d’éco-pâturage en appellent d’autres, le savoir-faire et l’ingénierie d’accompagnement se construisent là et moins ailleurs.

L’éco-pâturage : une action singulière de l’agriculture urbaine

En première approche, la notion d’éco-pâturage se rapporte directement à l’utilisation d’animaux en ville pour l’entretien des espaces verts. Elle s’impose comme une alternative aux moyens mécaniques. C’est l’image de l’animal-tondeur.

Dans ce cadre, le préfixe « éco » permet d’affirmer le caractère à la fois « économique » et « écologique » d’une pratique qui minimise le recours aux machines et aux produits phytosanitaires. En ce sens, elle permet par ailleurs de répondre aux injonctions règlementaires qui encouragent dans le cadre du plan agro-écologique, et plus particulièrement de l’évolution de pratiques de gestion, la réduction des usages de pesticides. La loi « zéro phyto » du 23 janvier 2014 fixe pour 2020 leur interdiction définitive dans l’entretien des espaces verts publics.

Il s’agit également d’un préfixe valorisant, susceptible de générer des a priori positifs sur une pratique méconnue, que l’on pourrait qualifier de façon plus neutre de pâturage urbain.

Bien que le terme soit aujourd’hui largement approprié par les acteurs engagés et/ou curieux de la question, à y regarder de plus près il est aujourd’hui difficile de s’accorder sur une définition stabilisée de cette pratique encore confidentielle.

En effet, si le terme d’éco-pâturage présente l’intérêt indéniable de constituer une catégorie de sens commun aisément déchiffrable, il n’a pas encore été véritablement questionné par la recherche. Il s’applique aujourd’hui à des pratiques extrêmement diversifiées : recours à des prestataires d’entretien des espaces verts qui ont ajouté l’animal à leur gamme d’outils ou à des prestataires spécialisés, gestion de troupeaux en régie par les collectivités, mise à disposition de terrains à des agriculteurs professionnels, avec ou sans rémunération, pratiques associatives à visée sociale avec reconquête des interstices urbains. Dans le même temps, le flou qui entoure la notion est accentué par l’usage comme synonyme du terme d’éco-pastoralisme qui renvoie à une toute autre réalité. En effet, le pastoralisme de manière générale se définit comme une activité d’élevage valorisant des ressources semi-naturelles de manière extensive, nécessitant une mobilité plus ou moins importante des troupeaux (transhumance, nomadisme). Associer éco-pâturage et éco-pastoralisme revient plus ou moins à n’établir aucune différence entre par exemple l’élevage laitier de l’Ouest de la France et les transhumances ovines des Alpes ou des Pyrénées. Le débat n’est pas uniquement sémantique, il renvoie à des compétences, des pratiques, des techniques, des ressources, un rapport au foncier, voire à l’animal, radicalement différents.

L’éco-pastoralisme correspond donc davantage à une pratique de valorisation et/ou gestion d’espaces semi-naturels, généralement de grandes surfaces ou linéaires, par des troupeaux d’herbivores, qu’ils appartiennent à des éleveurs professionnels ou amateurs, ou directement à des collectivités ou des gestionnaires d’espaces naturels. Si le pastoralisme et les bergers urbains existent (Darly, 2014), il nous semble que la question du retour de l’animal en ville est plutôt à rattacher dans la quasi-totalité des cas à la notion d’éco-pâturage (ou pâturage urbain), c’est-à-dire l’entretien par des troupeaux d’herbivores d’espaces verts appartenant à des collectivités ou des entreprises, qui poursuivent des objectifs économiques, écologiques, sociaux, patrimoniaux, voire recherchent simplement une image positive qui peut aller jusqu’au « green washing » dans les cas extrêmes. Les rencontres de l’éco-pâturage organisées en octobre 2014 à Saint Herblain (44) par l’association ENT ont permis de mesurer la vivacité des débats relatifs aux pratiques d’éco-pâturage et d’éco-pastoralisme. Réunissant plus de 150 personnes (collectivités, entreprises, éleveurs, gestionnaires d’espaces naturels, chercheurs, enseignants, etc.), elles ont soulevé de nombreuses questions sur les choix de gestion, l’intérêt économique et/ou écologique, les compétences à mobiliser, les métiers associés, les facteurs de réussite ou d’échec. Elles ont aussi soulevé la question de l’implication des habitants et le besoin d’étude sur l’acceptabilité sociale des projets.

L’éco-pâturage, en redonnant aux animaux d’élevage une place dans la ville, participe au mouvement de ruralification déjà évoqué. Plus encore que le fraisier ou la courgette, la brebis, c’est la « campagne ». L’analyse des discours employés par les acteurs de l’éco-pâturage sur leurs sites internet est à cet égard très évocateur. Au-delà de l’intérêt technique et économique de la pratique, qui ne sera pas discuté ici, il faut relever dans ces discours deux grandes postures, non exclusives l’une de l’autre. La première mobilise largement les représentations positives attachées à la campagne, aux traditions, à certaines valeurs de sobriété. Ramener la brebis (ou la chèvre) en ville, c’est renouer avec nos racines rurales, c’est sauvegarder un patrimoine à travers les races rustiques, c’est retrouver du lien social, intergénérationnel et interculturel, c’est consommer moins et mieux, c’est aider les petits agriculteurs, etc. La seconde par contre met en avant la modernité de la pratique, sa technicité, son sérieux. L’éco-pâturage, ce n’est pas la campagne à l’ancienne, c’est la brebis au service du cadre de vie, avec le risque réel d’une réification des animaux : « Le berger moderne ne porte pas de veste en peau de mouton. Lors des visites sur le site, il va réaliser un certain nombre de tâches de contrôle [qui demandent] diplômes, compétences et expérience. Nous sommes bien loin du gardien de troupeau ». Ou l’éco-pâturage comme pratique hors de l’élevage, car « être éleveur, c’est avoir hérité d’un modèle affectif, un modèle culturel traditionnel, dicté par le groupe, selon lequel l’homme traite ses bêtes avec attention, y apporte une vigilance permanente qui s’apparente au comportement de la mère avec le nourrisson et du soignant avec le malade » (Salmona, 1994).

Dans tous les cas, l’éco-pâturage ne se limite pas à une technique de gestion et d’entretien alternative des espaces verts qui bouleverse des façons de faire plus conventionnelles et remet en question des habitudes techniques. En apportant « un peu de campagne en ville » comme les autres actions de l’agriculture urbaine, il participe à l’hybridation des espaces. A sa façon, l’éco-pâturage atténue les discontinuités ville-campagne. Mais il questionne surtout les représentations de tous les acteurs urbains, élus comme habitants des villes, dans leur rapport à l’animal, à la campagne, à la nature aussi, au « propre », au « sale » et au sauvage. Cette dimension symbolique n’a jamais été directement questionnée lors des études de faisabilité de projets d’éco-pâturage. Elle est pourtant une condition essentielle à leurs réussites.

Le projet d’éco-pâturage actuellement déployé sur la commune de Cugnaux est l’occasion de communiquer sur le premier projet qui se met en place dans la métropole toulousaine. C’est surtout l’opportunité de s’intéresser, par l’analyse et la mesure de son acceptabilité sociale, à sa dimension symbolique.

Questionner la dimension symbolique du projet d’éco-pâturage de la ville

Il y a bien eu déjà quelques essais ça et là sur le secteur toulousain, anecdotiques et non concluants, relevant davantage de la manifestation folklorique et de l’animation écologique occasionnelle, que d’un véritable projet d’entretien par le pâturage d’une partie des espaces verts.

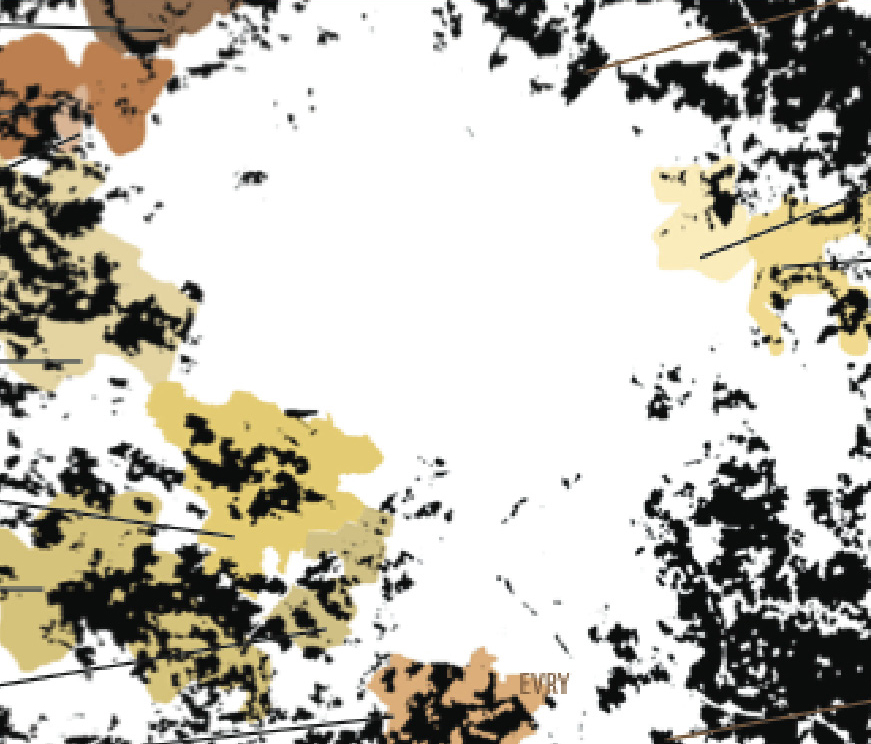

Cugnaux est une commune qui s’inscrit dans le premier cercle périurbain de l’agglomération. Elle est située à quelques encablures du grand centre urbain. D’une superficie de 13 km2, son territoire est en grande partie artificialisé. Quelques espaces agricoles de monoculture intensive, résidus d’espaces jadis bien plus importants, restent encore sur la partie nord-ouest du territoire communal. Le décor cugnalais est résidentiel. Il est typique et représentatif des paysages classiques de l’étalement urbain. Il est composé d’agrégats concomitants de zones loties qui se régénèrent au fur et à mesure que la population augmente, grignotant progressivement les restants fonciers agricoles des franges. La commune est attractive. Elle connaît depuis 1970 une croissance démographique régulière. Elle compte aujourd’hui un peu plus de 16 000 habitants. Dans les interstices construits, se logent les espaces verts communaux, jamais très grands. Ils sont résiduels et dispersés, des extraits de verdure qui organisent une aération homogène du canevas urbain. La commune est surtout connue pour sa zone militaire, récemment fermée mais remplacée par l’aéroport civil Toulouse-Francazal. Elle occupe une emprise foncière importante sur la partie est du territoire communal.

A Cugnaux le projet d’éco-pâturage est porté par les élus de la collectivité. Il vient compléter la stratégie d’entretien plus classique jusqu’alors établie, qui est, aux dires des responsables du service technique, déjà ancrée sur le déploiement d’une gestion raisonnée [1]. Selon les porteurs de projet, ici l’éco-pâturage ne remplace pas. Il s’ajoute et complète un dispositif de moyens humains et techniques et participe à sa rénovation. Sa mise en place permet d’imaginer l’introduction de nouvelles pratiques de gestion de la nature urbaine, de tester d’autres formes d’intervention techniques.

Si l’objectif de l’article n’est pas de questionner les mobiles de l’engagement dans une démarche d’éco-pâturage, il est utile toutefois d’en présenter les principaux traits, tels qu’ils sont exprimés par les élus porteurs du projet.

Les intentions annoncées sont multiples. La dimension écologique est d’abord mise en avant, avec l’usage d’une technique qui permet la fertilisation naturelle des sols et la reconstruction d’une richesse écologique des lieux verts pâturés. La possibilité de réorganiser le travail des agents est aussi évoquée, écartant par anticipation toute idée de réduction d’effectifs et argumentant sur la complémentarité de la technique qui offre la possibilité de passer plus de temps ailleurs pour un meilleur confort de travail. Sur le plan pratique, les élus prévoient de faire appel à un prestataire, propriétaire d’une ferme pédagogique située à une trentaine de kilomètres de Cugnaux, dans la seconde couronne toulousaine, et qui doit acquérir un petit troupeau de chèvres pyrénéennes pour mener à bien le projet. Ce choix permet à la commune de s’affranchir de la complexité d’une gestion en régie, mais il ne s’inscrit pas dans une réflexion plus globale sur l’éco-pâturage comme levier pour l’accompagnement de véritables projets agricoles. Le discours des élus porteurs du projet fait également apparaître une profusion d’objectifs sociaux. L’animal serait alors un objet de la destination pour la promenade, par conséquent l’occasion de générer la rencontre et l’échange entre riverains et/ou entre générations, avec une intention marquée envers les enfants d’une part (éducation à l’environnement dans le cadre scolaire mais aussi une forme de « zoo agricole » pour les promenades dominicales) et les personnes âgées d’autre part, qui pourraient y retrouver une part de leur jeunesse, du temps du Cugnaux rural. L’animal est ici vu comme un patrimoine, une image, souvent fantasmée.

Enfin, l’effet d’annonce et le bénéfice politique à tirer par les élus pilotes du projet ne sont certainement pas absents des objectifs poursuivis, quoique inavoués.

Le projet mis en œuvre à Cugnaux ne se distingue donc pas par l’originalité des objectifs poursuivis. La réintroduction d’animaux en ville est saisie comme « la » bonne innovation qui permet de susciter et de coordonner un faisceau de projets de façon transversale. Elle n’aborde pas véritablement la question du rôle et de la place de l’agriculture sur le territoire.

La démarche cugnalaise présente cependant l’intérêt d’être portée par des élus de la collectivité territoriale en charge des questions sociales et éducatives, tout en associant les responsables des services techniques et des services sociaux, et surtout les agents techniques. Elle mobilise également par contractualisation l’association nantaise ENT déjà citée spécialisée dans l’accompagnement de ce type d’initiative. Il s’agit notamment de proposer, en fonction de la qualité des terrains (surface, type de végétation, accessibilité, localisation), une carte des sites éco-pâturables, un choix d’animaux, des solutions de contention, de déplacement, de surveillance, de discuter aussi des aspects administratifs et juridiques en cas d’incident. Sur la commune, neuf sites ont fait l’objet d’une analyse d’éco-pâturabilité, quatre ont été sélectionnés : deux parcs, un bassin de rétention et un délaissé. Ils représentent au total deux hectares.

L’originalité de la démarche de la commune de Cugnaux réside surtout dans la volonté de compléter l’étude de faisabilité technique par une étude d’acceptabilité sociale pour relever les critères concrets pouvant influencer la perception de la démarche par les riverains, tenter de relever la résistance ou l’adhésion des populations locales, comprendre les motifs des positions de chacun, les stratégies qui président à la faveur ou à l’hostilité. L’étude de cette démarche nous permet également d’interroger les représentations collectives et individuelles des habitants, afin d’y repérer les éléments concernant leurs rapports à une nature qu’ils réclament toujours davantage, plus proche, diverse, et d’interroger, à travers la place de l’animal domestique dans le territoire vécu, les marqueurs d’une possible différenciation entre urbain et rural. L’étude et les résultats proposés restent exploratoires, avec l’ambition mesurée de commencer « à dégager le terrain ». Sa mise en œuvre a été confiée à une stagiaire de la licence professionnelle gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux (Université Toulouse Jean Jaurès).

Les résultats de l’étude : grandes tendances et éléments saillants

L’étude a été réalisée entre mai et septembre 2015, avant l’introduction effective des animaux. Les résultats reposent sur l’exploitation de 234 questionnaires [2]. Ils ont été menés auprès des habitants de plus de 20 ans de la commune [3] et auprès des agents municipaux volontaires. L’enquête par questionnaires a été complétée par dix entretiens semi-directifs menés auprès d’habitants volontaires afin d’obtenir des éléments d’analyse qualitatifs. Afin d’éviter tout effet inductif lié au vocable lui-même, le questionnaire ne parle pas d’éco-pâturage mais d’entretien des espaces verts par le pâturage.

D’une façon générale, l’enquête révèle l’a priori positif de la population (85 % de réponses favorables), pour une pratique dont pourtant ils sont 44 % à ne jamais avoir entendu parler. L’éco-pâturage paraît donc bénéficier d’un capital sympathie auprès des habitants pouvant faciliter son acceptabilité sociale. Il s’agit néanmoins d’un avis non informé pouvant rapidement se modifier face aux caractéristiques concrètes de la pratique et de sa mise en œuvre. D’une manière générale, les arguments favorables restent très généraux et lient aspects sociaux, économiques et écologiques. L’éco-pâturage serait donc la quintessence du développement durable !

Plus précisément, le volet économique apparaît comme le plus faible dans les discours. Il renvoie généralement à l’économie de carburant et de machines, tout en s’interrogeant parfois sur le coût réel de l’éco-pâturage et ses conséquences potentielles sur l’emploi des agents des services techniques (risque de réduction des postes ou de modification du métier).

La dimension écologique pour sa part est tout d’abord rattachée au volet économique en lien avec la réduction de la consommation de carburants. Mais elle est aussi évoquée à travers l’opportunité de développer des projets d’éducation à l’environnement auprès des publics scolaires. Elle est fréquemment déclinée dans un argumentaire paysager qui allie nature et esthétique : « les animaux, c’est joli ; c’est un cadre plus naturel ; c’est positif puisqu’on recherche un cadre de vie plus vert et plus agréable, etc. ». L’animal est donc érigé en symbole de la verdure en ville, alors que cette verdure précisément le précède et qu’un certain nombre d’aménités attribuées aux animaux dans les discours recueillis sont en fait des aménités directement liées à la présence d’espaces verts en ville, indépendamment des animaux. L’argument paysager est également mobilisé pour manifester des réticences par rapport à la pratique, qui formulent la crainte d’une diminution du niveau et de la finesse d’entretien (les animaux ne doivent pas manger les fleurs) et surtout l’impact des clôtures sur le rapport aux espaces publics : dégradation paysagère par le cloisonnement et l’augmentation de l’effet couloir, limitation de l’accès et des usages publics.

Le rapport à l’espace public est également appréhendé par la majorité des locuteurs, qu’ils soient ou non favorables à la pratique, à travers la question des nuisances sonores et olfactives que pourraient produire les animaux et qui pourraient être un élément majeur de non acceptabilité. C’est alors la question de la place de l’animal en ville, de sa légitimité, de la capacité de l’environnement matériel et social à « faire avec » qui est posée : les sociétés urbaines actuelles savent-elles vivre avec des animaux dans leur espace de vie ? Sont évoqués dans ce cadre des craintes quant à la qualité de vie des animaux (bien-être animal, adaptation à l’environnement, risque d’actes de malveillance voire de consommation des animaux) mais également quant aux risques encourus par la population (divagation, morsures, maladies).

D’une façon plus générale, l’ensemble des arguments relatifs au paysage et aux espaces de nature en ville, ainsi qu’à la place de l’animal en leur sein, renvoient à une dialectique fondée sur l’opposition ville-campagne. Mettre des animaux en ville, c’est y faire entrer un peu de campagne ; les refuser, c’est affirmer que la ville n’est pas la campagne et que l’animal n’y a pas sa place. Plus largement, la référence à la campagne renvoie également à la dimension sociale prêtée à l’éco-pâturage, dimension qui fait l’objet des discours les plus approfondis. Ainsi, remettre l’animal en ville, c’est renouer avec « l’esprit village », avec « l’ambiance de la campagne ». L’animal se trouve donc érigé en symbole d’une qualité de vie disparue avec l’urbanisation de la commune. De ce fait, l’éco-pâturage doit être un facteur de lien social entre les personnes âgées, « à qui il rappellerait leur jeunesse », et les enfants, « qui ne connaissent plus les animaux de la ferme ». Le retour de l’animal en ville est envisagé comme un facilitateur de lien social, « où toutes les classes sociales se retrouveraient autour des animaux par l’intermédiaire des enfants ». On peut noter le caractère incantatoire de cette affirmation qui n’est pratiquement jamais employée à la première personne (par exemple les plus de 60 ans favorables à la pratique évoquent l’intérêt pour les enfants, pas leurs supposés souvenirs d’enfance). Les personnes enquêtées n’établissent donc aucune relation entre leurs propres pratiques, passées, actuelles ou à venir, et la mise en place d’une démarche d’éco-pâturage [4].

Quelques grands points à mettre en débat

Les résultats obtenus interrogent le rapport des populations urbaines à l’espace vert public. Les inquiétudes formulées par exemple sur l’installation des clôtures de contention des animaux montrent toute l’importance de l’attachement à l’accessibilité de ces lieux, rares en ville et par conséquent particulièrement précieux, qui n’appartiennent à personne et qui profitent à tous. Ce sont des endroits utiles et utilisés pour sortir le chien par exemple, et la réintroduction d’animaux en ville y déplace le problème bien connu en montagne de la gestion des situations de co-présence entre troupeaux et chiens de compagnie. La clôture pourtant nécessaire au projet apparaît alors comme celle qui bloque l’accès, qui ne permet plus ou différemment l’usage collectif de l’espace vert public. Elle intervient dès lors sur la façon d’habiter et de pratiquer son quartier, sur les habitudes prises. Elle fait potentiellement courir le risque d’un changement. Par la clôture, l’éco-pâturage interroge donc l’acceptation de la privation. Il renvoie aussi à la force de l’appropriation de l’espace public, à la notion de propriété collective, et montre toute l’importance accordée au foncier public dans la façon de vivre en ville. La clôture est aussi redoutée comme l’élément qui ferme et cloisonne davantage un paysage urbain déjà très compartimenté, perçue alors comme ajoutant à l’étouffement et au manque d’espace, supprimant les derniers espaces de respiration et modifiant un décor suffisamment artificialisé.

Les craintes énoncées viennent encore questionner le rapport à l’animal de deux manières. D’abord, si ce dernier ramène en ville l’image amusante, bucolique et fantasmée de la campagne, il apporte aussi l’inquiétude de l’hygiène. La peur des odeurs, surtout des maladies, fait écho aux raisons, anciennes et déjà connues de l’insalubrité qui ont joué sur l’éviction des animaux hors des enceintes urbaines, la séparation de l’agriculture et de la ville. Elle fait rejaillir des appréhensions comme le danger de la morsure qui n’ont finalement jamais quittées l’inconscient collectif. Elles exprimeraient dès lors une incompatibilité de l’animal avec la ville qui doit rester ce territoire clos et préservé, « sain » et « propre », à épargner des maladies, exclusivement résidentiel et réservé aux urbains, sans aucune place pour l’animal, sa saleté et ses nuisances à laisser pour la campagne, distinguant clairement une nature des villes et une nature des champs, aux attributs peut-être différents. Avec l’idée de « chosification de l’animal » évoquée par un locuteur, c’est le bien-être qui est également interrogé et la gène exprimée qu’il puisse devenir un outil, changer de statut, par conséquent ne plus pouvoir autant profiter de l’attention et des soins qui lui sont habituellement apportés à la campagne par l’agriculteur. La présence de l’animal en ville interroge la qualité de son traitement, aussi indirectement les connaissances, les compétences techniques et les savoir-faire nécessaires, probablement absents dans les services techniques.

Les résultats viennent encore et enfin mettre en débat la question du rapport à la nature de ces urbains à qui l’on propose d’entretenir leurs espaces verts avec des animaux. Ils interrogent l’exigence de l’entretien, dès lors l’aspect et les attentes du rendu esthétique, exprimant le besoin de « propre » et « l’angoisse » du « sauvage ». La qualité du décor urbain relève semble-t-il du « faire propre » pour beaucoup. Il nécessite alors peut-être la permanence d’un passage fortement marqué, donc forcément mécanique, qui permet de donner à voir cette domestication qui rassure parce qu’elle éloigne la trace de l’abandon, parce qu’elle montre le contrôle de la nature, et parce qu’elle garantit la production d’un espace vert type « green de golf » que l’entretien par éco-pâturage n’est certainement pas en mesure de satisfaire.

Conclusion et perspectives

Cette étude exploratoire appelle bien sûr des prolongements pour questionner plus précisément, non seulement l’acceptabilité sociale des démarches d’éco-pâturage, mais plus largement les représentations et les pratiques des habitants liées à la réintroduction d’animaux en ville, notamment dans des situations où la démarche a déjà été concrètement mise en œuvre.

Les questions soulevées nous mènent cependant à proposer des pistes d’analyse sur la place de l’éco-pâturage dans les réflexions autour de l’agriculture urbaine.

Il est remarquable de constater qu’aucune des personnes rencontrées n’a fait explicitement le lien entre éco-pâturage et activité agricole, si ce n’est pour en pointer les différences, alors que la référence à la campagne est plus fréquente. Si l’éco-pâturage participe à la ruralification de la ville, c’est donc par l’intermédiaire des images et représentations qu’il véhicule, la référence à une ruralité perdue, porteuse de valeurs et d’un lien social envisagés avec nostalgie. Dans ce cadre, la réintroduction des animaux en ville n’est pas envisagée comme une pratique mais comme une mise en scène, une forme de hameau de la Reine moderne. Pour trouver sa place en ville, l’animal doit y être dépossédé de ses derniers attributs de naturalité et d’imprévisibilité. Principalement investi d’une fonction sociale et symbolique il doit, pour ce faire, être accessible aux habitants dans leur espace de pratiques, donc dans les espaces verts facilement accessibles pour le loisir et la détente, notamment des enfants et des personnes âgées, soit principalement les espaces verts des cœurs de ville, dont il ne doit pour autant pas limiter l’accès. Cette quadrature du cercle est incompatible, tant avec le développement d’une activité agricole qu’avec un véritable entretien des espaces verts par les animaux. Il s’agit donc d’assumer que, dans les cœurs de ville, la pratique d’éco-pâturage revient plus ou moins à mettre en place des formes de zoos agricoles urbains qui permettent de mettre en œuvre des projets pédagogiques et sociaux, voire esthétiques, aussi de satisfaire un désir de ruralité, par la proposition d’une image recréée de la campagne.

Pour autant, il nous semble que le retour de l’élevage en ville est possible. Il peut se faire à travers des formes d’éco-pastoralisme urbain renouant le lien entre fonction productive et fonction d’entretien de l’espace. Il s’agit dans ce cadre d’envisager que la ville, à l’instar des espaces agricoles et naturels, recèle de véritables ressources pastorales, notamment dans ses interstices ou ses délaissés : friches urbaines, zones à aménager, bords de fleuves, coulées vertes, etc. Il s’agit de renouer avec une représentation du monde où tout l’espace ouvert est ressource, rejetée par le grand mouvement de modernisation agricole engagé après guerre. Dans un contexte de pression extrême sur le foncier, de tels projets pourraient ouvrir la voie à l’installation de jeunes agriculteurs sur des projets atypiques, à l’image par exemple de ce que perpétuent encore certains éleveurs dits « herbassiers » dans le sud-est de la France ou les bergers sans terre au Pays basque, sans propriété, qui perpétuent les traditions de vaine pâture ou de mise en valeur de terrains communaux. Il s’agit alors de remettre le berger, et ses compétences propres, au cœur de la réflexion sur la réintroduction de l’animal dans l’espace public. A l’instar de ce qui se passe par exemple en montagne, il peut alors jouer un rôle de médiateur entre le troupeau et l’ensemble des autres usagers de l’espace, y compris les habitants qui doivent réapprendre à vivre avec des animaux dans leur espace de vie. Dans ce modèle, le rôle des collectivités reste essentiel, mais davantage orienté vers l’accompagnement et la consolidation de ces projets alternatifs que vers la simple commande de services environnementaux. Dans ces conditions peut-être nature des villes et nature des champs pourront trouver d’autres types de synergies, faire entrer véritablement le projet agricole en ville et participer d’une certaine manière à la construction du projet agri-urbain qui préoccupe les planificateurs de nombreuses grandes agglomérations françaises.

[1] A l’exception notable d’une personne espérant pouvoir ainsi se fournir en fumier, et d’une personne envisageant d’aller elle-même voir les animaux avec ses enfants.

[2] Le questionnaire était mis à la disposition de la population cugnalaise dans différents lieux publics : CCAS, centre-social – ludothèque, lieu d’animation pour personnes âgées, mairie, centre technique municipal (avec présence de la stagiaire pour administrer les questionnaires- 30 % des réponses), café. Il a de plus été mis en ligne sur le site de la mairie (25 % des réponses) et diffusé lors de différentes animations.

[3] La population de moins de 20 ans n’a pas été enquêtée dans ce cadre et l’on constate a posteriori que les 20-30 ans sont sous-représentés dans les réponses. Un travail d’enquête spécifique sur les enfants et les jeunes adultes pourrait être mené dans un second temps.

[4] Cette gestion raisonnée se limite néanmoins à la diminution et l’espacement des fréquences de tontes.

Ba A., Aubry C., 2011. Diversité et durabilité de l’agriculture urbaine : une nécessaire adaptation des concepts ?, Norois, n° 221, p. 11-24.

Bories O., 2015. L’agriculture en ville, Magazine du Labex Structurations des Mondes Sociaux, [En ligne] URL : http://sms.hypotheses.org/4539.

Chalas Y., 2005. La ville-nature contemporaine. La demande habitante à l’Isle-d’abeau, Les annales de la recherche urbaine, n°98, 8 p.

Darly S., 2014, « Des moutons dans la ville : quelles externalités environnementales des pratiques d’élevage ovin en milieu urbain ? », Pour, 2014/4 (n°224), pp.285-290.

Donadieu P., 2012. Scénarios pour des régions agri-urbaines, Exposé dans le cadre de la journée d’étude de l’Académie d’Agriculture de France.

Ernwein M., et Salomon Cavin J., 2014. Au-delà de l’agrarisation de la ville: l’agriculture peut-elle être un outil d’aménagement urbain? Discussion à partir de l’exemple genevois, Géocarrefour, vol. 89, n°1-2-3, pp. 31-40.

Eychenne C., 2006. Hommes et troupeaux en montagne, la question pastorale en Ariège, L’Harmattan, 314 p., Coll. Itinéraires géographiques.

Jaillet M.-C., 2015. Intervention introductive des journées d’études « Agriculture urbaine » (org. et coord. Bories O. ENFA-DR, Dumat C. et L. Sochacki INP, UPS-CERTOP). L’agriculture urbaine : nouvelles pratiques et nouveaux projets urbains, 2-3 décembre 2014, ENFA (Lycée Agricole d’Auzeville)

Poulot M., 2014. L’invention de l’agri-urbain en Île-de-France. Quand la ville se repense aussi autour de l’agriculture, Géocarrefour 89/1-2, pp. 11-21

Vidal R., Fleury A., 2009. La cité agri urbaine, ville nature ou ville agricole ?, Développement territorial, jeux d’échelles et enjeux méthodologiques, Université de Lausanne, pp. 209-216.

Vidal R., Fleury A., 2009. La place de l’agriculture dans la métropole verte : nostalgies, utopies et réalités dans l’aménagement des territoires aux franges urbaines, Revue électronique Projets de Paysage.