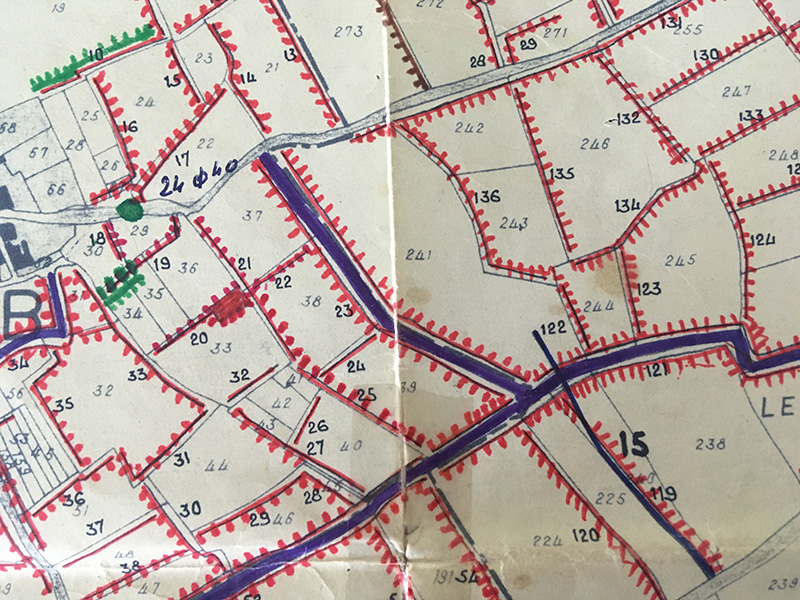

Un plan cadastral d’un autre temps. À sa surface, de minces filets d’encre se croisent, se rejoignent parfois s’interrompent. Je le regarde pendant des heures, fascinée par ce qu’il retient ; par la manière qu’il a de me pousser vers l’arrière, bien en amont de ma propre existence.

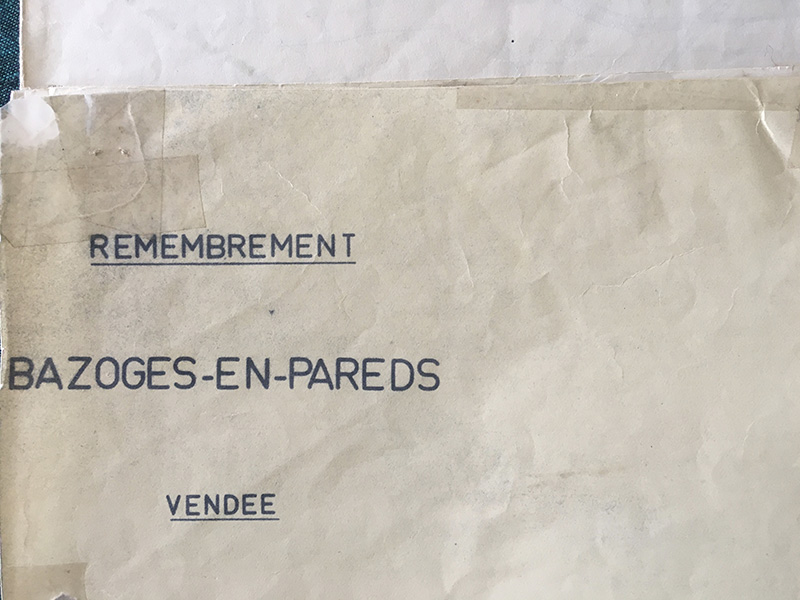

1965. Sud-Vendée. Bazoges en Pareds. La commune va être remembrée. Par l’intermédiaire du maire, un grand mouvement du paysage s’initie. Soudainement et pour les nombreuses années de négociations qui seront nécessaires à la fixation d’un plan, tout est en mouvement.

Le sol tremble, rien de ce qui constitue le paysage connu n’a la certitude de rester inchangé. C’est un séisme pour les habitants de la commune. C’est un séisme pour les paysans, un séisme pour les propriétaires terriens. Le paysage, que l’on croyait dessiné pour toujours, va opérer une mue ; une métamorphose guidée par un plan d’aménagement national et une loi d’orientation agricole qui cherche les bases d’un nouveau monde productiviste. Un séisme.

Cela dure.

Dans la commune de Bazoges en Pareds, les pourparlers durent dix années.

De 1965 à 1975.

Dix années consacrées à la réécriture du paysage.

C’est difficile pour les habitants de la commune et pour les petits propriétaires exploitants qui aspirent à moins de labeur et angoissent à l’idée de perdre leurs meilleurs arpents. Les habitudes, les gestes du travail, la forme du paysage et son phrasé bocageux, tout est menacé. Il faut apprendre à se défendre, à négocier.

Dans ce grand tremblement du pays, certains s’accrochent à quelques lignes tracées sur des pages. C’est le cas d’André, le grand-père, qui ne veut pas se laisser dissoudre dans l’indécision du monde qu’il habite depuis son enfance.

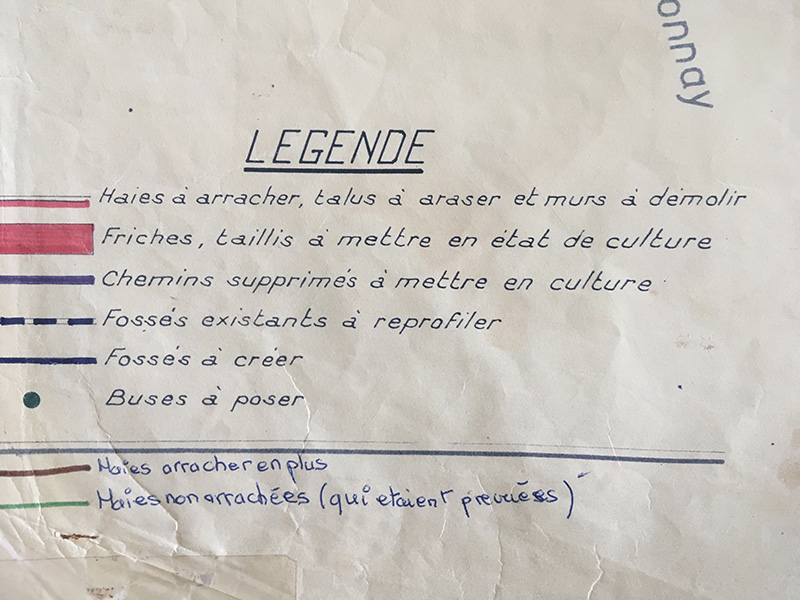

Le soir, de retour chez lui, André complète le dessin du cadastre. Il ajoute des traits de feutre rouge, pour garder la trace des haies que les grands travaux d’aménagement ont englouties. Il ajoute aussi de rares lignes de feutre vert pour se souvenir des haies qui devaient être arrachées et ont finalement pu être conservées.

J’ignore ce qui pousse mon grand-père à entrer en cartographie mais je reste fascinée par son geste, par cette écriture inscrite sur le corps du paysage familier. Alors que je parcours le plan déplié sur la table de mon salon, j’ai l’impression étrange d’un dialogue qui manque de synchronie. J’ai beau y avoir grandi moi aussi, je ne connais pas cette forme du pays. Je connais les histoires de terreurs que le chantier a suscitées, les visions d’apocalypse que l’arrachage des haies a imprimées dans les mémoires, je connais tout cela mais c’est autre chose qui me vient.

Par le plan, André me parle et c’est tout un monde qui sort et s’élève de la page.

Quand je les fixe longuement, les lignes prennent de l’épaisseur, de la hauteur aussi ; elles se chargent d’une troisième dimension. Les lignes se parent de feuillages, d’épines et se dressent devant moi ; toute la commune de 1965 m’apparaît.

Je vois l’horizon raccourci par les haies touffues qui devaient se tenir au milieu des parcelles immenses que je connais aujourd’hui. Je vois les ombres qui découpent, dans les jours d’été, des abris de fraîcheurs sur les prairies. Je vois les brassées de fleurs blanches qui devaient s’ouvrir au printemps, là où l’immensité du ciel se déplie au-dessus des semis.

Saturée de feutre rouge, la page se souvient de la beauté des ombres, de ce qu’elles ont de labile ; elle se souvient de leur déracinement radical, du désert né de ces disparitions, du sol nu, partout.

Dans le tremblé des lignes d’André, je lis l’inquiétude de voir apparaître un monde toujours à découvert, sans possibilité de replis.