Saison 2, épisode 1.

Dimanche 1er novembre 2020

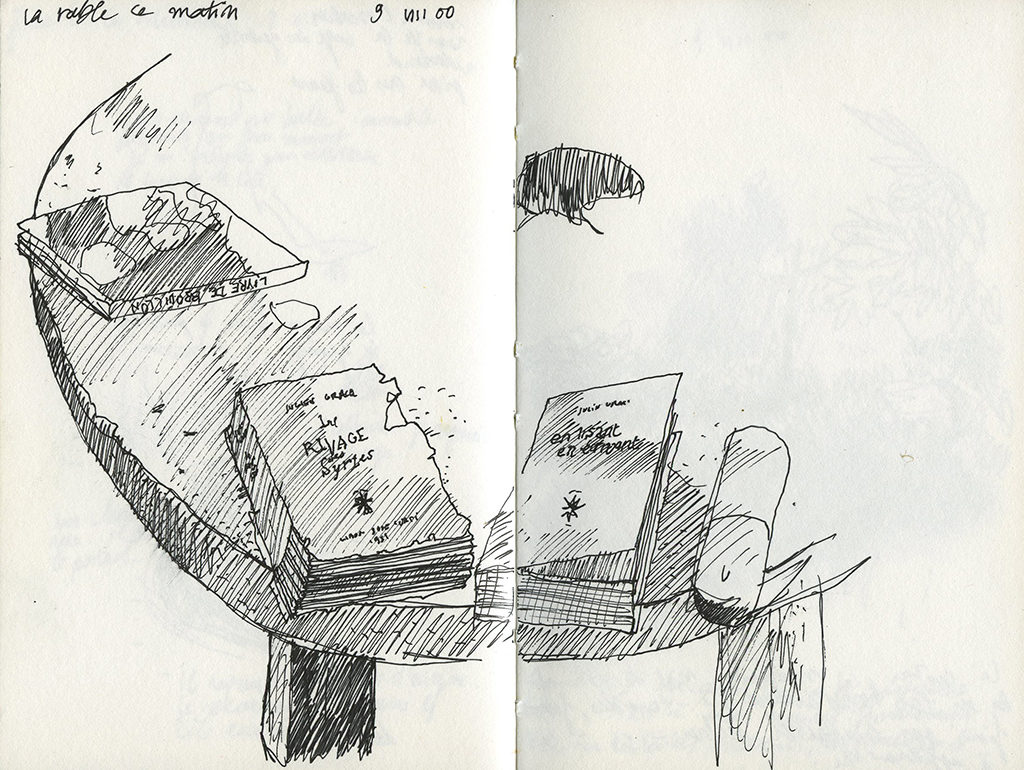

Reconfinement. Cette fois-ci, le gouvernement laisse accessibles les parcs, jardins, forêts et plages. Les librairies, en revanche, demeurent classées au rang des activités non essentielles, alors que les mégas plateformes de commerce en ligne restent fonctionnelles. Que fait une librairie au paysage, ou du moins au paysagiste ? J’ai retrouvé un petit carnet gris, datant de vingt ans, soit l’été qui a suivi ma sortie de l’école du paysage. Je me souviens de l’avoir acheté à Tulle, préfecture de la Corrèze, ville étrange, encaissée, toute en longueur, surmontée d’une haute tour administrative censée affirmer un pouvoir départemental qui devait, d’une manière ou d’une autre, la fuir. Il fut un temps, d’ailleurs, où les évêques nommés à Tulle n’y siégeaient tout simplement pas. Près de la cathédrale, dans une ruelle étroite, se trouvait la librairie Préférences. On y rencontrait un libraire hors du commun, Pierre Landry, débarqué un beau jour depuis les confins du Québec et du Nouveau-Brunswick. Dans une autre vie, il avait échoué un bateau et y avait installé un bar, où il avait peut-être bu plus que de raison. Sa librairie était ouverte sept jours sur sept, toute l’année. On y écoutait, sempiternellement, les Variations Goldberg jouées par Glenn Gould et on y buvait du café, assis à la table du libraire. Le fonds était essentiellement composé de littérature, de poésie, d’essais et de quelques livres régionaux, et vous donnait l’impression d’entrer dans sa propre bibliothèque. Gracq, Faulkner et quelques autres y régnaient en maître. Il n’était pas rare d’y rencontrer quelques lettrés passionnés, ou des auteurs se risquant à traverser le Limousin, car ils y étaient chez eux, comme Pierre Michon et Pierre Bergounioux. Ce dernier en a rendu compte dans son journal, soulignant que la librairie mettait à disposition du public corrézien une offre généralement cantonnée aux métropoles dotées d’universités. Quand Pierre Landry aimait un livre, il le faisait savoir en posant sur sa table une haute pile de l’objet élu. C’est ainsi qu’il contribua au succès, en France, de l’Eloge des voyages insensés, de Vassili Golovanov, un livre qui aurait pu rester confidentiel et dont il vendit, à lui seul, plusieurs milliers d’exemplaires. Pierre relisait sans cesse Faulkner et si vous extrayiez Sartoris des rayonnages, vous ne pouviez sortir de son antre avant qu’il ait porté correction à la traduction (« Et sa voix avait la tranquille fierté des étendards dans la poussière »). Lire, après cela, était une expérience dont le sens était enrichi de cette relation nouée au fond de la boutique, et par extension du trajet que vous aviez parcouru pour trouver ces livres, parfois au prix d’un long détour. Il faut aussi inclure les circonstances où vous vous trouviez au moment de les ouvrir. Est-ce propre à cette librairie, aux livres qui en sortaient, aux lieux où vous les lisiez ? Probablement pas. Mais si un même fil puissant semblait circuler entre des humains vivants, des auteurs éloignés ou décédés, via des routes et des tables de lecture, des pages et des mots, il faut bien reconnaître que tous les systèmes de commercialisation n’offrent pas cette densité de sens, cette consistance. Alors voilà : de quelle manière les librairies participent-elles d’un paysage (au sens très ouvert d’un milieu de vie, d’un territoire habité et parcouru) ? Cette question mérite sans cesse d’être posée et rien ne devrait venir fragiliser l’écheveau de relations qui se nouent à partir d’elles, qui participent essentiellement à nos conditions d’existence.

(Pierre Landry, vers la fin de sa vie, a écrit et publié un petit livre, imprimé par les éditions William Blake and Co. (Trois épiphanies, 2016). La librairie existe toujours, place Clément Simon à Tulle.)

https://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Eloge-de-libraires-insenses-_NG_-2010-09-17-578763

Saison 2, épisode 2.

Samedi 7 novembre 2020

Donc il existe des voyages et des libraires insensés (voir épisode 1), qui pourtant participent à la consistance de notre relation au monde. Il existe aussi des conversations insensées. Celle qui se déploie, par exemple, entre étudiants et enseignants paysagistes, un soir d’automne, dans un petit bistrot rural, quelque part en Picardie. J’aurais y aimé dessiner, mais je ne l’ai pas fait, et à défaut j’en trouve un autre, dans mes carnets. C’était un vrai bar de carrefour, à la croisée des rues du village, lui-même posé sur un imperceptible bombement des plateaux picards, que les troupes allemandes et du Commonwealth avaient dû se disputer au prix d’une abominable boucherie, en 1917. Ces combats avaient encore des échos tangibles jusque dans ce café puisqu’y était affichée la photo d’un descendant de combattant, récemment disparu, et qui semblait vouloir saluer une dernière fois des gens d’ici, des habitués du lieu. Mais nous n’étions pas là dans l’optique d’une commémoration, bien que le passage par les cimetières du Commonwealth porte en lui une inestimable leçon paysagère (leçon dont a rendu compte Frank Rambert dans sa thèse en architecture et le livre qui en est issu, Jardins de guerre). Nous bavardions au terme d’une journée d’arpentage, passée en commun, dans le cadre d’un enseignement de l’école du paysage, « l’atlas ». Après avoir sillonné plateaux et vallées de la Somme, nous tentions, au travers d’une conversation vivante, de démêler quelques fils d’analyse de ces grands paysages, en décidant comment les nommer, en cernant des unités cohérentes, en examinant la composition de leur sous-sol, en questionnant l’existence de frontières infimes ou de structures manifestes qui font le caractère d’un paysage, pour parler comme les anciens géographes. Une affaire de consistance encore. Une femme et deux hommes étaient attablés non loin de nous. Je pouvais percevoir, entre leurs regards et des mots échangés à couvert, leur inquiétude face à la teneur de notre discussion. Parfois, il faut savoir ouvrir à d’autres une discussion, pour couper court à tout malaise, tout malentendu. Parfois à l’inverse un mur invisible semble s’ériger et cette discussion ne s’ouvre pas. C’est ce qui s’est passé ce soir-là. C’est alors que j’ai entendu prononcer ces mots, près de moi : « ils sont fous ». Fous donc de déplier cartes et guides géologiques, ouvrages ethnographiques, flores, carte topographique et calque, carnets de notes. Fous d’essayer de produire, dans l’échange et l’improvisation, un parcours de mots sinuant entre ces artefacts et les impressions de la journée. Nul doute que les étudiants sauraient réordonner ce discours et créer les conditions pour pouvoir le partager et le mettre en débat. Sur le moment, me reviennent ces mots de Claude Lévi-Strauss, que nous étudions en cours. C’est au chapitre VI de Tristes tropiques, « Comment on devient ethnographe » : l’auteur, jeune encore, poursuit dans le paysage, par jeu ou goût de l’enquête, une ligne de contact entre deux ères géologiques, et écrit ceci : « indifférent aux sentiers comme aux barrières, on paraît agir à contresens ». Et quelques lignes plus haut : « Tout paysage se présente d’abord comme un immense désordre qui laisse libre de choisir le sens qu’on préfère lui donner ». Je rêve de bistrots insensés, où l’on trouverait, à disposition de qui veut, l’équipement de cartes, guides et carnets qui a complété notre exploration et aiguillonné notre discussion.

Outre une invitation à lire ce passage de Triste tropique que chacun retrouvera facilement en fonction des éditions, consulter cet entretien avec l’ethnologue Martin de la Soudière, enseignant à l’ENSP, à l’occasion d’une recherche conduite sur les bistros ruraux du Massif central :

https://ceramac.uca.fr/sites/ceramac.uca.fr/IMG/pdf/Massif_central_magazine_Avril-Mai-Juin_2014.pdf

Saison 2, épisode 3.

Mardi 10 novembre 2020

Ces derniers jours, vous avez sûrement scruté comme moi la carte électorale américaine. Quels paysages apparaissent derrière les grandes plaques colorées en rouge et bleu qui se sont peu à peu assemblées ? Elles semblent former des ensembles si cohérents, malgré la division géographique des États… En naviguant sur le site du New York Times, la visualisation la plus fascinante s’obtient en affichant les résultats à l’échelle des comtés (counties). D’un seul coup deux aspects nous sautent aux yeux : 1) L’ordonnancement de la grille de Jefferson, que l’on a l’habitude de voir par des vues aériennes, demeure parfaitement lisible dans l’organisation de ces unités territoriales. 2) L’électorat démocrate se concentre, on l’a assez dit, dans les conurbations et semble ainsi s’élever par grappes, presque verticalement. L’électorat républicain s’étend horizontalement, à l’échelle des milliers de comtés ruraux du bassin central, du piémont appalachien aux Rocheuses, la moindre densité des cercles rouges révélant les territoires de montagne. Mais cette représentation, pour fascinante qu’elle soit, n’en est pas moins dangereuse, car elle ne retient que le clan vainqueur et tait donc les possibilités d’hybridation, d’alternatives ou de nuances. Elles doivent bien exister quelque part.

Quoi qu’il en soit, s’il vous prend l’envie (et lorsque nous y serons autorisés) de naviguer non à travers cette carte mais à travers le territoire qu’elle représente, vous êtes prévenus de l’orientation politique ou culturelle qui y prédomine. Le cinéaste Frederick Wiseman a tourné un film remarquable, à Monrovia, Indiana, témoignant de la vie quotidienne d’une communauté rurale acquise au trumpisme, un filon politique qui semble bien parti pour survivre à sa figure tutélaire. La stabilité, la permanence, et une forme prononcée d’ennui définissent en fait la relation de cette communauté à son sol, à son espace. Pour nuancer ce jugement, je conseillerai la lecture d’un ouvrage, celui de David R. Montgomery, un géologue américain qui part à la rencontre de fiers farmers des grandes plaines et qui témoigne avec intelligence des évolutions dans l’agriculture en Amérique du nord. Tout n’est pas si inerte. Son livre s’intitule Cultiver la révolution*.

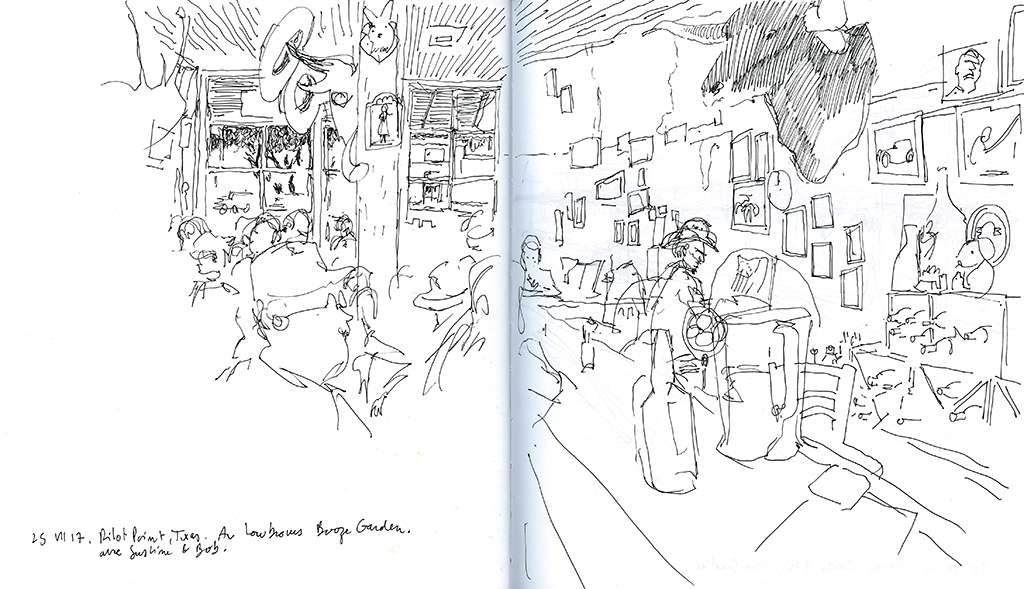

En consultant cette carte électorale, j’ai essayé de retracer un périple accompli en 2017 avec Patrick Beaulieu, un artiste québécois qui envisage toute sorte de périples improbables. À bord d’un camping-car, le El Perdido, nous avions traversé une partie de l’Oklahoma, depuis Lost City, jusqu’au Texas, en route vers nulle part. Inutile de préciser que ce chemin, sur la carte du NY Times, est d’un rouge homogène. Arrivés au Texas, perdus comme il se doit, nous avions fait escale dans la petite bourgade de Pilot Point (comté de Denton) : un comble pour deux voyageurs travaillant activement à s’égarer. Poussant les portes du Löwbröws, nous étions sans le savoir parvenus dans un saloon rural qui pourrait servir d’étalon dans notre quête d’un bistrot insensé (voir épisode 2). L’accueil y fut le meilleur qui soit. Nous y rencontrâmes Bob, hélas disparu depuis, un vieux cow-boy qui gardiennait les passagers du bar. Et Justine, une artiste qui avait entrepris de faire tourner tous les habitants de Pilot Point dans une série autoproduite totalement déjantée. Tout semblait possible à partir de cet étonnant duo, réuni dans un lieu dont aurait pu aussi bien émaner la plus forte hostilité, avec le repli comme seul projet. Vous trouverez en lien le teaser de la série tournée par Justine. Et j’ajoute, pour une sorte de pendant ouvert sur nos préoccupations de concepteurs, un autre film tourné en 2013 par le Collectif Etc à Cunlhat dans le Livradois-Forez, également avec les habitants du lieu. Il s’intitule… La glace à la fourme. De l’art des associations. Régalez-vous.

https://www.youtube.com/watch?v=dokujt9f_C4

https://www.youtube.com/watch?v=MNkAqsWJhF4

* Les Carnets du paysage en proposent un compte rendu dans le numéro 38.

Saison 2, épisode 4.

Vendredi 13 novembre 2020

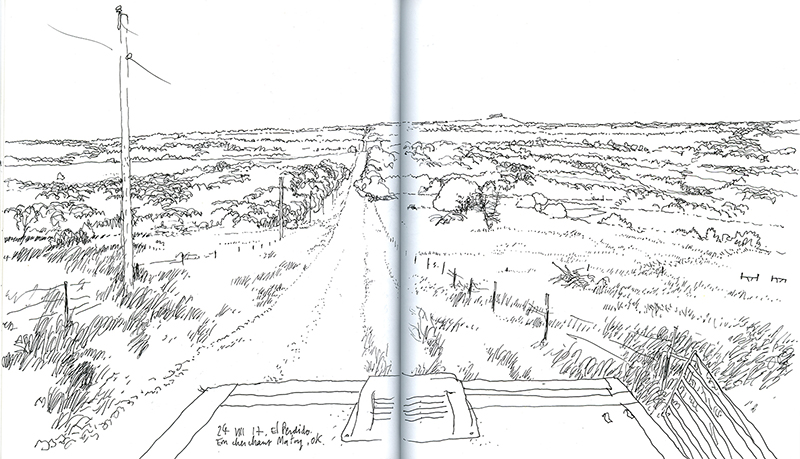

Sur les conseils d’un pêcheur des bords du lac Oologah, Oklahoma, la route que nous recherchions, « la route oubliée », fut localisée quelque part dans le sud de l’État, vers Atoka. Là, il n’était guère question de s’amuser au saloon. Lorsque nous parvînmes, à la fin du jour, dans cette petite bourgade de bord de route, cela faisait belle lurette que nous n’avions plus croisé âme qui vive. La Route 69 traversait des croupes boisées, des vallées inhabitées, et nous ne vîmes en chemin que la sinistre lueur d’une prison comme tout signe de vie. Des panneaux routiers étaient alors disposés pour dissuader les automobilistes de prendre quiconque en stop : il aurait pu s’agir d’évadés. Le patron du petit diner où nous échouâmes enfin s’amusa avec son long couteau, guettant notre regard à travers la lucarne du passe-plat. Le lendemain, un assureur se mit en quatre pour nous remettre sur le bon chemin, c’est-à-dire celui qui, espérions-nous, ne menait nulle part. Sa connexion internet flanchait, sa mémoire également, et tous les coups de fil qu’il passa se soldèrent par des échecs. Mon compère Patrick Beaulieu s’ingéniait à noter ses indications sur un papier portant déjà les explications d’un autre. Mais l’essentiel fut qu’il nous envoya vers Matoy, quelque part au bout d’une route poussiéreuse, au-delà de la Muddy Creek. Il s’agissait de quelques fermes plus ou moins abandonnées, où les chiens semblaient avoir pris la place des derniers humains. Rien pour vous inviter à rester, pas même l’envie de voir un fusil. Quelques milles plus loin, nous stationnâmes le camping-car au bord d’une piste, filant droit à travers prairies et boisements épars. C’est là que je pris ce dessin, depuis le toit du El Perdido. Aucun doute sur notre réalignement sur la grille de Jefferson. Nous traversions depuis le début de la journée des pâtures enclavées dans les bois et les friches. Le bétail, des vaches de race Angus (je vis cependant, un peu plus au sud, un élevage spécialisé dans les Limousines), pouvait se déployer sur d’immenses parcelles, dont nous ne voyions jamais le fond. De grands abreuvoirs, ou des petits étangs, étaient dessinés au bulldozer, sans ménagement. Mais de quoi s’inquiéter ici ? Je fus frappé, sur le moment, par la complexité que ce système très extensif pouvait conférer au paysage biologique (l’expression est surement mal appropriée). Mais il était très intéressant de noter l’imbrication de surfaces de prairies, de pré-bois, de fourrés, de boisements plus denses, selon une logique aléatoire. Aucune terre labourée. Le système semblait trouver son autonomie. Il me semble qu’un écologue se serait senti plutôt bien ici. Des pick-up passaient à intervalle régulier, sans doute pour vérifier ce que faisait notre véhicule dans ce désert pas si inhabité donc. L’apparence débonnaire du camping-car, un vieux Dodge Empress de 1977, les chaises longues hissées sur le toit durent paraître rassurants. Je pus terminer mon dessin en paix, prenant plaisir à entrer dans l’énigme de ce paysage et à le démêler par le trait. Vers l’horizon émergeait une colline, ornée de plusieurs arbres alignés. Roulant dans sa direction, nous y découvrîmes plusieurs fermes. Au carrefour de deux pistes, sur l’une des innombrables intersections de la grille, nous nous lançâmes dans une chorégraphie motorisée, accompagnée du ronronnement du vieux moteur Dodge. Elle semblait condenser sur cette intersection tous les errements du voyage engagé quelques jours plus tôt. Patrick en tourna une vidéo qu’il montre depuis dans les différents lieux où il expose son travail. Elle figure sur la page web dédiée à ce projet.

http://patrickbeaulieu.ca/el-perdido/

Saison 2, épisode 5.

Mardi 17 novembre 2020

J’aime voir les paysages nord-américains à partir d’un dialogue avec les paysages européens. Il serait impossible d’écrire qu’il s’agit des mêmes paysages, c’est un truisme. Les drames et la violence qu’ils recèlent, ceux de la conquête, de la modernité, de l’industrialisation ne parviennent pas à effacer, lorsque j’ai la chance de les contempler, la force des inscriptions que les sociétés rurales y ont laissées, et continuent de laisser. Les paysages ruraux du Québec me semblent de ce point de vue les plus émouvants, bien au-delà des clichés. S’il existe une continuité entre Europe et Amérique qui peut se lire dans certaines formes architecturales, dans certaines manières d’habiter l’espace, de se regrouper, de s’alimenter, ces traits sont exagérés ou distordus par la structure parcellaire qui elle, est entièrement neuve, dans sa conception comme dans ses gabarits. Le rang est au paysage québécois ce que la grille est au paysage états-unien. Ces deux systèmes portent des redéfinitions profondes de la notion même de distribution, d’organisation de la terre et sont des expériences humaines majeures, dont bien des aspects nous questionnent encore. Celle, en premier chef, de leur relation aux systèmes anthropologiques qui préexistaient, des « premières nations » comme disent les Canadiens.

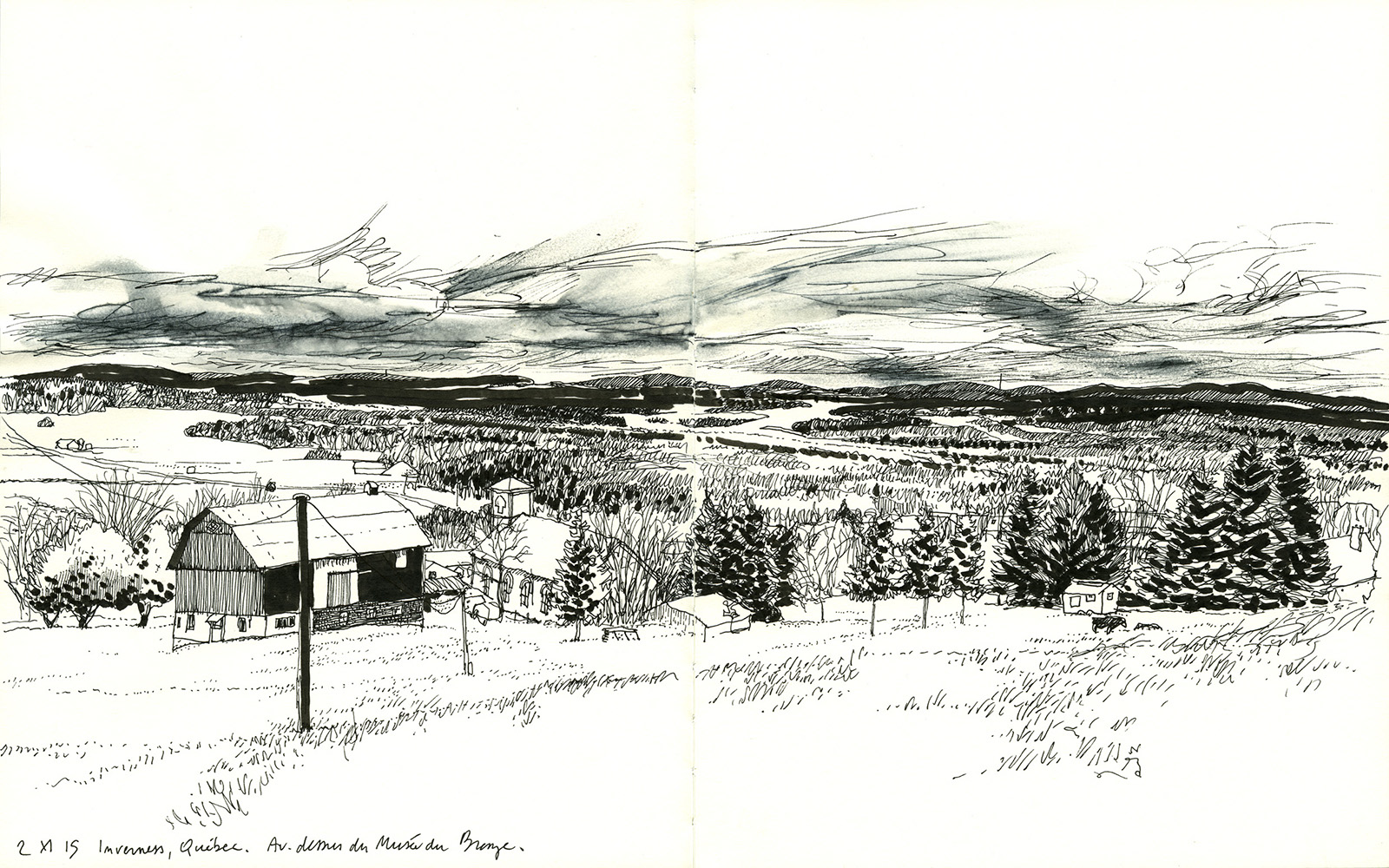

Celle qui chassait sur ces contreforts appalachiens dans la région d’Inverness (région administrative du Centre du Québec) était la nation abénakise. Les fondateurs de ce village, ou du moins ceux qui lui donnèrent son nom, étaient écossais. Ils voyaient une correspondance entre leurs souvenirs des Highlands et ces plateaux bossus, comme suspendus entre les plaines du Saint-Laurent et les reliefs appalachiens. Six confessions religieuses coexistaient dans cette petite localité, reflétant la diversité des origines de ses habitants. La population y était très éduquée. Le village abrite aujourd’hui deux fonderies d’art, extrêmement réputées, signe d’un renouveau vigoureux qui s’est amorcé après une période de déclin démographique.

Il existe un autre vecteur, plus souterrain, de ressemblance entre certains paysages d’Europe et d’Amérique du nord. Car des substrats géologiques nous sont également communs : la chaîne varisque, qui traversait la Pangée et s’étire de part et d’autre de l’océan Atlantique, ne met-elle pas en correspondance des ensembles de moyennes montagnes et de montagnes qui sont aujourd’hui nos horizons familiers ? Chaîne appalachienne aux États-Unis et dans l’est du Canada, reliefs hercyniens en France ont (en partie) une origine commune, et cette continuité se prolonge loin vers le Caucase, l’Asie, atteint également la Mauritanie.

Après avoir dessiné au-dessus du village d’Inverness, puis navigué dans les rangs de la municipalité, je célèbre ce jeu d’échos en cuisinant, pour les amis artistes, une évocation des solides plats montagnards : pommes de terre, oignons, lard, fromage en grains (du jour), venu d’une ferme laitière voisine, qui file parfaitement. Une truffade appalachienne, en quelque sorte. Le lendemain, le propriétaire de la Fonderie Gagnon m’accueille par ces mots : « c’est-y toi le gars qui cuisine de la poutine aux lardons » ? Les nouvelles vont vite. Je rêve un instant à ma possible reconversion dans la restauration, écumant les fêtes locales avec comme spécialité cette poutine varisque.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_varisque

Saison 2, épisode 6.

Dimanche 22 novembre 2020

J’ai évoqué, au cours des précédents épisodes de cette chronique, quelques vecteurs qui relient des paysages de part et d’autre de l’Atlantique. Ce n’est nullement une obsession, mais plutôt un exercice de regard. Je trouve cela préférable à une logique comparative : untel est plus grand que tel autre, ou plus beau, ou plus anodin. C’est voir ce que « l’ici » contient déjà « d’ailleurs ». C’est également chercher à mesurer les forces à l’œuvre dans la constitution des milieux de vie, forces qui peuvent s’exercer dans certaines conditions, et plus du tout ensuite. C’est donc inscrire les paysages dans une historicité, pour tenter de dégager en contrepoint ce qui nous est aujourd’hui offert pour agir, mobiliser les forces qui nous entourent sans en appeler à celles qui ont cessé d’être.

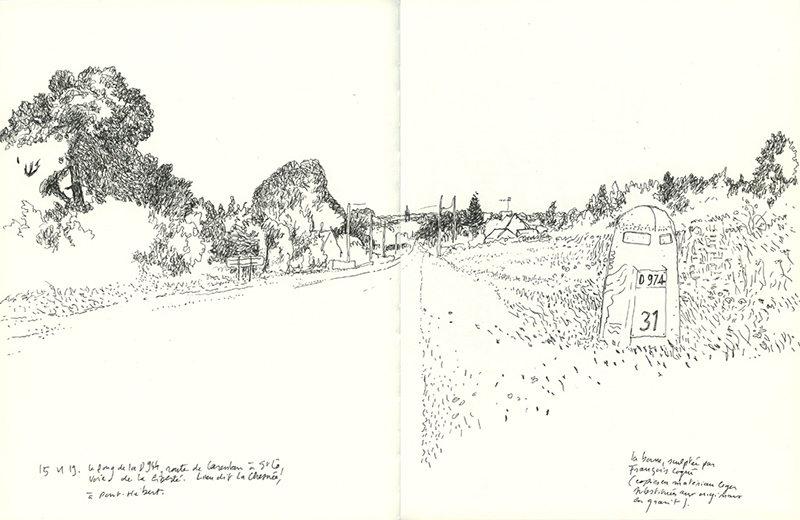

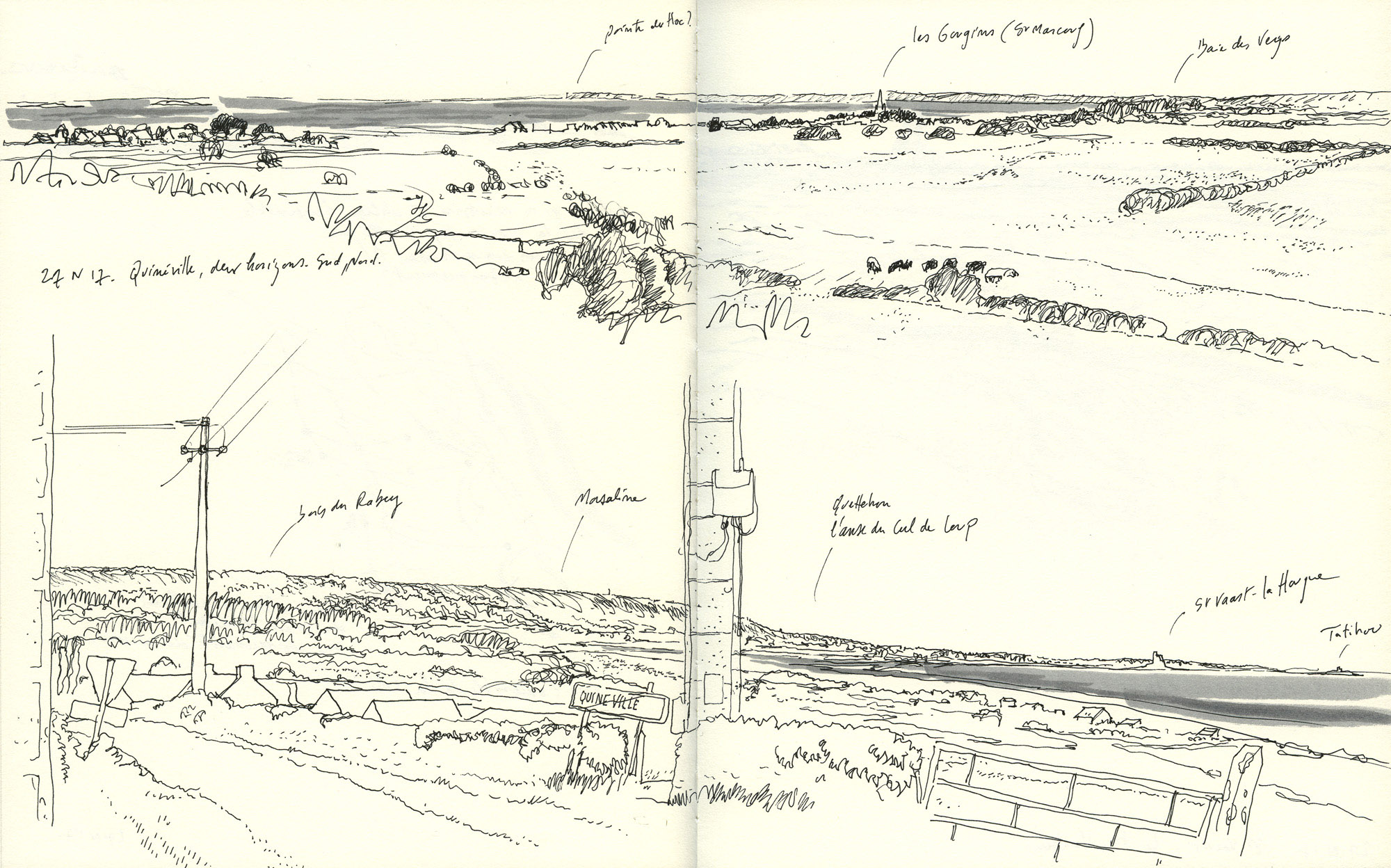

J’aime à ce titre les paysages du Cotentin, à l’arrière des sites du Débarquement. Les plages, les sites côtiers sont chargés de monuments très hétéroclites, dont l’accumulation ne sert pas toujours l’évocation de cet événement majeur, qui a mis fin à la guerre en Europe. Dans l’arrière-pays en revanche, les fermes reconstruites, par exemple, ne sont jamais signalées comme lieux de commémoration, mais expriment la propagation des combats. Elles portent à la fois les signes de la modernité (larges ouvertures, accès fonctionnels, eau courante, etc.), mais leurs gabarits, leurs formes appartiennent encore à l’architecture vernaculaire. L’un des monuments les plus discrets, les plus efficaces et les plus à l’échelle du théâtre de la guerre, est constitué par ces bornes routières qui retracent l’offensive des troupes américaines de la troisième armée, qui parviennent à « percer », à travers le dense bocage normand, une voie pour la liberté. Elle a son point zéro à Utah Beach, et s’étend sur plus de mille kilomètres, jusqu’à Bastogne, en Belgique. C’est un sculpteur, François Cogné, qui a réalisé le prototype de ces bornes ornées d’une flamme, qui ponctuent ce monument « hodologique », c’est-à-dire en rapport avec la route.

Avec le Débarquement allié s’amorcent de multiples bouleversements qui affecteront les paysages européens. Les chars équipés de systèmes pour éventrer les haies annoncent déjà la mutation que constitueront les grands remembrements dans l’Ouest français durant les décennies suivantes. Les standards de l’habitat individuel préfabriqué s’imposent dès les premiers mois de l’après-guerre pour reloger la population. Bientôt des moyens financiers considérables vont suivre avec le Plan Marshall et engendrer des bouleversements techniques sans précédent, une accélération dont quelques rares observateurs (Marc Bloch) ressentaient déjà, dès le début de la guerre, qu’elle nous faisait entrer dans une nouvelle ère. John Brinckerhof Jackson, qui a suivi les armées américaines, a écrit des textes importants sur le paysage de la guerre, que l’on trouve dans De la nécessité des ruines et A la découverte du paysage vernaculaire.

Un documentaire, diffusé cette semaine sur la télévision publique, montre de nombreuses facettes de cette accélération, à partir des archives filmographiques de la reconstruction et de la planification d’après-guerre.

https://www.france.tv/documentaires/societe/2063803-de-gaulle-batisseur.html

Saison 2, épisode 7.

Dimanche 29 novembre 2020

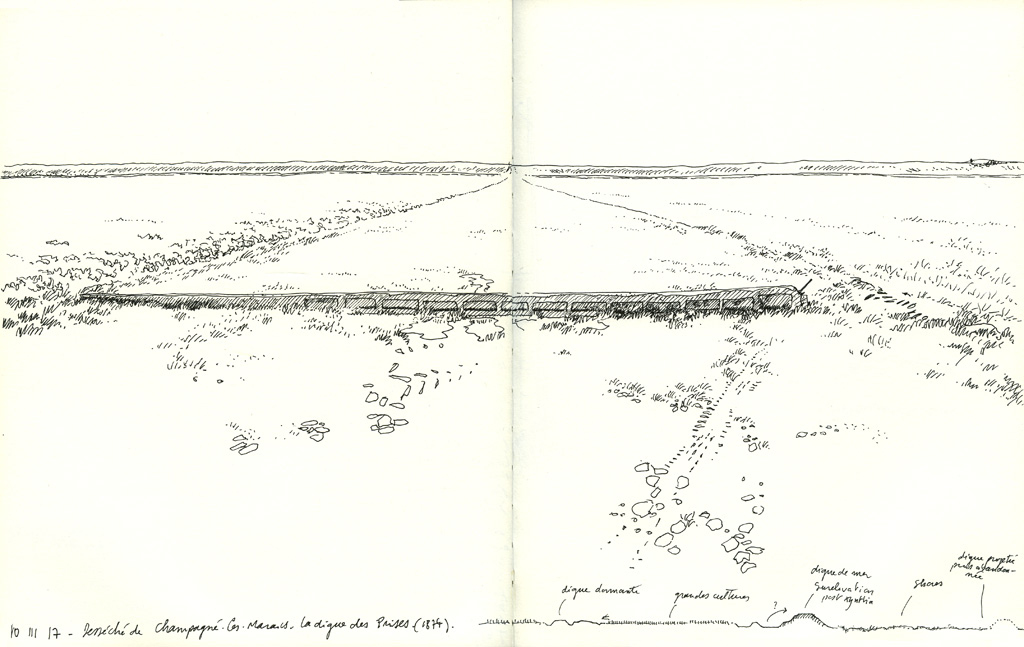

Digue des Prises, en baie de l’Aiguillon, à la sortie de l’hiver. Le dessin est réalisé de l’intérieur du polder, en regardant en direction de la digue de mer, principal ouvrage de séparation des eaux, rempart contre la mer. Cette dernière a percé, ici, les digues érigées au XIXe siècle, lors de la tempête Xynthia du 28 février 2010. L’ouvrage figuré au fond du dessin a été entièrement refondé et surélevé dans les mois qui ont suivi cet épisode violent et dramatique, dont la récurrence avait été refoulée des mémoires. Deux traits horizontaux, presque rien pour le dessinateur. Mais pour les aménageurs, ce sont des centaines de milliers de mètres cubes de terre remuée par les pelleteuses. Ce sont elles qui dessinent ici le paysage. Le paysagiste-fureteur rôde par-là, questionné sur ce qu’il peut dire d’un tel endroit. Paysage d’aplats, d’horizontales marquées, de plaques de grandes cultures, parfois magnifié par la lumière, parfois éteint et désolé. La digue soustrait l’horizon de la mer au visiteur et le lui restitue lorsqu’il s’élève sur sa crête. En baie de l’Aiguillon, c’est d’abord un horizon de schorres et de vase, parfois ponctué, pour qui sait les repérer, des vestiges de travaux d’endiguement entrepris dans les années d’après-guerre, puis abandonnés. A la fin des années 1950, les ingénieurs du Génie rural avaient été jusqu’à envisager la fermeture complète de la baie par une digue routière de cinq kilomètres de long, qui aurait créé un lac d’eau douce de 3000 ha, destiné à l’irrigation et à l’alimentation de stations touristiques. Projetaient-ils ici une réplique miniaturisée de ce que les Hollandais entreprenaient dans le cadre du plan Delta ? S’y exprimaient les principes du planisme triomphant, ceux d’un Philippe Lamour écrivant que l’homme ne faisait ici que suivre, pas à pas, le recul millénaire du Golfe du Poitou. Une géohistoire lui donne raison. Un regard d’écologue livre en revanche une toute autre interprétation du système de partage entre humains et non-humains qui s’établit sur ces rivages. La baie de l’Aiguillon est aujourd’hui classée en réserve naturelle nationale, qui jouxte ces grands polders dédiés à l’agriculture intensive. Les planistes n’auraient d’ailleurs pas renié cette vision dualiste, car elle servait bon gré mal gré leur politique d’équipement à marche forcée. Philippe Lamour, président de la Commission nationale d’aménagement du territoire, qui soutenait les travaux du Génie rural dans ce qu’on appelait les « marais de l’Ouest », n’était-il pas à la fois le promoteur des grands travaux d’irrigation et d’équipement touristique du Languedoc, et l’inventeur du tourisme de nature dans le Queyras, fervent artisan de la Grande Traversée pédestre des Alpes ? Sommes-nous sortis, aujourd’hui de ce dualisme ? Lentement, très lentement peut-être des inflexions s’opèrent, çà et là. Des coups d’ongle. Il y a là des défis passionnants. Un horizon qui nous est accessible réside dans la reconnaissance, paradoxale, des marques laissées par le planisme dans les paysages. Car si la table rase était le moteur décisif de la planification, faut-il opérer, à son endroit, de la même manière ? La pensée paysagère opère, en revanche, par sélection de traces, révélation, réinterprétation, recombinaison d’usages et de fonctions sur des structures héritées. Ici comme ailleurs, ce chantier reste à conduire. Il est primordial dans des régions où les grandes opérations d’aménagement ont laissé des marques profondes, tant dans l’espace que dans les cerveaux humains, qui sont finalement autant de parcelles du vivant.

En lien, une très belle série d’images publiées dans le cadre du projet Life Baie de l’Aiguillon, sur le recul d’une digue.

Saison 2, épisode 8.

Mardi 8 décembre 2020

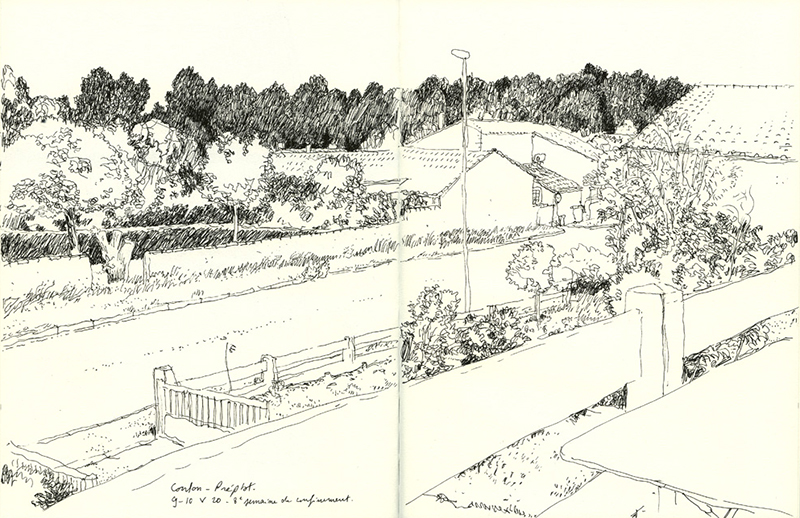

C’est l’un des tous derniers dessins de l’année 2019, mais il inaugure un nouveau carnet. En le tirant du sac et en feuilletant ses pages vierges, je me demande toujours où je serai, où j’en serai, face à ces rectangles blancs, ces cahiers cousus et tenus entre les plats. Quel sera le lieu, quelle sera l’heure, et quel sera le bonhomme ? Il ne faudrait jamais s’arrêter de dessiner. Il y a cependant une morte-saison, où les opportunités de sortie se font plus rares, au temps des journées courtes, des météos grincheuses. Il n’y a pas que le froid qui engourdit la main. L’alchimie qui unit en un même continuum le paysage regardé, l’œil, le cerveau et la main est subtile et vaporeuse. Après chaque période sans dessin il faut réinstaller les repères, les automatismes, retrouver la motricité spécifique qui permet de s’accorder aux formes perçues. Trouver le temps et l’éclaircie, s’extirper de l’acédie rampante, cette sorte d’hivernage de l’esprit.

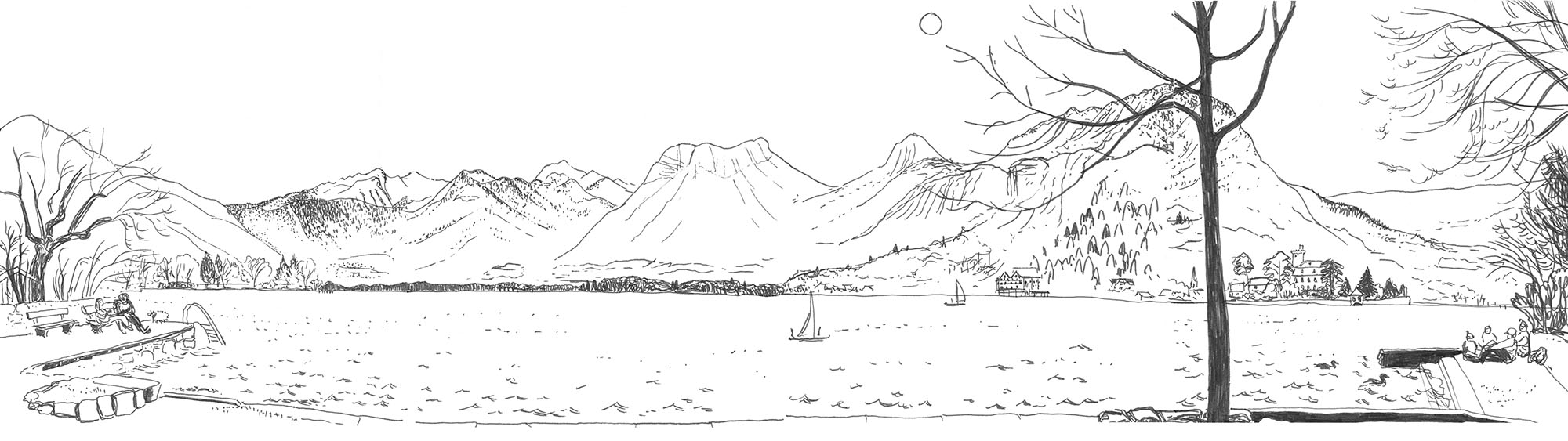

Ce mois de novembre 2019, après plusieurs journées de pluie, un bref répit semble s’être installé. Il a plu sans discontinuer sur les campagnes de l’Ouest, le Poitou. Les eaux ont ruisselé, les rivières se sont chargées et la crue a engagé son déplacement vers les marais de l’aval, trouvant enfin un champ d’expansion, un milieu d’accueil. Des premiers bras de décharge du fleuve s’épand une eau marronnasse, chargée de sédiments arrachés aux plaines de l’amont. Les marais du fond de la cuvette sont rapidement noyés, avant que le niveau augmente chaque jour vers l’aval. Impossible alors de distinguer l’onde, la crête de cette masse hydraulique, que les experts doivent bien avoir un mot pour désigner. Il faut surveiller chaque jour, chacun prend ses repères pour mesurer la progression de la crue. Elle fait événement car ces épisodes de submersion prolongée des prairies se sont fait plus rares ces dernières années. Chacun y va de sa propre interprétation : « avec les ouvrages, ils évacuent mieux » ; « là, c’est quand ils ouvrent les barrages, ils lâchent ». Il y a toujours un opérateur humain pour répondre au phénomène venu du ciel. Les termes vernaculaires reviennent aussi : l’évail est là, comme, dans le Cotentin, la blanchie. La crue réveille des souvenirs, enfin : « en 1982, il y avait un mètre cinquante au-dessus des clôtures », m’indique un visiteur, venu comme moi observer le phénomène au cœur des marais, là où quelques routes surnagent encore au-dessus de l’eau. Maintenant que la pluie et le vent se sont calmés, l’étendue liquide s’apaise et capture le ciel, inverse le paysage en soulignant la forme tourmentée des arbres têtards, la rectitude des troncs de peupliers. Ordre et désordre, régularité dans le domaine du sauvage, ou sauvagerie dans la régularité du paysage. Impossible de s’en sortir dans l’enchevêtrement des traits. La lumière baisse et le fond confus des masses arborées semble peu à peu absorber tout ce qui s’en détachait quelques instants auparavant. Pensée pour les amis éleveurs, qui l’autre jour évacuaient précipitamment les bêtes restées tardivement dans les prairies. Avec les étés secs, le prolongement de la saison de pâturage au marais est d’autant plus précieux. Si la crue arrive trop tôt, il faudra trouver des ressources fourragères complémentaires. C’est l’une des multiples composantes de l’équation maraîchine, qui n’a jamais de fin. C’est aussi sa beauté, ce qui en fait l’intérêt, avec la nécessité de toujours trouver des solutions face à l’incertitude.

Ces jours de crue sont aussi l’occasion pour de nombreux photographes ou vidéastes amateurs de s’exercer. Les drones rapportent des images saisissantes de ce milieu qui réaffirme sa fonction hydraulique. J’emprunte celles-ci à Ludovic Sarrazin, pour une chaîne d’informations locales.

Saison 2, épisode 9.

Mardi 15 décembre 2020

Reprise du travail d’enquête sur les digues, après de longues semaines passées face à un écran, dans un temps qui ne cesse de se distendre, sans réel point de fuite. Retour vers les horizons des marais desséchés, bornés par les digues que nous étudions depuis deux ans (dans le cadre du projet de recherche ANR DIGUES). Heureux de les retrouver, même sous un ciel bas. Il va finir par pleuvoir à un moment ou à un autre. Dans ces marais hivernaux, le paysage est austère. Le « bri » est mis à nu. Cette terre alluvionnaire lourde et grasse, sans cesse remuée, ne semble connaître que deux saisons : celle de l’attente, et celle du maïs. Rares couleurs : quelques bandes restées enherbées près des fossés en eau (obligation réglementaire), phragmites orangées, rares herbacées passées au glyphosate. Mais ce matin, tout me semble préférable à l’univers du bureau, au face à face de l’écran.

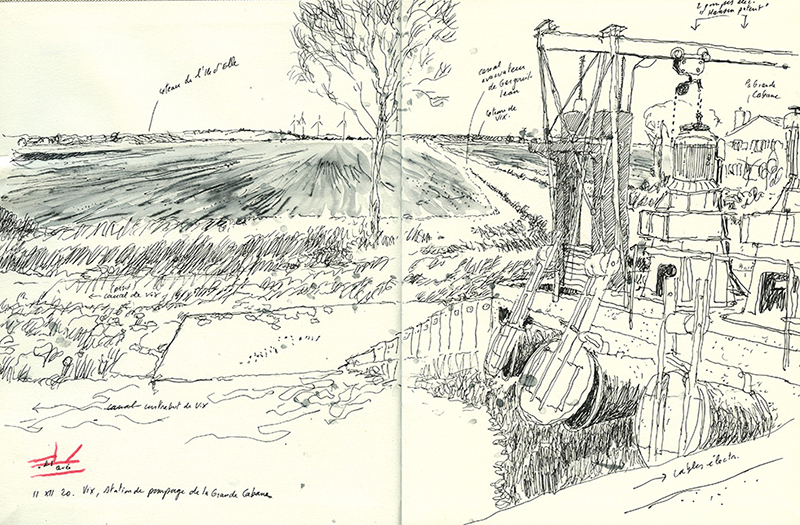

Je cherche un point précis dans ce marais. L’automne dernier, la succession d’épisodes pluvieux et de crues a permis de voir fonctionner les équipements hydrauliques dont dépendent les systèmes culturaux : canaux évacuateurs, réseaux de drains et pompes d’évacuation qui maintiennent, bon an mal an, ces terres au-dessus de la surface des eaux. La station de pompage est la porte aval du marais desséché, l’avant-dernière étape avant la mer. Il manquait à ma collection celle de la Grande cabane, construite par la Société des marais de Vix-Maillezais dans les années 1960 – années de modernisation, d’investissements importants du Génie rural dans ce secteur des « Marais de l’Ouest » (voir épisode 7). Une cabane, ici, n’est pas une construction précaire ou artisanale : c’est une ferme installée sur les terres nouvellement gagnées. Leurs origines sont ici communes aux dessèchements du XVIIe siècle. Histoire tourmentée, faite d’échecs techniques et financiers, mais aussi d’une formidable abnégation pour sans cesse recreuser les fossés, remonter les digues (elles portent ici le nom de levées, comme au bord de la Loire ou du Mississippi), faire perdurer cette structure tout à la fois hydraulique, agricole et paysagère.

La station de pompage est accessible par la levée. Une ligne électrique borde le chemin de la couronne, alimentant un petit poste de transformation. Le barrage est établi à l’articulation du canal de ceinture et du canal évacuateur. Deux électropompes sont à l’air libre, au-dessus du caisson d’aspiration. Une troisième a peut-être été démontée. Quel débit assurent-elles en fonctionnement ? Peut-être mille litres à la seconde par engin. Elles sont surmontées d’un palan coulissant sur rails, permettant leur entretien. Une vanne classique prolonge le dispositif. Les niveaux de précipitations de ces derniers jours ne sont pas comparables à ceux de l’an dernier, et seule la vanne assure l’évacuation de l’eau. D’ici quelques jours peut-être, s’il continue de pleuvoir, les agents du syndicat viendront enclencher l’aspiration. Des pompes de drainage fonctionnent déjà de l’autre côté de la levée, soutirant l’eau de la terre. La machine prend le relai du sol, s’hybride avec l’espace plan du champ. Cet équipement de pompage relègue-t-il la digue à un rôle second face à la crue ? On pourrait le croire car le marais, hors des levées, est lui-même partiellement drainé. Des micro-endiguements s’immiscent même çà et là, laissant penser que les crues sont surmontables. Or il n’en est rien. Les digues demeurent des objets paradoxaux. Discrètes et presque effacées, elles maintiennent une partition de l’espace installée quatre siècles plus tôt. Mais que l’eau vienne à monter sur leurs flancs, et elles seront de nouveau au centre de toutes les attentions. Notre enquête a encore à se prolonger, car rien n’est dit sur leur avenir.

Quant à cette petite chronique, elle trouve son point d’aboutissement avec ce retour au travail de terrain. Elle n’avait d’autre objectif que de tenter de transmettre ce gout de l’expérience directe des choses et du monde, dans un moment où tout semble comprimé, cloisonné et contraint. Cet esprit est très partagé chez les paysagistes. Nombreux sont ceux qui aspirent à prendre le temps, pour entrer lentement dans les sites, s’y installer, les décrire et les penser avec les moyens du bord. Solution low tech, le carnet de dessin est l’un de ces outils, mais il n’est pas le seul. Que d’autres prennent le relai à présent pour témoigner de l’importance de penser le monde dans la proximité directe des lieux et des êtres.

Un dernier lien ? Il n’a pas grand-chose à voir avec l’univers du carnet de dessin, mais reste collé à celui de la digue. Il s’agit de l’énorme travail qu’un groupe d’experts internationaux a conduit sur ce sujet pour produire un guide complet de conception et de gestion des ouvrages. Le CEREMA l’a traduit et rendu accessible, gratuitement pour la version téléchargeable : une œuvre plus qu’utile.

https://www.cerema.fr/fr/actualites/parution-du-guide-international-digues-2019

Merci à Ana Teodorescu, Céline Lesage et Zoé Bouvet, au service communication de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles d’avoir assuré, pendant ces deux périodes d’isolement contraint, la mise en ligne de cette chronique. Merci à l’équipe d’Openfield d’avoir accepté d’en conserver une trace moins évanescente que celle des réseaux sociaux.