« Les modernes ont la particularité de comprendre le temps qui passe comme s’il abolissait réellement le passé derrière lui ».

Bruno Latour, Nous n’avons jamais été moderne, 1991.

« Le temps du projet de paysage est constitué de trois parties : il est atavique, même nostalgique, produisant des lieux où les plaisirs perdus de nos différents édens culturels sont retrouvables et “dessinables” ; […]. Deuxièmement, il doit être opportun, car ces sites renvoient à nos principaux intérêts et sont destinés pour notre usage quotidien. Mais ils sont – en troisième place – toujours dessinés pour un futur qui ne peut être connu. Le futur ne peut être imaginé que par extrapolation, par prédiction, à partir de notre expérience du passé. Et c’est là encore où l’historien joue son rôle et pourquoi l’avenir de l’architecte paysagiste ne peut réussir que par la plus grande attention créatrice à son passé. »

John Dixon Hunt, Les temps de l’histoire et l’invention du lieu, 2003.

Le temps du paysagiste.

Le paysagiste et le discours historique.

Le paysagiste regarde un paysage comme un « objet hybride »1, un enchevêtrement singulier de strates de natures variées. Par le profond respect qu’il porte à l’originalité d’un site, ce dernier n’appréhende pas son avenir comme une transformation radicale, mais plutôt comme une « présence continuée » au sein duquel il tâchera de tisser de nouveaux usages. À ce propos, Bernard Lassus parle du projet de paysage comme une « inflexion du processus de l’évolution ordinaire des lieux »2. De ce point de vue, le paysagiste rompt avec l’attitude de l’aménageur moderne qui consiste (je caricature) à poser quelque chose quelque part, sans que ce quelque chose (un immeuble, un quartier, un projet…) n’ait un lien quelconque avec ce quelque part. Attentif au contexte historique, le paysagiste participe ainsi à « continuer de façon inédite les œuvres du passé »3 plutôt qu’à en faire table rase.

Cette tendance à privilégier la « continuité »4 plutôt que le « changement » est généralement mal comprise par les commanditaires du projet. Bien souvent, le diagnostic historique présenté aux décideurs se résume à quelques cartes postales jaunies et à une série de cartes anciennes difficilement lisibles. Pourtant agréable, invitant au sourire nostalgique, ce moment débouche rarement sur des pistes de projet solides. Il arrive même que cette approche se révèle contre-productive. Le paysagiste étant toujours suspecté de passéisme et, paradoxalement, d’utopisme, les sourires des commanditaires et d’autres corps de métier, VRD en première ligne, peuvent vite tendre à la moquerie. Étape obligée de la présentation du diagnostic et des enjeux du projet, l’analyse historique est ainsi bien souvent vite évacuée.

Si l’histoire est rarement à la base du projet de paysage, cela tient en partie au fait que les commanditaires évoluent dans une temporalité qui leur est propre. Moderne, soumise à des contraintes économiques et électorales, cette temporalité envisage volontiers le projet comme une « brisure dans le passage régulier du temps »5, plutôt que comme l’actualisation de structures ou d’usages anciens. Néanmoins, si le paysagiste peine à faire valoir ses arguments historiques, c’est aussi que, bien souvent, il n’en maîtrise pas tous les mécanismes. S’il n’est pas historien et n’a pas vocation à l’être, rien ne lui interdit pourtant de se perfectionner à certaines techniques des sciences historiques, à condition bien sûr que cette démarche soit utile à l’élaboration et à l’argumentation de son projet. Une des plus importantes de ces techniques est la maîtrise de son discours. La production d’un récit cohérent et efficace, d’une intrigue, est en effet au cœur de la démarche de l’historien6. Or, comme le souligne John Dixon Hunt, les architectes paysagistes « tendent à produire une lecture objective de leur site, et affirment qu’ils en connaissent ainsi les différents aspects, humain et physique ». À la fois trop vagues et trop objectives, ces histoires sont souvent sans influence directe sur la conception même du projet. Pour être productive, l’histoire d’un site doit au contraire prendre le risque de se montrer critique et subjective, déjà focalisée sur le projet. Ainsi le paysagiste n’a-t-il pas pour mission de retracer l’intégralité du passé d’un site ou d’un territoire. Il doit apprendre, au cœur du paysage, à identifier, manipuler et éclairer les traces, les signes, les éclats du passé qu’il jugera utile de voir perdurer ou évoluer.

La trace historique comme intuition de projet.

Si tous les projets de paysage n’ont pas vocation à être ouvertement historiques ou patrimoniaux, la lecture historique d’un site a toujours quelque chose à révéler sur sa mutation à venir. Contraint par un délai de conception très court, le paysagiste doit appréhender l’histoire de son site, non comme une accumulation de données, mais plutôt comme une manière de l’arpenter efficacement. En prêtant une « attention créatrice à son passé », attitude que John Dixon Hunt nomme « imagination historique », il abordera alors chacune des traces historiques qu’il découvrira comme le support d’intuitions et de structures de projet. Tendue à la fois vers le passé et vers l’avenir, cette lecture particulière des lieux doit devenir, pour lui, une sorte de réflexe conceptuel, une manière parmi d’autres d’interpréter le paysage.

Exigeante, cette démarche s’articule naturellement sur deux temps qui s’entremêlent et s’enrichissent l’un l’autre : le temps de la collecte d’informations et celui de l’arpentage du site. Chilpéric de Boiscuillé, architecte et fondateur de l’école du paysage de Blois, nous enseigna un jour que tout bon projet devait « commencer sous la couette », c’est-à-dire par une bonne dose de lecture. Extrêmement réduit, le temps offert à cette lecture oblige le concepteur à se montrer terriblement efficace. Pour cela, sa recherche historique doit avant tout s’orienter vers la visite du site. Plus que des données brutes, les cartes historiques, photographies anciennes et dispositifs patrimoniaux doivent être lus comme un fourmillement d’indices. Ces indices, que le paysagiste hiérarchisera grâce à son intuition et son expérience, participent à « l’analyse inventive » qui, pour Bernard Lassus, « aide à l’émergence des strates de l’activité humaine c’est-à-dire de la profondeur des lieux », et permettent de « dépasser l’ignorance première, en vue d’approcher le site dans sa singularité, son histoire, ses potentialités ». Ces indices anticipent l’arpentage du site. Ils permettront au concepteur de s’y perdre efficacement et d’engager ainsi une conception qu’il poursuivra en atelier. Plus qu’une connaissance, l’histoire se révèle ici comme un outil créatif.

Cette démarche nécessite de prendre en compte, en amont, les diverses échelles spatiales sur lesquelles pourra reposer le projet. Elle demande également, afin de ne pas se voir submerger par un flot d’informations trop important, une connaissance des diverses « échelles temporelles » à l’œuvre dans l’évolution des lieux. Bien que rarement vulgarisés et souvent difficiles d’accès, les travaux universitaires sur l’histoire du paysage en question, s’il en existe, peuvent se révéler très utiles pour cerner les mécanismes d’articulation entre les diverses temporalités inhérentes au site (permanences, ruptures, évolutions). Ils offrent également au paysagiste la possibilité de faire un inventaire des usages des lieux, de la diversité des espaces « possibles », sur lesquels son projet pourra, s’il le juge pertinent, s’appuyer.

Bien cernée, l’histoire des lieux lui permettra ainsi non seulement de mieux structurer son projet, mais également de construire son argumentation sur une histoire pertinente et convaincante. Non pas une histoire totale et objective de son site, mais une prise de parti, une histoire concrète, subjective et orientée, au service de son projet.

Histoire, lieux et hydrographie.

Du paysage aux lieux.

Quelle que soit sa taille, l’espace d’un site de projet n’est jamais homogène. « C’est de lieux, de liens de lieux et de lieux de lieux que l’espace est fait », nous précise Roger Brunet7. Les lieux sont des singularités, des condensations de l’espace sur lesquelles repose l’identité d’un territoire. La mise en lumière des lieux est une démarche essentielle du processus créatif du paysagiste. Ils seront les points d’ancrage sur lesquels reposera le projet. Bien souvent, le lieu est un concentré d’histoire. Ainsi « la “recherche du lieu” n’est pas purement et uniquement un problème d’espace. L’ensemble temps et espace, une fois compris, forme le lieu. »8

Afin de révéler les lieux les plus singuliers du paysage, le concepteur doit faire dialoguer, dans une démarche à la fois sensible et scientifique, les différentes disciplines qui permettent d’en cerner la complexité. Une des méthodes possibles, qui me semble pertinente pour l’avoir régulièrement pratiquée, est de procéder à un croisement systématique des données historiques et hydrographiques. Bien qu’il ait pu subir ruptures et évolutions, le fil de l’eau est instinctivement appréhendé par le paysagiste comme une permanence sur laquelle appuyer la structure de son projet. Au sein de ce réseau hydrographique, le lieu est bien souvent l’endroit précis où l’eau et l’histoire se touchent (une source et la naissance d’un village, une rivière et l’implantation d’un moulin, un pont et le développement d’une ville…). Complémentaires, histoire et hydrographie permettent ainsi d’articuler les différentes échelles spatiales d’un paysage (territoire, site, lieux), et d’entretenir une continuité logique entre ses usages passés et ses aspirations futures.

Exemples en plaine orientale corse et dans la vallée de la Durance, au sud d’Avignon.

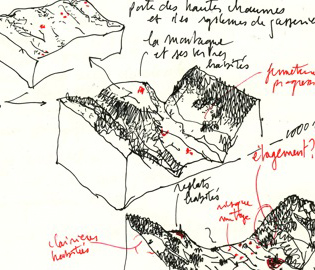

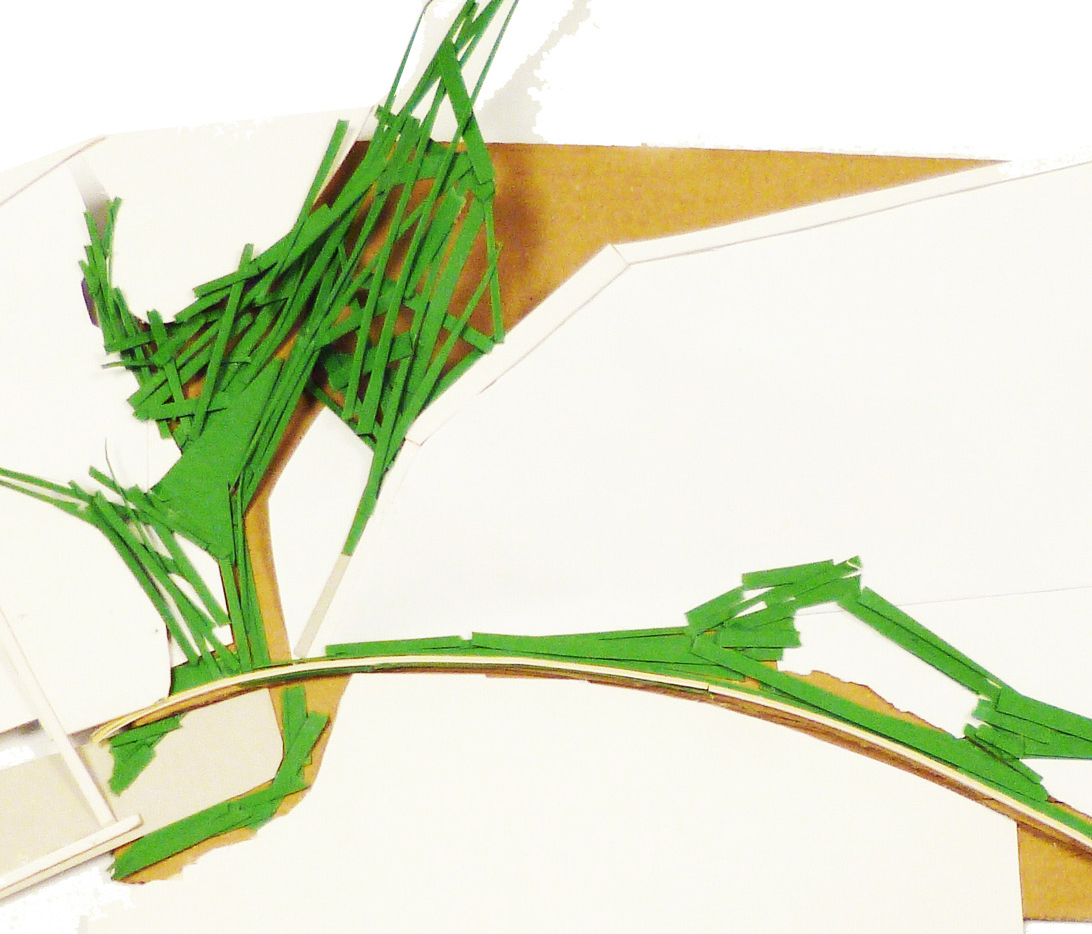

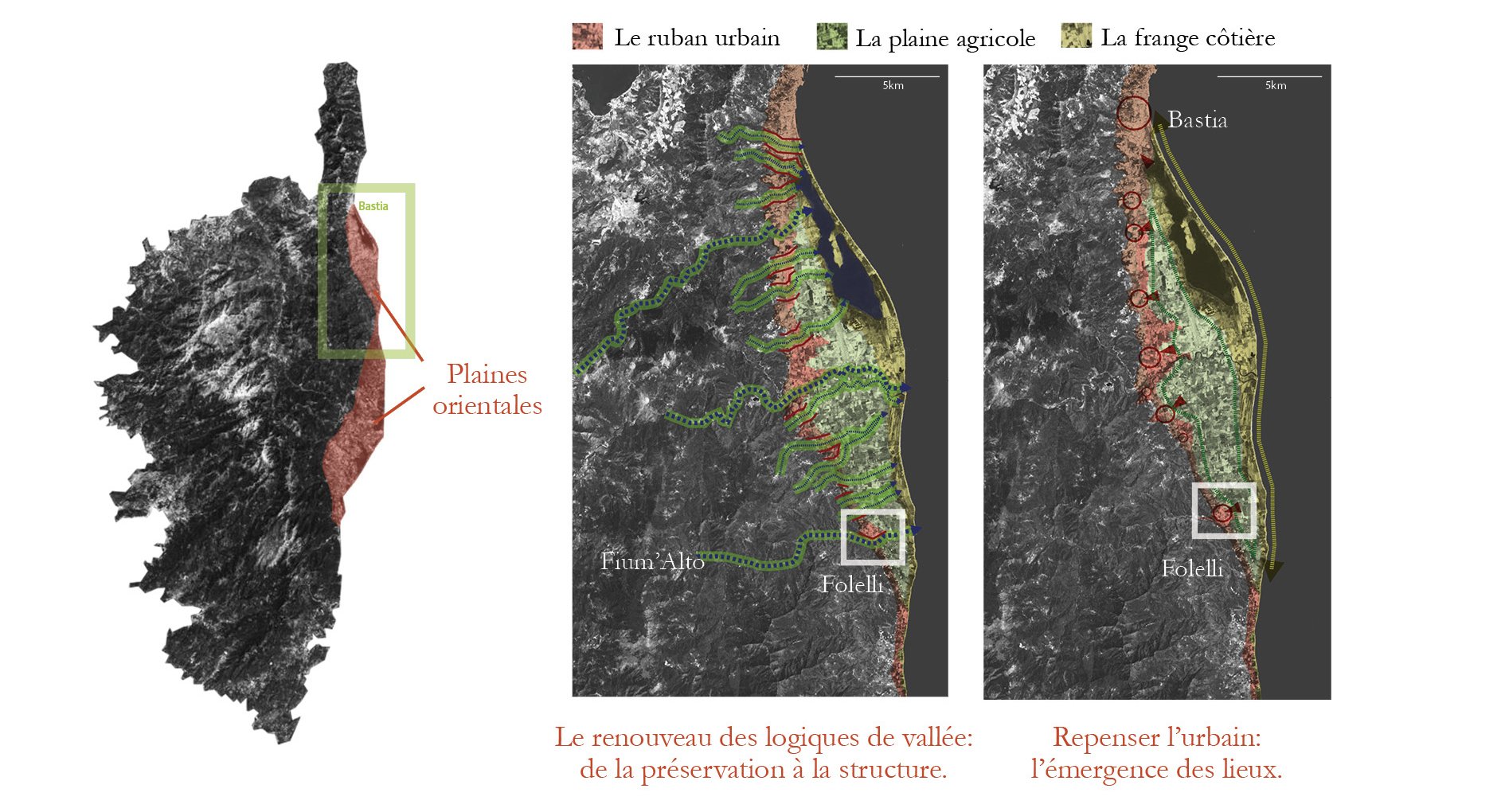

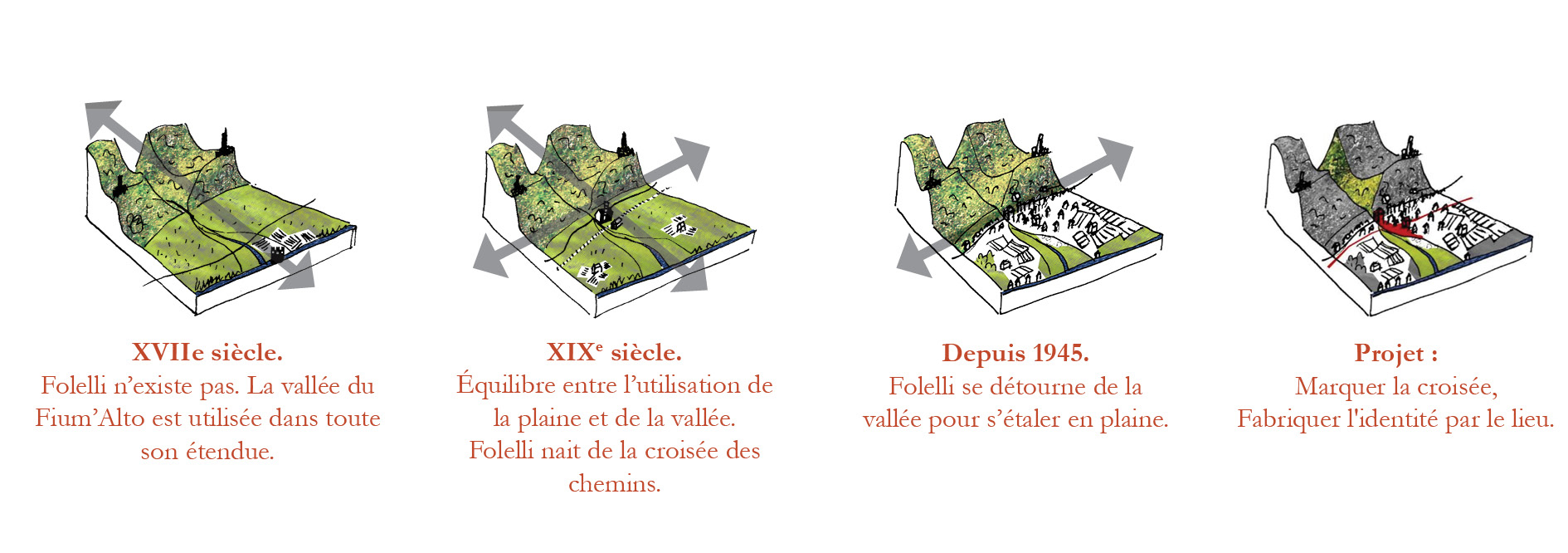

J’ai personnellement commencé à théoriser et pratiquer cette méthode lors de mon Travail de Fin d’Études intitulé Folelli, un lieu à la croisée de la plaine et du Fium’ Alto (2011). Parcourant, à la recherche d’un site de projet, la vallée encaissée du Fium’Alto, en Haute-Corse, mon attention fut d’abord retenue par un chapelet de petits bâtiments désaffectés, situés çà et là en bordure du fleuve. Plus en aval, à l’endroit où les monts laissent place à la plaine orientale, je découvrais alors une ruine industrielle plus imposante, autour de laquelle s’étalait une urbanisation moderne et anarchique. Après enquête, j’appris que ce bâtiment se révélait être une ancienne usine de tanin, stratégiquement située à la croisée de la vallée, (d’où l’on extrayait les écorces de chênes et de châtaigniers), et de l’ancienne ligne de chemin de fer de la plaine orientale (pour exportation de l’acide gallique vers Bastia, puis vers le continent).

Construite à la fin du XIXe siècle, l’usine fut à l’origine de la naissance du village de Folelli. Elle marqua, en Casinca, une étape décisive dans le processus d’abandon progressif des villages perchés traditionnels pour un habitat en plaine. La majeure partie de cette urbanisation s’étant poursuivie durant la seconde moitié du XXe siècle, le village de Folelli se trouvait, en 2010, sans véritable identité, dilué dans le ruban urbain continu qui, depuis Bastia, accompagne la route nationale. Apprenant que la mairie avait pour projet de réhabiliter cette usine en médiathèque, je décidai de saisir cette superbe occasion pour fonder, en partie, mon projet sur ce lieu. J’envisageai ainsi de faire de cette « acupuncture urbaine »9 le geste premier d’un projet de paysage plus global, visant à réconcilier le village avec son site et son histoire, à la croisée de la plaine et du fleuve. En me basant sur des travaux universitaires10, je pus faire de l’histoire et du réseau hydrographique de la plaine orientale les deux bases conceptuelles de mon projet. Articulant l’échelle de la plaine à celle du village, c’est par la réactualisation de lieux de mémoire, telle l’usine de tanin de Folelli, que je proposai d’envisager la refonte d’une urbanisation moderne dénuée d’identité.

La conception de l’Ecoquartier Joly-Jean, au sud d’Avignon, illustre également comment l’entremêlement de l’analyse historique et hydrographique peut se révéler fertile. Actuellement en cours d’exécution, ce projet fut dirigé par Cédric Geeraert et Laure de Buzon, respectivement en charge des pôles urbanisme et paysage de l’agence Tangram Architectes, à Marseille. Si je n’ai personnellement pas pris part à sa conception initiale, j’ai eu la chance de participer à une partie de son dessin et suivi d’exécution.

Situé entre la Durance et le sud d’Avignon, le site « recouvre une surface d’environ 42 hectares majoritairement de friches et terres agricoles au sein d’un tissu déjà partiellement urbanisé »11. Ayant pour ambition de renouer un lien entre l’urbanisme moderne du sud de la ville (grands ensembles, pavillons) et la vallée agricole, ce projet « s’insère humblement dans son territoire, mais révèle avec force et conviction la valeur de son terroir » La première originalité de ce nouveau quartier, que traversera un parc, est de s’intégrer très finement à la structure parcellaire historique. Il fut en effet pensé comme « une opportunité unique de révéler et valoriser ce patrimoine agricole ancien, d’inscrire respectueusement l’ensemble du projet dans la trame parcellaire agricole si typique de l’histoire de ce territoire, s’ancrer dans la trame des haies brise-vent existantes et révélées ». Aujourd’hui en déprise, cette structure parcellaire trouve ainsi un usage renouvelé. Les haies de cyprès, caractéristiques de la vallée du Rhône, furent envisagées comme un « patrimoine végétal ». Non pas un patrimoine figé ou muséifié, mais un patrimoine mis au service de nouveaux usages. Également liée à la singularité parcellaire du site, la seconde originalité de ce projet réside dans la réutilisation et la mise en valeur de son ancien système d’irrigation. Captant en amont une partie des eaux de la Durance, le Canal Puy, dont l’origine agricole et industrielle remonte au début du XIXe siècle, est aujourd’hui réemployé pour l’arrosage d’une partie des espaces communs du quartier. Ainsi « l’arrosage se montre : un réseau de canaux gravitaires branché au Canal Puy arrose vergers et potagers. L’eau devient ludique : des jeux d’eaux s’installent installés au cœur du parc, pour créer un appel, diversifier les usages et rafraîchir. »

Histoire, projet de paysage et urbanisme moderne.

Une double histoire à révéler.

Pour les modernes les plus radicaux, parmi lesquels Robespierre et Le Corbusier sont couramment cités comme chefs de file officieux, inventer ou innover consiste à rompre avec le passé. Inséparable de la pensée urbanistique dominant les deux premiers tiers du XXe siècle, cette approche a enfanté, entre des centres-villes aujourd’hui muséifiés et des terroirs agricoles remembrés, une constellation de lieux « imaginés hors géographies ». Si on peut étendre la notion d’urbanisme moderne à la plupart des zones pavillonnaires et commerciales, je traiterai ici avant tout du cas des grands ensembles. « Résultat d’une planification urbaine in abstracto, hors sol et hors les murs de la ville et de ses aménités »12, ouvertement conçue pour faire table rase de l’histoire et de la géographie, cette forme urbaine cristallise nombres de problématiques liées à notre rapport au passé. Fruits d’une pensée utopique et anhistorique, les grands ensembles sont paradoxalement doublement chargés d’histoire. La première couche historique est à chercher dans la forme du site tel qu’il était avant qu’un geste architectural trop brutal ne vienne en gommer la structure et l’identité. La seconde réside dans les bâtiments eux-mêmes. Les grands ensembles sont d’une puissance historique inouïe. Construits il y a moins d’un siècle, ils recèlent des formes architecturales et spatiales qui nous semblent plus étrangères et lointaines que d’autres formes plus anciennes, comme les boulevards haussmanniens ou les villages médiévaux. Ainsi je ne partagerai pas l’avis de Bernard Lassus considérant les grands ensembles comme sans histoire et sans monuments anciens, ni celui de Françoise Choay qui, en 1995, se disait globalement favorable à leurs démolitions13. L’histoire est là : dessous, autour, au cœur des édifices eux-mêmes, réhabilitables pour une grande partie d’entre eux. Si la démolition reste un outil pertinent dans certains cas (vétusté extrême, problème de structure, action ponctuelle nécessaire au désenclavement), la démolition systématique est, à mon sens, intellectuellement intenable. Comment retisser le lien entre un site, son histoire et son identité si nous en effondrons les bâtiments existants ? En pensant rompre radicalement avec la modernité, la démolition systématique des barres d’immeubles en perpétue toute la logique radicale. Elle révèle une véritable « incapacité à écrire la ville pacifiquement et par “ajout” comme cela a toujours été fait »14.

Très peu denses, les grands ensembles offrent aux urbanistes et aux architectes des « vides » à penser et à investir15. Leur démarche consiste à réconcilier au mieux la trame urbaine alentour et l’espace si singulier du grand ensemble. Devant prendre part à ce programme dès en amont, les paysagistes ont un rôle important à jouer dans cette réconciliation. Ne prenant pas la ville elle-même, mais le « socle géographique »16 comme matériau premier de leurs projets, ils sont, je pense, les plus aptes à faire ressurgir, en la réactualisant sinon en l’évoquant, l’identité originelle du lieu. Face à ces mastodontes, le paysagiste doit penser à long terme, voir à très long terme. À dire vrai, « les grands ensembles sont majoritairement installés sur des sites d’exception, en lisière de bois à Limoge ou à Nancy, ou en promontoire sur un fleuve à Mantes-la-Jolie ou à Grand-Quevilly. Leur forme urbaine plutôt introvertie s’ouvrira pour jouir de ces atouts géographiques »17. Dans 50, 100 ans, quand les sujets d’un nouvel alignement où d’une ripisylve ressuscitée auront déployé toute leur majesté, alors ces sites offriront peut-être à nos enfants une échelle plus humaine, par-delà ville classique et ville moderne.

Renouvellement urbain, réhabilitation et résidentialisation.

Un bon exemple d’opération de ce type est le renouvellement du quartier Teisseire, à Grenoble (1998 – 2010). Dirigé par Philippe Panerai, ce projet montre comment deux logiques urbaines peuvent s’interpénétrer, créant « de la complexité en quantité nécessaire pour que la vie sociale et diverse s’y accroche enfin »18. Il illustre également comment l’association du paysagiste et de l’urbaniste peut participer à l’émergence d’une identité renouvelée.

En 2014, j’ai eu la chance d’exercer au sein de l’Agence RVA, dirigée par Philippe Vignaud et Dominique Renaud. Regroupant architectes, urbanistes et paysagistes, cette agence s’est, depuis plus de 20 ans, spécialisée dans la réhabilitation et la résidentialisation de quartiers modernes de la région parisienne. Partisane de la « reconquête positive » de l’histoire et de la géographie, elle oppose la notion de « rénovation urbaine », dont l’outil principal est la démolition qu’elle considère comme un désastre économique, écologique et humain, à celle de « renouvellement urbain », qu’elle refuse de voir réduite à « un bricolage méthodologique aux relents passéistes ». Ayant participé au suivi d’exécution de plusieurs projets, j’ai pu appréhender comment la mémoire d’un site pouvait ressurgir par la prise en compte de son contexte et de son histoire.

Un premier exemple significatif est la réhabilitation et la résidentialisation du quartier des Bleuets, à Créteil. Ce quartier, qui date de 1962 est « l’œuvre majeure de Paul Bossard, architecte moderne qui exprima à Créteil au sein d’un tissu pavillonnaire de la manière la plus lisible “le brutalisme à la française”. Ce qui signifie l’emploi simple de matériaux brut, sans artifice. »19

Ici, la démolition d’un des onze bâtiments fut décidée, laissant place à des espaces publics. En complément à la réhabilitation des bâtiments, la refonte du « parc » qui les accueille fut pensée sur une nouvelle division foncière en trois unités résidentielles, « dans le respect de la liberté du grand ensemble ainsi que de ses qualités spécifiques de fluidité ». En effet, « une des grandes qualités de cet ensemble d’exception […], consiste en son implantation simple dans la géographie locale, dans le sens de la pente ». C’est donc avant tout un travail délicat sur la topographie historique dont il fut question, aboutissant à une hiérarchisation entre des cheminements publics traversant le quartier (axes majeurs) et des cheminements secondaires liés aux résidences (circulation piétonne sécurisée). Associé à une nouvelle gamme végétale, ce subtil travail sur les parcours et le nivellement permit d’améliorer l’ancrage des bâtiments dans leur site, ainsi que le dialogue du quartier avec son contexte urbain.

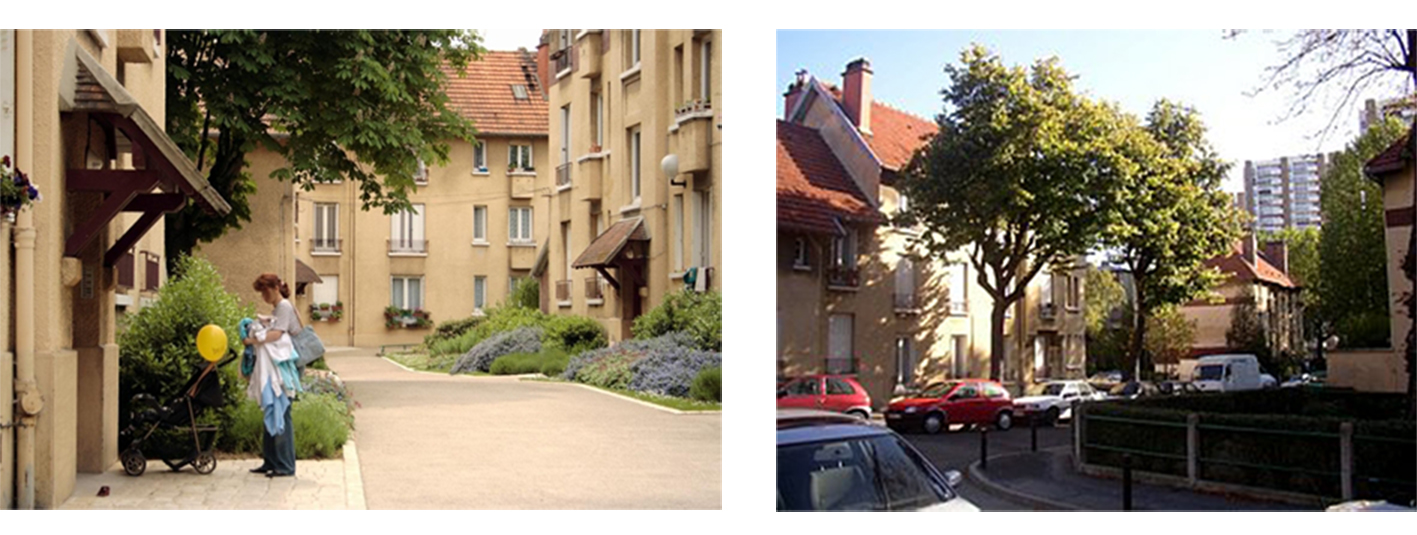

Un second et dernier exemple marquant est la résidentialisation du quartier des Sentes, aux Lilas. Situé aux portes de Paris, ce « grand ensemble conventionnel »20 a la particularité d’avoir été « construit sur le site d’une ancienne cité-jardin21, environné de pavillons ».

Outre la redéfinition simple et précise des espaces publics (déplacements piétons, mail commercial, anticipation de l’arrivée du métro) et la création d’espaces résidentiels de proximité (accès, stationnements, squares résidentiels), c’est la mémoire de l’ancienne cité jardin qui fut le soubassement du projet. Cette dernière put être évoquée par le choix d’un mobilier et d’une palette végétale renouvelée, ainsi que par la conservation et la mise en valeur de la végétation existante. Ainsi la réécriture du paysage participa « à redonner aux Sentes une digne place dans la ville et à refonder la notion de résidence dans ce grand ensemble, devenu urbain. »

1.J’utilise cette expression au sens que lui donne Bruno Latour, à savoir un objet entremêlant, sans que l’on puisse absolument les dissocier, des composantes naturelles et culturelles.

2.Bernard Lassus, 2003, « L’inflexus ou l’inflexion du processus de l’évolution ordinaire des lieux », dans Les temps du paysage, Presses de l’Université de Montréal, p. 51-61.

3.Françoise Choay, 2006 (1996), « Enseignement et patrimoine : un enjeu de société », dans Pour une anthropologie de l’espace, Seuil, p. 314.

4.Gérald Domon et Philippe Poullaouec-Gonidec, 2003, « L’intégration du temps à la gestion et à la mise en valeur des paysages », dans Les temps du paysage, Presses de l’Université de Montréal, p. 143-169, §8.

5.Bruno Latour, 1991, Nous n’avons jamais été moderne, La Découverte, p. 16.

6.Antoine Prost, 1996, Douze leçons sur l’histoire, Seuil ; Paul Veyne, 1971, Comment on écrit l’histoire, Seuil.

7.Roger Brunet, 2009, « Lieu », dans Les mots de la géographie : dictionnaire critique, Documentation française.

8.John Dixon Hunt, 2003, « Les temps de l’histoire et l’invention du lieu », dans Les temps du paysage, Presses de l’Université de Montréal, p. 37-49.

9.Jaime Lerner, 2007, Acupuncture urbaine, L’Harmattan.

10.Marie-Antoinette Maupertuis et Vannina Marchi van Cauwelaert, dont j’utilisais les travaux sans les connaitre personnellement, sont aujourd’hui mes co-directrices de thèse à l’Université de Corse.

11.Source des textes entre guillemets de ce paragraphe : Tangram Architectes.

12.Philippe Vignaud, 2012, Une autre ville est possible, Non Lieu, p. 36, 40.

13.Françoise Choay, 2006, « De la démolition », dans Pour une anthropologie de l’espace, Seuil, p. 11-30.

14.Philippe Vignaud, op. cit., p. 56.

15.Angelo Bertoni, 2018, « Les vides dans la ville contemporaine : lieux de pratiques sociales, espaces de projet », dans Raconter, lire et imaginer la ville contemporaine, Leo Oslchki, p. 229-240.

16.Hervé Davodeau, 2008, « Le ‘‘socle’’, matériaux du projet de paysage », dans Projet de paysage.

17.Philippe Vignaud, op. cit., p. 96.

18.Philippe Vignaud, op. cit., p. 36.

19.Source des textes entre guillemets de ce paragraphe : RVA.

20.Source des textes entre guillemets de ce paragraphe : RVA.

21.Il s’agit de la Cité-jardin Joseph Dépinay, dessinée par Paul Pelletier et Arthur-Pierre Teisseire en 1930-1931.