La suite, c’était reprendre la route, continuer vers l’est, se rapprocher chaque jour un peu plus du grand lac Michigan. Les grands lacs, les atteindre enfin, depuis le temps qu’il les regardait avec envie sur la carte. Mais il ne toucherait pas ce jour même au rivage, car il s’arrêterait à quelques kilomètres de l’eau, dans la banlieue Ouest de Milwaukee, où il atteindrait bientôt New Berlin. A quoi pouvait-elle ressembler la ville qui viendrait en écho à l’énorme ville allemande, à ce monument d’histoire, de tragédie, ce paquet d’émotions, de douleurs, de regrets et de folles envies qu’était Berlin.

Il n’avait aucune image en tête de New Berlin mais il avait pris le temps la veille, de rassembler quelques informations concernant la ville qu’il s’apprêtait à découvrir. Parmi les choses qu’il avait pu lire, il avait apprit que New Berlin s’appelait ainsi depuis 1840 et qu’il ne s’agissait pas de son premier nom. Son premier nom avait été Muskego, le second, énigmatique, était The Town of Mentor. Il trouvait que Muskego était un beau nom. Cela signifiait en langue Potowami « poissons du soleil ». Milwaukee voulait dire « belle terre » en Algonquin. Il n’avait pu s’empêcher de chercher aussi la signification de Berlin mais rien n’était clair à ce sujet. On ne parlait plus d’un ours mais de quelque chose ayant à voir avec les marais ou avec des grillages en bois plongés dans les cours d’eau. De l’eau, de l’eau et de la terre gorgée de rivières. Et pourtant Berlin était à son esprit si loin de la côte, si enfermée au milieu des terres, une ville loin vers l’est, dans le continent.

Il avait aussi pu lire que dans les même années 1840, des démocrates Allemands avaient fui leur pays suite à l’échec d’une révolution qui avait eut pour tentative la création d’un état-nation indépendant de l’Autriche et de la Prusse. La Révolution de Mars avait été un échec et un nombre important de ces démocrates étaient venus s’installer à cet endroit, dans la région de Milwaukee, sur la rive Ouest du Michigan. Il avait pu lire enfin que des statistiques récentes disaient que 39 % des habitants actuels de Milwaukee avait un ancêtre Allemand et 39 % un ancêtre africain. Et que New Berlin, située pourtant à seulement 20 km à l’Ouest était à 90% blanche.

Plate, résidentielle et blanche. Il entra dans la ville sans que rien de notable n’advienne ou n’apparaisse, si ce n’était, cette fois encore, le nom de New Berlin suspendu au fronton du château d’eau. Il s’agissait d’une succession de constructions qui peu à peu se faisait plus dense, signifiant par ce resserrement l’approche d’une ville plus grosse, l’entrée dans une zone urbaine par sa banlieue. Des bâtiments en brique de taille moyenne, des supermarchés ou des églises, un hôpital pour enfant, un autre pour les animaux, une résidence pour les vieux.

Il se souvenait être arrivé deux fois à Berlin par les airs et une fois par la terre, sans doute en bus ou en train. Car de ce voyage là, le premier, il y avait un peu plus de dix ans, il ne se souvenait plus bien, seulement de cette sensation de vide, de morceaux de ville détachés les uns des autres, séparés entre eux par des terrains vagues qui l’avaient alors laissé perplexe. Telle était la forme décousue de la capitale allemande. Lors de son deuxième voyage, cinq années plus tard, il y avait encore pas mal de trous mais leurs bordures étaient plus franches. Il se souvenait d’ailleurs surtout de longues errances nocturnes à la recherche de clubs et de bars qu’il avait eut tant de mal à trouver. Et encore cinq années plus tard, celle d’une ville désormais comblée, il n’y avait plus de creux, plus de vides. Une ville dense, serrée, reconstituée, qui avait fini par remplir les espaces que le mur et ensuite sa chute, que les no man’s land avaient laissés. Il lui avait fallu dix ans finalement pour bien comprendre que la réunification était récente, qu’elle appartenait au temps de son enfance dont il n’était à l’époque de sa première venue à Berlin pas si loin. Et que dix années ne sont rien pour qu’une ville exsangue, bourrée de coups et de remords, ne parvienne un peu à reprendre son souffle. Berlin s’était peu à peu remplie de bâtiments, de ceux vitrés et brillants dont les enseignes et les étages allumés éclairent partout les noirs et les creux des villes, les empêchant de retourner à la mélancolie, à la manière des décorations de noël qui force parfois l’enchantement. Des enseignes qui pour une grande partie d’entre elles étaient des enseignes américaines. Ses premières venues à Berlin lui avait laissé l’impression d’une ville plus mate, que la pierre et le béton dominait, les lueurs venues des appartement étaient plus diffuses, plus atténuées par l’épaisseur des encadrements. C’était un peu comme si Berlin, lasse de la lutte, s’abandonnait peu à peu à l’occident, se voulant plus brillante, plus facile d’accès, lassée de résister, lassée de l’austérité, lassée de n’être le lieu que des initiés, heureuse peut-être de s’abandonner.

La ville de New Berlin, à sa façon, était plutôt rude, plutôt difficile à appréhender. Il lui semblait que cette fois-ci il n’y aurait rien. Rien à raconter, rien à dire, rien à regarder.

Il avait déjà beaucoup roulé dans la ville et il n’arrivait pas, malgré l’évidence, à se faire à l’idée qu’il n’y aurait pas de centre. Il voulait voir une carte mais il n’y avait pas d’abribus, pas de panneaux d’affichage, rien qui puisse lui donner les codes et les grandes lignes de la ville. Ce fut finalement un pompier qui le voyant depuis la cabine de son camion, le nez collé à la vitre d’un grand bâtiment en brique, l’invita à le suivre. Ils allèrent à la caserne, et l’homme, après lui avoir laisser jeter un œil aux camions rouge et or rutilants, lui remis un plan épais et plastifié de la ville, parsemé de petits points rouges, les bornes incendies de la ville supposa-t-il.

Il reprit sa déambulation au hasard des routes. Il quitta ce qui semblait être plus ou moins la rue principale, bordée de manière plutôt lâche par des bâtiments de briques allongés et entra dans des rues pavillonnaires, plutôt chics à ce qu’il voyait. Mais il n’en était pas certain car cette légère impression de luxe ne venait pas des maisons mais de l’impeccable des pelouses et surtout des grands arbres qui encadraient les routes et formaient au-dessus d’elles une voûte. Des routes sans jamais de trottoirs et sans jamais de bordures, ce qui laissait croire que ce qui dominait était davantage le bois que la ville, et que l’habitant. Il imaginait que les voitures y circulaient lentement et que leurs occupants n’étaient presque pas visibles, seulement durant ce court instant qui les faisait traverser l’espace allant de la voiture à leur domicile, instant qui pouvait aller jusqu’à disparaître quand les maisons étaient augmentées de longs garages aux portails roulants.

Les arbres poussaient-ils plus vite en Amérique ou était-ce qu’on s’occupait peu de les couper contrairement à cette habitude de chez lui qui voulait sans cesse rabattre le bois nouveau, former le houppier, empêcher que ne s’étale le feuillage, ce qui année après année faisait grossir le branchage, qui faute de pouvoir s’étirer, gonflait et boursouflait les parties qu’on lui concédait, le tronc et les charpentières devenant de plus en plus noueuses. Ce qui dominait ici ce n’était pas le bois mais le feuillage, l’importance du vert qui occupait tout le cadre de l’image, d’autant plus que les maisons étaient basses. Un arbre parmi tout ce vert avait déjà viré au rouge et il laissait imaginer comment ce paysage devait chavirer dans cette autre gamme alors que l’automne approchait. Et chavirer ensuite au noir et blanc sous le passage de l’hiver.

Berlin aussi était peuplée d’arbres, le grand parc du Tiergarten était une forêt domestiquée au centre de la ville dans laquelle lui avait-on dit on pouvait, à certains endroits, se promener nu. La Spree était bordée d’épaisses franges végétales, rien qui ne fut semblable aux berges maçonnées et aux quais que l’on pouvait trouver dans de nombreuses capitales européennes. Dans les quartiers qu’il avait traversé à vélo, tressautant sur les pavés, les arbres occupaient l’espace laissé vacant entre deux façades, se penchant vers le centre de la route pour mieux prendre la lumière.

Il ne perçut pas tout de suite cette légère agitation alors qu’il arrivait à un moment indéfini de cette ville indéfinie du Wisconsin. Une activité plus forte se faisait pourtant sentir sans doute due à une plus grande concentration de voitures sur les parkings. Il vit quelques silhouettes furtives s’engouffrer dans les magasins. Un fast-food, un Starbuck et un goodwill. Il se gara devant ce dernier et profita de ce qu’une femme entre dans le magasin pour la suivre. L’espace était vaste, les rayons bien organisés, les articles de seconde main étaient classés avec soin. Il hésita à essayer une chemise à carreaux mais peut-être aurait-il l’air un peu ridicule, il se contenta de choisir un mug « I love Jesus » parmi les ustensiles et les articles de cuisine.

Il fallait continuer de chercher. Il s’installa à l’une des tables du Starbuck, le plus loin possible du bar et le plus près du vitrage avec un café et un muffin au maïs. Il voulait profiter de la connexion internet pour charger sur son téléphone la photographie aérienne tandis qu’il dépliait sur la table la carte donnée par le pompier.

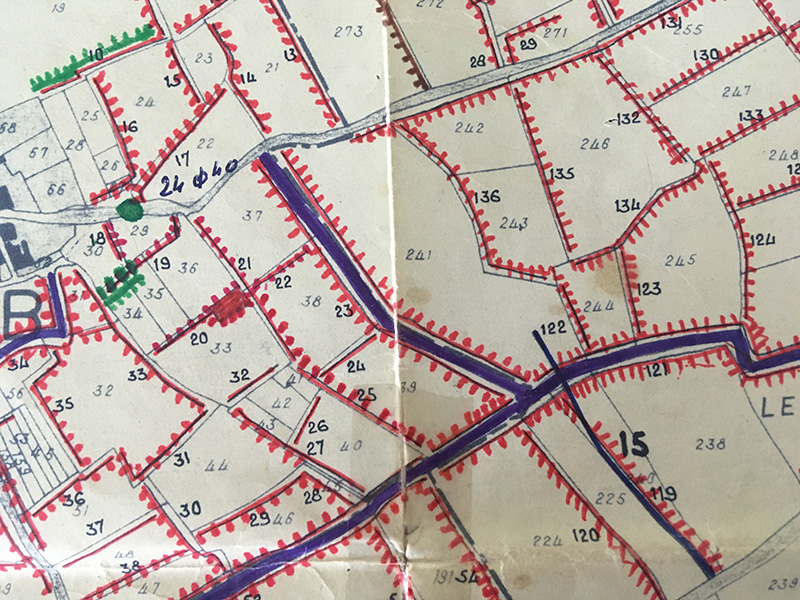

Vue du ciel comme sur le papier la ville avait la forme d’un carré parfait, exceptée cette petite chicane au sud-ouest qui lui faisait englober un morceau de territoire un peu tourmenté. D’après l’image aérienne cela pouvait être une carrière. Le territoire était régulièrement quadrillé par des routes orientées du Nord au Sud et d’Est en Ouest, à l’intérieur duquel on pouvait lire, grâce au dessin et à la texture des champs cultivés, un découpage supplémentaire de quatre par quatre. Ce dernier maillage avait tendance à disparaître dans la partie Est de la ville, celle qui se tenait accolée aux quartiers pavillonnaires de Milwaukee car les rues se mettait à y serpenter comme de longs vers ou comme des mille-pattes dont chaque extrémité était une habitation.

La géométrie de ce découpage le fascinait, habitué qu’il était à regarder des cartes dont les formes et les lignes étaient le fruit d’une construction lente venue du sol. Cette vue d’avion racontait la rigueur avec laquelle s’était organisée sur papier la colonisation. On avait défini ce que serait la taille d’une terre, ce que serait le mètre étalon pour prendre possession de ce territoire. Un quart de miles de côté pour un champ cultivé. Une route dès que l’on avait franchi un miles. New Berlin et ses 40 000 âmes pour 6 miles de côté.

Rien n’était évidemment aussi limpide avec Berlin. Et même vue d’avion elle lui avait semblé indéchiffrable et embrouillée, on pouvait encore lire les traces d’un développement qui avait dû à un moment de son histoire être concentrique mais d’une ville on avait fait deux ce qui avait définitivement brouillé les pistes pour les actuels visiteurs. Il fallait la parcourir de l’intérieur pour retrouver peu à peu les images, souvent assez peu nombreuses au-delà de la porte de Brandebourg et du Reichstag, que l’on avait d’elle. Il se souvenait l’avoir parcourue à vélo pendant des heures, pédalant comme un dératé derrière ses guides, saisissant au passage des bribes de la somme d’informations qu’ils dispensaient. Car tout dans la ville ou presque était de l’histoire pour peu que l’on s’y intéressait. Il se souvenait avoir roulé longtemps vers l’ouest avant d’atteindre un parc surpeuplé ou des familles thaïlandaises préparaient au ras du sol une cuisine qui avait l’air exquise, avant de pouvoir enfin boire une bière allongés dans l’herbe en discutant, il ne sait plus pour quelle raison, de l’Amérique. Ils avaient ensuite repris leur vélo pour emprunter une large avenue bordée de restaurants et d’hôtels qui n’avaient pas l’air excellents mais qui misaient sur le charme « Vegasien » de leurs enseignes, le très rose Hollywood Media Hotel, les rouges restaurants Al Capone et El Dorado. Dans l’axe de la rue on pouvait voir aux côtés de quelques rares immeubles verticaux le clocher tronqué d’une église, souvenir de ce que furent les bombardements alliés sur la ville. Une ruine consolidée au pied de laquelle les chapiteaux d’un mini village olympique étaient installés. Il s’agissait davantage de bière que de sport, on pouvait boire accoudés au bar de tel pavillon ou fausse chaumière ou sous la protection d’un Cristo Rey en deux dimensions. Le pavillon américain était un faux motel dont le fronton triangulaire était orné du profil d’un chef indien. Sa coiffe de plume était soulignée par la vague d’un néon. Non loin de là, dans une piscine gonflable, se déhanchait le tronc sans membre d’un taureau de rodéo. Quand l’obscurité serait plus grande, viendrait sans doute s’y mesurer des jeunes que l’alcool aura rendu audacieux.

Ils avaient traversé plus tard la fraîcheur des bois pour aller voir Goldelse briller au sommet de la colonne de la Victoire. Puis il se souvenait avoir longé la Spree, être passé sur le pont d’où on avait jeté à l’eau Rosa Luxembourg, avoir rasé les parterres d’une grande maison blanche éclairée par le soleil de fin du jour, celle d’un président allemand qui pouvait dans son palace, se rêver celui de l’Amérique. Ils avaient traversé ensuite les allées délaissées à cette heure du jour du Kulturforum et longé de longs miroirs d’eau et les parvis des musées que quelques groupes de jeunes gens occupaient. Il s’efforçait de regarder, de tout voir et d’écouter aussi ses guides qui, à peine essoufflés, lui parlait du plan Marshall. Il avait du mal à tout percevoir si ce n’était cette sensation, alors que partout s’insinuait l’Amérique, qu’il se rapprochait peu à peu à de l’épicentre de la guerre, aussi froide avait été cette dernière.

Les marques au sol de l’ancien mur se faisaient de plus en fréquentes selon un tracé plein de chicanes et de virages qu’ils perdaient et retrouvaient sans cesse. Un mirador au détour d’une rue, un morceau de mur pris dans l’épaisseur d’un immeuble de bureau et la nuit désormais noire sur le bassin d’Engelbecken.

Le nez sur la carte de New Berlin, il suivait le tracé de la longue diagonale qui venait rompre le quadrillage, il s’arrêta sur un petit point qui d’après les annotations marquait l’emplacement d’un vieux verger et d’un parc historique. Quelque chose de suffisamment différent pour qu’il se décide à quitter le café et à rejoindre sa voiture.

Il se gara face à un petit bâtiment de brique, un simple rectangle sur lequel était inscrit en grandes lettres qu’il s’agissait du musée historique de la ville. Cela avait peut-être été un ancien entrepôt ou un garage à en croire le large portail roulant qui occupait un tiers de la façade et sur lequel, en ton sépia, on avait peint une fresque en l’honneur des plus célèbres habitants de New Berlin. Au premier plan, celui peut-être dont on était le plus fier à en juger de la taille de son portrait, le visage d’un ancien industriel de la métallerie devenu plus tard gouverneur du Wisconsin. A sa gauche, le portrait d’une femme écrivain et journaliste, qui avait milité pour que le suffrage soit ouvert aux femmes. Le troisième personnage était représenté vêtu d’une longue gabardine, assis dans un fauteuil. Un homme dont le visage un peu étrangement représenté lui faisait l’effet d’un masque. Cet homme là, disait l’écriteau, avait été l’un des pionniers allemands venu s’installer en 1848, il s’appelait Joseph Konrad Meidenbauer.

Le musée, cette fois encore était fermé, à croire que ces lieux n’ouvraient jamais. Il se demandait ce qu’il aurait pu y trouver en particulier, des photographies, des objets remontant pour la plupart au milieu du XIXème siècle, soit la génération de ces arrières-arrières-grands-parents. A quelques pas du musée, se trouvait un groupement de bâtiments en bois dont les dimensions trop petites et la disposition laissait comprendre qu’il ne s’agissait plus d’habitations. On avait démonté puis rassemblé à cet endroit d’anciennes constructions de New Berlin, l’ancienne école, l’ancienne église, l’ancienne éolienne d’une ferme. La plus touchante de ces constructions était peut-être la cabane composée de large morceaux de bois, des troncs délignés et couchés à l’horizontal, séparés les uns des autre par un enduit clair, ce qui lui donnait un bel effet zébré. Les fenêtres avaient été repeintes en bleu gris. Cette cabane de quelques mètres carrés seulement avait été celle de Meidenbauer et de sa femme.

La maison d’à côté, d’apparence plus récente, avait appartenue à une autre famille, les Sprengel dont le fils pilote de l’aviation américaine, disait l’affichette, avait abattu cinq avions allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Il se demanda si le fils Sprengel avait dû bombarder Berlin et quelles avaient pu être ses pensées en survolant et mettant cette ville de pierre en pièce, lui qui habitait son minuscule double de bois du Wisconsin.

Ainsi Berlin avait été mise en pièce avant d’être vidée de ses gravats et des ses morts, coupée en deux et reconstruite de chaque côté par ses nouveaux occupants. Il se souvenait de lui à pied dans la Karl Marx Allee. Sans doute le jour d’après celui passé sur un vélo. Et sans doute que la chaleur était montée d’un cran, car il se voyait parcourir avec lenteur l’avenue dans sa fixité et sa raideur. Elle lui avait fait l’effet d’une géante qui devait intimider jusqu’aux chars soviétiques qui venaient y défiler. Il la voyait pour la troisième fois et c’était peut-être dans l’archéologie de ses souvenirs de Berlin, l’élément le plus immuable et le moins mouvant, comme un gros rocher impassible autour duquel la ville s’agitait et se transformait. Et l’Alexanderplatz à l’inverse était peut-être dans sa mémoire le morceau le plus changeant. Il avait été à chaque fois surpris d’y revenir, surpris de si peu s’en souvenir. La tour de la télévision assurait dans son esprit la continuité d’un lieu qui lui avait d’abord semblé si grand et dont il gardait une image mentale en noir et blanc, puis une seconde image nocturne où l’obscurité semblait si profonde, à peine rehaussée par le fluo des néons. Cette dernière visite en plein jour d’août lui avait laissé l’image plus conforme d’une grande place minérale parcourue d’une infinité de passants, encombrée de vélos entreposés, dont l’horizon était celui des immeubles de bureau et le ciel un aplat zébré par les lignes aériennes du tramway. Une place où il faisait chaud alors que c’était l’heure sans ombre, où il avait souffert à voir les vendeurs de saucisses ambulants ceinturés de leurs barbecues fumants. La chaleur et l’odeur de la graisse brûlante leur montaient aux yeux. Il s’était demandé si ce n’était pas là une forme renouvelée de maltraitance et s’il fallait ou non, malgré la faim qui avait commencé à poindre, boycotter la société qui les embauchait ou soutenir par l’achat la cause de ces nouveaux forçats de la currywurst.

Il quitta les cabanes des pionniers pour rejoindre de l’autre côté de la rue un verger et une sorte de grand entrepôt où l’on pouvait acheter d’anciennes variétés de pommes et de poires. Les arbres dans la pente avaient les formes jolies des arbres de verger, il lui sembla qu’il faisait plus doux alors qu’il se mettait à parcourir la pente herbue. Il ne se rendit pas tout de suite compte que ce paysage à la normande provoquait chez lui une forme de consolation. Car de tous les lieux qu’il avait traversés depuis qu’il était aux Etats-Unis, si rien n’était fondamentalement différent rien n’était parfaitement semblable ni tout à fait familier. Il s’agissait des mêmes codes et du même vocabulaire, mais assemblé d’une telle manière que le monde s’en trouvait différent et qu’il se sentait en terre étrangère. L’Amérique du Nord avait ceci de particulier qu’elle s’était réinventée sur la base de vieilles cultures, elle avait rebattu l’ensemble des cartes, les avait mélanger pour créer l’illusion d’un nouveau monde. Et le tour de passe-passe avait, en apparence du moins, plutôt fonctionné. C’était un phénomène qu’il n’arrivait pas à expliquer.

Il ne se souvenait pas de la façon dont il avait tranché l’épineuse question de la currywurst mais se revoyait parfaitement continuer d’errer sur l’île des musées, raser les murs à cette heure qu’il n’avait jamais aimé surtout en été, le plein soleil du milieu du jour qui écrasait tout, que ce fut en Europe ou en Amérique et qui avait tendance à ses yeux à rendre tout laid. Le souvenir de cette journée à Berlin lui laissait l’étrange sensation de morceaux perdus, à quel moment avait-il été parcourir les allées immenses, les pistes de l’aéroport de Tempelhof, cernés de toute part par les coureurs, les cyclistes, les skateurs. Une sorte de vision témoin d’un monde citadin éparpillé dans l’immensité d’un aéroport que l’on avait cédé à la prairie et à la divagation des habitants. L’endroit était tellement grand que l’on était un peu hésitants à choisir sa place, la distance était large entre les petits paquets de gens resserrés autour des barbecues portatifs dont la fumée montait dans l’obscurité naissante.

Il reprit la route à la recherche encore une fois d’un cimetière. Un tout petit cimetière protestant dont il avait vu la mention en ligne sur le portail historique de la ville. Il devait se situer à l’Ouest de la ville lorsque l’on remontait vers le nord, le long de Racine Avenue. Il ralentit au niveau d’une carrière et s’avança sur un chemin grossièrement gravillonné. Un peu en contrehaut de la voie des stèles de pierre émergeaient de l’herbe. Une pancarte de bois offrait un certain nombre d’explications, elle confirmait notamment que les premiers habitants étaient arrivés en 1840 à New Berlin, mais ce n’était pas tant des démocrates pourchassés qu’un groupe de luthériens dissidents fuyant la réunion de l’Eglise Luthérienne et Réformée en une seule Eglise Evangélique. L’auteur détaillait ensuite la liste des arrivants. La famille Damm, devant, dont Christian était apparemment le leader de cette colonne de migrants, la famille Korn venue de Bavière puis la famille Luke dont le fils épousa plus tard la fille Damm, la famille Kerns venue du grand duché de Hesse Darmstadt, les Swartzes et les Grasers de Bavière encore et d’Alsace. Les Sittel enfin, qui venant de New York mettait fin à la lignée des Allemands. Il apprit que la première des tombes de ce cimetière avait été édifiée pour Barbara Luke un bébé de 13 jours, morte de convulsions, et que le premier enfant baptisé s’appelait George Wagner. Au milieu de tous ces noms apparaissait à nouveau celui de Meidenbauer, il avait été le secrétaire et l’historien de la nouvelle l’église.

L’auteur poursuivait en donnant la liste complète des enfants morts au sein d’une même fratrie, lecture qui peu à peu le plongea dans une forme de sidération. Parmi les 93 ensevelis de ce cimetière se trouvaient 65 enfants. Ne s’y trouvait pas pourtant l’enfant unique et mort-né des Meidenbauer que lui et sa femme Catherine avait choisit d’enterrer au pied de l’un des pins de leur propriété.

Une telle litanie de mort, de maladies, de femmes mortes en couches, d’apoplexies, de consomptions dont les noms étaient tous inscrits sur ce panneau de bois, au bord d’une route, à côté d’une carrière grise dont les versants ridés lui faisait penser à la peau d’un éléphant, sur ce petit espace de pelouse, au bord de rien, perdu. Il cherchait dans ses souvenirs un lieu de Berlin, quelque chose, un esprit qui aurait eut à voir avec cette sensation. Ce n’était pas seulement être seul, c’était être suspendu dans le temps, entre les morts et les vivants. Mais Berlin était à ce point saturée qu’il était difficile d’isoler un lieu, un nom, un évènement. Pourtant si des âmes et des fantômes subsistaient là-bas parmi la densité des morts, ils étaient sans doute partis peupler la grande forêt de Grunewald à l’Ouest de la ville. Là-bas peut-être avait-il éprouvé cette sensation particulière de la solitude quand elle semble habitée.

C’était son dernier jour à Berlin, il venait de visiter le stade Olympique, construit par les nazis et dont l’actuelle couverture se déployait dans l’objectif comme les ailes recourbées d’un grand oiseau. Il avait du admettre qu’il s’était laissé fasciné par la forme parfaite des lieux, cette géométrie qui s’imposait à l’oeil et le retenait. Il se souvenait avoir été ainsi happé lors de sa visite du quartier fasciste de l’EUR près de Rome, la sensation étrange qu’il avait eu d’évoluer au milieu d’un tableau de Chirico, d’être le grouillot qui donnait l’échelle dans le dessin de l’architecte. Ici, c’était le bleu parfait de la piste autour de l’aplat de la pelouse, les dalles claires et le jeu de l’ombre et de la lumière sous les arcades blanches, les anneaux olympiques suspendus à deux colonnes, la piscine et son haut plongeoir de béton. Mais les baigneurs et les touristes étaient nombreux, et leur présence colorée, mouvante, leur trajets irrationnels, les cheveux qui s’échappaient, les tenues mal ajustées, les maillots de bain trop serrés. Et il y avait aussi ce chêne tout tortueux, à droite, une fois les grilles d’entrée passées. Un chêne tout vieux que l’on s’attachait à conserver bien que l’on ait raccourci l’ensemble de ses branches et dont les feuilles repoussaient désormais par touffes sur le vieux bois.

Il venait de visiter le stade et il avait traversé à pied les quartiers situés au sud, avait longé l’unité d’habitation du Corbusier puis d’assez grosses maisons particulières avant d’autres, plus petites, jusqu’à un ensemble d’habitat groupé, du tout petit collectif. Il était arrivé à l’orée du bois. Après le dernier pavillon, la ville s’était arrêtée pour la forêt. Un chemin s’ouvrait parmi les haut futs des pins et le feuillage des jeunes érables du sous-bois. Il savait qu’il y entrait pour un moment, peut-être à cause de cette ambiance aussitôt particulière, les petits craquements, la perte immédiate des repères. A quelques mètres du chemin sur la gauche, les troncs des pins avaient été assemblés pour former un tipi indien. Il s’enfonçait et il ne pouvait s’empêcher d’éprouver une légère peur car qui peut savoir ce qui se passe dans le monde retranché des forêts. Il lui semblait déjà entendre des grognements et des cris. Pourtant la lumière filtrait encore partout entre le feuillage léger des pins, elle infusait la forêt. Le chemin s’était mit peu à peu à grimper et faire des lacets, les chênes remplaçaient désormais les pins. A certains endroits les jeunes arbres se ployaient au dessus du sentier et les clématites sauvages achevaient de refermer la voute. Il continuait car il savait que dans cette direction se trouvaient les bâtiments d’une ancienne station radio de la NSA, une station bâtie sur une fausse colline constituée des débris de Berlin bombardé. Et que sous cette fausse colline se trouvaient les fondations massives d’une université militaire que les nazis avaient commencé à construire. Les alliés n’étaient pas parvenus à la détruire à coup d’explosif, ils l’avaient ensevelie.

Il y avait soudain eut une trouée dans la forêt, sans doute une ancienne piste qui s’ouvrait sur toute la longueur du versant pour rejoindre la station. Il avait pu voir à quel point la forêt désormais l’entourait, le moutonnement de ses arbres s’étirait à perte de vue. Au-dessus de lui, à une centaine de mètres, il apercevait un long grillage sur lequel on avait pris soin d’indiquer vers où se trouvait l’entrée. Il savait que la station était aujourd’hui squattée, couverte de tags et que l’on pouvait venir la découvrir moyennant un paiement à l’entrée. Et en effet alors qu’il s’avançait vers ce qui semblait être un portail, suivi désormais par un couple qui venait depuis l’autre côté de la colline, une femme aux cheveux longs était rapidement apparue pour les rançonner. Cela semblait faire un moment déjà que le lieu n’était plus réservé aux seuls initiés, une économie semblait s’être mise en place pour faire fructifier la célébrité nouvelle de cet endroit en ruine, selon ce cheminement éternel des lieux abandonnés, réinvestis d’abord par les pionniers, les plus marginaux peut-être de la société, puis peu à peu ce qui était l’affaire de très peu devenait l’affaire des gens branchés avant de devenir celle des touristes. A Teufelsberg l’incroyable géologie du site qui faisait se superposer une école nazi sous les débris d’une ville bombardée le tout surmonté d’une station d’écoute américaine délabrée était parcouru d’un petit peuple de bricoleurs, d’artistes, d’architectes auquel venait désormais chaque jour se mélanger les silhouettes de gens comme lui, les curieux, l’index pointé sur l’appareil photo du téléphone. Il s’agissait de tags, de béton et encore de ruines. Cette station avait pendant une quarantaine d’années permit d’écouter tout ce qu’il était possible d’écouter. Depuis cette dernière colline que l’enclave de Berlin Ouest offrait au milieu du bloc de l’Est, on pouvait disait-on entendre Brejnev lorsqu’il se brossait les dents. Des hommes dans des bureaux sans fenêtres écoutaient, transcrivant sur des kilomètres de papier ce qu’ils captaient et avec tout ce papier, dont finalement si peu présentait de l’intérêt, on chauffait le bâtiment dans de grandes chaudières. Comme une grosse machine absurde qui consommait ce qu’elle produisait.

Le bâtiment principal était un assemblage de grands rectangles de béton surmontés de trois dômes. Les deux premiers se situaient au niveau du toit, leur structure géodésique était couverte par des bâches dont des morceaux à moitié arrachés claquaient au vent. Depuis cette terrasse, un grand escalier en colimaçon dont les parois également arrachées volaient montait jusqu’à un dernier dôme dont les facettes étaient faites d’un matériau solide. Il se souvenait avoir pensé à un monastère bouddhiste, peut-être à cause de ces lambeaux de tissus qui claquaient au vent. Arrivé tout en haut de ce dôme il avait été saisi par le son, car chaque coup frappé se répercutait de manière circulaire selon une cadence syncopée dont le volume diminuait peu à peu jusqu’à disparition. Il s’était imaginé à quel point ce lieu avait du accueillir des nuits hallucinées, même sans alcool, même sans drogue, rien que le son qui se répercutait de manière circulaire pour peu que la musique ait un peu de beat et de basse.

Il quitta New Berlin, encore ébranlé par la longue liste des morts du cimetière des pionniers allemands, tentant de se rassurer en longeant les énormes maisons des quartiers chics avant de filer vers le sud, sans savoir que la soirée qui s’annonçait serait difficile. Il avait prévu de passer la nuit dans un petit parc qui avait gardé le nom de Muskego et était arrivé dans un de ces lieux hybrides entre le camping et la réserve naturelle. Des lieux que nul n’habite et nul ne garde. Ces lieux où chacun peut entrer, à condition de suivre les quelques consignes et de laisser en partant une petite somme d’argent dans une boîte prévue à cet effet. Il monta sa tente, vaguement inquiet d’être si seul à côté d’une table de pique-nique et du cercle métallique du barbecue enchâssé dans le sol. Un sentier semblait avoir été pratiqué dans les bois et il s’y enfonça avant de déboucher sur une plage sableuse au bord d’une eau brune dans laquelle il put se baigner. C’était le début de l’automne, sans doute était ce un lieu fréquenté plus tôt dans l’année car le bâtiment des sanitaires était grand et dimensionné pour des hordes d’enfants courants dans des salles de douches collectives. Seul encore il prit sa douche dans cette pièce ouverte, craignant pourtant que quelqu’un ne survienne à tout moment. Mais seul il partit, la serviette sur l’épaule, rejoindre son campement. Il fut d’abord surpris de voir que deux tentes supplémentaires avaient été montées pendant son absence. Surpris, rassuré, puis à nouveau inquiet car de toute la soirée qui suivit il ne vit aucun campeur. Il partit se coucher tôt, impatient de s’endormir pour qu’arrive le matin suivant.

Au milieu de la nuit, et comment savoir s’il rêvait encore, résonna un cri qui lui sembla être un cri de pure frayeur. Ce cri venait-il de lui, de ses rêves, des autres campeurs. Il entrouvrit la toile et vit avec effroi deux yeux blancs briller dans l’ombre du taillis. Ce fut en vain qu’il tenta de rassurer son esprit en panique, blotti jusqu’au petit jour à l’intérieur d’une tente dont la toile lui semblait si fine et si fragile. Il se tenait au centre, le plus loin possible des bords, vulnérable au coeur de la nuit attendant seulement que survienne l’aube et qu’elle le délivre peu à peu de sa peur, à mesure qu’elle se ferait plus précise. Le chant des oiseaux d’abord plutôt que les cris des bêtes, la lueur diffuse et la progressive chaleur plutôt que le froid et la nuit.

Crédit photographique : Armande Jammes