En architecture, un courant contextualiste se positionne dans le grand paysage, comme une manière de retisser des liens intimes entre les échelles. Les prospectives métropolitaines en font la toile de fond d’un argumentaire généreux et prometteur : rarement d’une opérationnalité mesurable. Les paysagistes eux-mêmes ont parfois fini par se décourager du terme, inventé il y a presque cinquante ans, dans un moment où les études régionales prenaient leur essor, dans le cadre des premières démarches impulsées par l’État, sous l’égide d’un souci général d’équilibrage de l’aménagement du territoire [1]. Le fonctionnalisme de la Trame verte et bleue prend alors le relai, gagnant sur le terrain de l’écologie du paysage, mais cédant sur nombre de dimensions sociales, culturelles et historiques. Si la notion de grand paysage perdure, et évolue au passage, c’est aussi comme point d’appui pour penser les dynamiques territoriales à partir de leurs structures profondes, sur des échelles de temps peu souvent permises par les politiques d’aménagement. Il faut parfois vingt ans pour qu’une innovation passe de son milieu d’éclosion à un usage partagé : quelles politiques publiques permettent aujourd’hui de réfléchir à cette échelle de temps ?

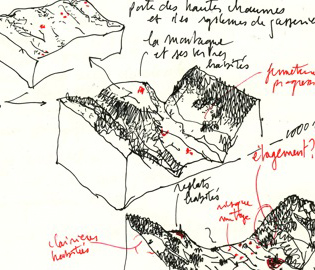

Les Parcs naturels régionaux, en permettant des projections à douze ans, offrent un cadre de travail dont devraient s’inspirer bien des territoires. Mais les réformes territoriales incessantes, la fragilisation des ingénieries publiques qui en découle créent un tout autre contexte pour aborder la question du projet spatial. Le passage par la grande échelle calme peut-être, à moins qu’elle ne la nourrisse, l’inquiétude de ne plus savoir par quel bout attraper le monde, les phénomènes, les flux. En décrivant patiemment les structures de l’espace, en les inscrivant dans une vision évolutive, l’approche du grand paysage offre des prises pour une compréhension non scientiste, partageable, des phénomènes qui ont construit nos environnements humanisés. En travaillant sur des modes de partage en situation, les paysagistes ne créent pas uniquement des formes de transmission : ils configurent des cadres d’action, renforcent les modes de dialogue entre acteurs et institutions, remettant parfois en cause les langages technicistes dans lesquels les politiques d’aménagement sont aujourd’hui conçues. Des explorateurs passés sous le faisceau des radars, des collectivités en recherche, des chercheurs en collectivités, des praticiens parfois très modestes et isolés ont ainsi proposé une approche nouvelle du problème de l’action dans le grand paysage. Pour les suivre, le chemin n’est pas aisé à trouver. Il faut passer par des espaces de marge, d’arrière-pays, où se nouent parfois d’autres relations au paysage, des formes de coopération entre disciplines, et probablement un moindre souci du protocole, de la bureaucratisation du processus de projet. Un éloignement et une forme de disponibilité activent des liens horizontaux entre les gens, fabriquent des espaces de recherche et d’action plus poreux. Ce n’est d’ailleurs pas une révolution, mais le plus souvent une économie singulière des relations entre les hommes, les êtres et les lieux qui se met en œuvre, à proprement parler, selon différentes modalités [2]. Les paysagistes agissent désormais à partir d’outils et de méthodes d’intervention qui se singularisent et se diversifient, selon de multiples facettes.

Les expériences sont à la fois nombreuses et lacunaires. Et les risques encourus sont grands : le projet sur le grand paysage est sans cesse guetté par des écueils qui surviennent à chaque tournant, différents dans chaque contexte. Les tentations sont nombreuses :

– celle du scientisme, lorsque s’affirme trop exclusivement le recours à la manipulation de données pour traiter de la multiplicité des phénomènes qui affectent la fabrication du paysage ;

– celle de la sophistication, lorsque la manipulation des signes et des concepts prend le pas sur l’observation et l’approche relationnelle ;

– celle de la dilution lorsque l’approche relationnelle, c’est à dire la qualité du lien tissé avec les gens, éclipse toutes les catégories précédentes ;

– la plus courante demeurant la tentation d’une approche organisationnelle mécaniste, où les étapes de transmission d’une catégorie d’acteurs à l’autre, d’un registre du discours à l’autre, ne sont pas pensées autrement que le long d’un schéma linéaire, à sens unique, sans rétroaction, sans réitération.

– ne parlons pas de la tentation normative, de la confiance excessive dans les règles… de la tentation formaliste, du geste… du schématisme d’un prisme d’interprétation trop étroit… de l’emprise des idéologies… de la combinaison en boucle du registre médical, et gestionnaire…

– sans oublier la tentation, toujours très prégnante dans les milieux professionnels concurrentiels, d’une lecture héroïque des interventions des concepteurs, les séparant artificiellement de l’ensemble de leurs réseaux de collaborateurs, de leurs commanditaires, de la culture de la commande qui préside bien souvent à l’aboutissement d’un projet remarqué [3].

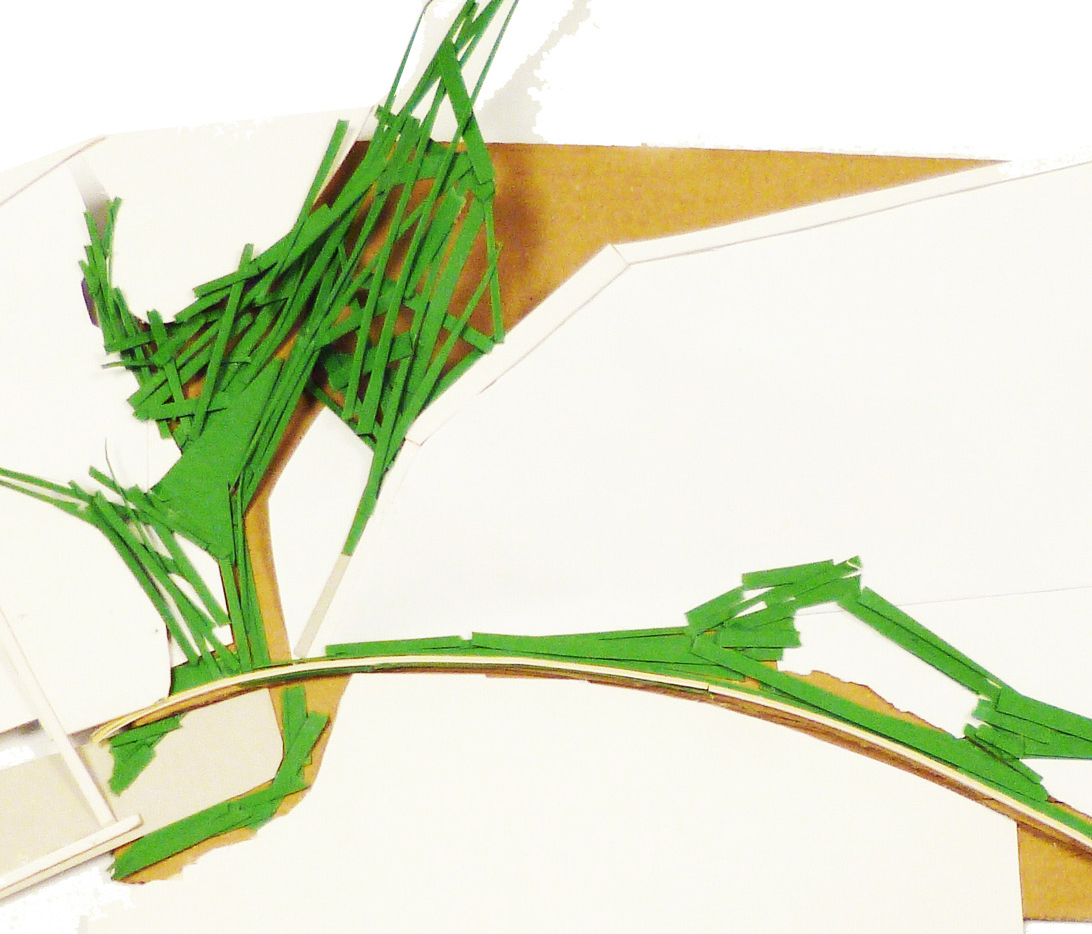

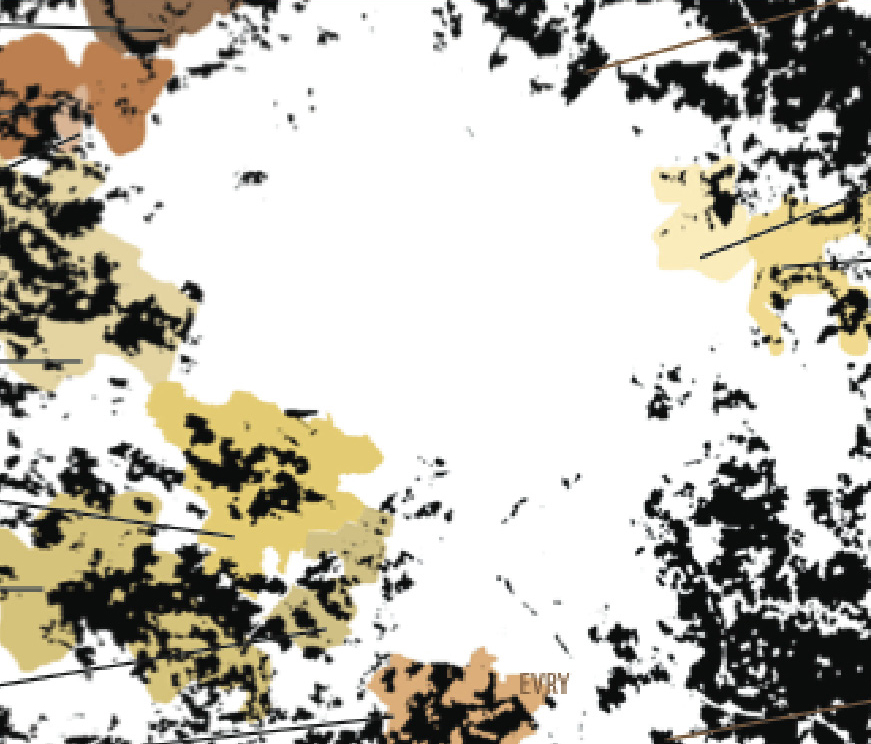

Et pourtant, c’est au milieu de ces multiples tentations que se dessine le chemin de l’agir, la voie du projet sur le grand paysage. On peut s’en effrayer, se décourager des nombreux niveaux de compétence nécessaires pour envisager ce chemin. Les paysagistes réfléchissent aujourd’hui en terme de médiation pour désigner la fabrication des processus d’interaction, de transmission, de recodage des expériences, des informations et des inventions. Ils tissent des assemblages disciplinaires nouveaux, compensant dans des formes inédites d’agencement les lacunes inhérentes – nécessairement – à leur agence. Parfois, celle-ci se fond totalement dans une structure collective locale, territorialisée, qui préfigure potentiellement une nouvelle manière de définir, de porter des projets locaux, l’ingénierie du territoire [4]. Ils inventent des objets intermédiaires, construisent des réseaux d’acteurs, dérangeant parfois les hiérarchies, les formes de concurrence institutionnelles qui paralysent nombre de démarches locales, retrouvant dans le paysage visible des repères partageables [5]. Ces repères ne sont jamais aussi importants que dans le contexte que nous connaissons, de recomposition permanente des échelons de décision, de fragilisation des ressources publiques, de montée des populismes [6].

Un sol, un terrain où fonder. Et une anticipation nécessaire sur les explorations à venir, qui devront faire une place neuve pour des systèmes de projets où l’entrée ne sera plus celle du territoire dans son acception politique traditionnelle (construite sur l’idée de maîtrise de l’espace), mais celle de recherche d’équilibres nouveaux à l’échelle de larges écosystèmes, à l’intérieur desquels coexistent humains et non-humains, ces derniers peut-être enfin dotés de voix, formant des collectifs nouveaux. C’est l’hypothèse que pose Philippe Descola lorsqu’il suggère l’épuisement du modèle de l’action politique issu des théories classiques de la souveraineté. Il y oppose un nouvel espace de pensée de l’action, appréhendé comme un « tissu d’écosystèmes, de milieux de vie, qui sont à la fois urbains et ruraux, interdépendants et en partie autonome », défini aussi par des interactions complexes, faits aussi bien d’échanges d’énergie que d’information [7]. Nos territorialités épuisantes ne sont peut-être en réalité que des territorialités épuisées. L’exploration n’est pas terminée, elle ne fait même que commencer.

Pourquoi alors succomberait-on définitivement à chacun des risques identifiés plus haut ? Pourquoi une conduite réflexive du projet ne parviendrait-elle pas à en contourner quelques uns, le rééquilibrage des propositions s’effectuant à l’intérieur d’une structure collective dont le rôle n’est pas réduit à une chambre d’enregistrement ? Pourquoi une approche du projet sur des temporalités étendues ne permettrait pas d’enjamber, par moments, les chaos du chemin ? Pourquoi des systèmes adaptés d’enregistrement, de captation, de traçage du processus engagé ne permettraient pas cette réflexivité – même de manière artisanale – et d’accueillir de nouveaux participants, en cours de route ? Pourquoi la construction de telles démarches, de telles organisations, ne relèverait-elle pas d’une forme d’inventivité ? Pourquoi se priver de la forte capacité du paysage à faire dialoguer les champs de compétence, à décloisonner les approches trop sectorielles de l’espace ? Pourquoi lui demanderait-on le dernier mot, alors que tout commence par l’expérience du paysage, sur le terrain, le corps et les sens exposés au monde, à ce qui est ?

Systèmes de projets et non planification large ; médiations et traductions plutôt que schématisation ; recherche de continuité par inscription dans des structures longues, plutôt que mise en concurrence par appels à projets brefs ; réseaux de compétences plutôt que machines médiatiques lourdes ; universités foraines, rurales, populaires pour réfléchir aux modes de transmission sur l’espace vécu par les populations… principes larges que l’on aurait bien du mal à condenser en une formule unique, là où l’expérience de chacun d’entre eux appelle à les mettre en lien, à les embrayer les uns aux autres, à opérer de la démultiplication. Le grand paysage ne s’appréhende pas d’un seul geste, d’un seul regard. Il se parcourt longuement et se dévoile lentement. Son interprétation connaît des renouvellements, à la mesure des phénomènes auxquels nous devons nous préparer. Il s’explore et se réexplore, parce que les générations se succèdent, s’éloignant désormais des gestes de la tradition, s’ouvrant au contact d’un horizon culturel apparemment sans limites, mais s’absorbant aussi massivement dans le maigre spectre établi par les circuits médiatiques. Des chercheurs ont ainsi pointé combien l’affaiblissement des liens fonctionnels à l’espace (l’agir au quotidien dans le paysage) entrainait une érosion affective, engendrant désintérêt et indifférence pour la participation aux démarches et politiques locales d’aménagement [8]. Travailler dans le grand paysage, constituer des réseaux et des collectifs, déployer des expérimentations, s’attaquer aux verrouillages sociotechniques (en agriculture par exemple), c’est aussi se trouver dans une situation d’affrontement de modèles – affrontements parfois internes aux politiques publiques. Ce point doit interroger les paysagistes, de façon à mieux comprendre par quelles étapes de formation passer pour évaluer leurs chances de faire progresser quelques segments de la décision, préparer les infléchissements nécessaires à la transformation des politiques publiques, et y participer pleinement.

Ce propos ne remet pas en cause la formation traditionnelle des paysagistes, fondée sur des capacités de lecture de l’espace, de projection et de conduite d’un processus de transformation. Il invite à envisager une pluralité de positions au sein du métier, pluralité qui est latente aujourd’hui mais insuffisamment visible. En même temps que se déploie une histoire du paysagisme, émerge une autre histoire des pensées du projet sur l’espace, qui rompt avec la domination du récit moderniste héroïque. Il est urgent de positionner l’enseignement du paysage à partir de repères (non corporatistes) qui permettent aux concepteurs de demain de mieux saisir la trajectoire longue de leur profession. L’histoire ne fait pas tout : un travail assidu sur les pratiques paysagistes contemporaines, dans leur diversité, reste à produire. Derrière cette pluralité de positions, il faut aussi reconnaître la diversité des positions géographiques, abaisser le faisceau du radar, sonder les arrière-pays de la pratique. Quantité marginale, ou véritable ressource en termes d’emploi ? Derrière les stratégies d’insertion dans des tissus sociaux locaux, la capacité d’infiltration des politiques locales des jeunes professionnels, se joue en partie la capacité, pour les paysagistes, à répondre au défi de l’égalité des territoires, du moins tel qu’il se présente dans le moment d’épuisement que nous traversons. Car nombreux sont ceux qui, dans un coin de leur tête, de leur jardin ou de leur carnet de bord, ont déjà sauté par-dessus le fossé.

[1] Isabelle Estienne, « (Projet de) paysage / territoire / reconversion », Cahiers thématiques n°9, Lille, ENSAP Lille / éditions de la MSH, 2010 ; Alexis Pernet, Le grand paysage en projet, histoire, critique, expérience, Genève, éditions MétisPresses, 2014.

[2] Comme les explore Sonia Keravel dans son ouvrage Passeurs de paysage, le projet de paysage comme art relationnel (Genève, éditions MétisPresses, 2015).

[3] Écueils que Viviane Claude avait repérés dans ses recherches sur les pratiques de l’urbanisme : voir Faire la ville, les métiers de l’urbanisme au XXe siècle, Marseille, éditions Parenthèses, 2006.

[4] C’est le cas de l’Atelier local d’urbanisme rural (ALUR), créé dans le Pays Combrailles en Marche, ou de la SCIC L’Arban, à Faux-la-Montagne. Ces deux expériences sont conduites dans la Creuse. Les PNR créent aujourd’hui des ateliers d’urbanisme en lien étroit avec collectivités et structures de conseil, comme c’est le cas dans le Livradois-Forez. Voir la « visite » proposée dans l’ouvrage Explorer le territoire par le projet, l’ingénierie territoriale à l’épreuve des pratiques de conception, Sylvie Lardon et Alexis Pernet (dir.), Espace rural & projet spatial vol.5, Presses universitaires de Saint-Etienne, 2015, pp. 38-70.

[5] Voir l’ensemble des contributions rassemblées par Rémi Bercovitz et Margaux Vigne, sur la plateforme https://pep.hypotheses.org/, et le dossier « Paysages en réseaux », dans la revue de géographie Sud-Ouest Européen, Presses universitaires du Mirail, n°38, 2014.

[6] Pierre Veltz, Mondialisation, villes et territoires : l’économie d’archipel, Paris, PUF, 2005 ; Christophe Guilluy, Fractures françaises, Paris, François Bourin éditeur, 2010 ; Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, Le mystère français, Paris, Seuil, La république des idées, 2013.

[7] Philippe Descola, La composition des mondes, entretiens avec Georges Charbonnier, Paris, Flammarion, 2014, pp. 322-323.

[8] Voir les recherches menées par Teresa Pinto Correia, de l’université d’Evora, et publiées dans l’ouvrage Paysages : de la connaissance à l’action (Martine Berlan-Darqué et al. (dir), Versailles, éditions Quae, 2007, pp. 227-237).