« Plusieurs personnalités françaises, dont les politiques Corinne Lepage et Yves Cochet, l’écologiste Allain Bougrain-Dubourg et le botaniste Jean-Marie Pelt, ont observé à Copenhague une « grève de la viande ». Leur message : l’industrie de l’élevage est une « aberration » qui produit des dégâts considérables sur l’environnement. Un repas avec viande et produits laitiers équivaut, en émissions de gaz à effet de serre, à 4 758 km parcourus en voiture, contre 629 km pour un repas sans produits carnés ni laitiers. Pour protéger la planète, il est donc aussi efficace – sinon plus – de se priver de viande que de rouler à vélo ou de baisser le chauffage. »[2]

Le débat sur veaux, vaches, cochons, volailles dans notre alimentation couve et pointe de ci de là dans les discussions sur l’effet de serre et notre avenir sur la planète. « Le rendement thermodynamique de l’animal est mauvais puisqu’il faut en moyenne 7 calories d’origine végétale pour obtenir 1 calorie sous forme de viande. »[3] . De fait, les protéines animales représentent 62 % de nos apports protéiques, et si près de 80% des surfaces agricoles françaises sont mobilisées pour satisfaire les besoins alimentaires des troupeaux, le marché mondial entre également en jeu pour une part importante. « Les pays riches doivent puiser dans les réserves des pays du Sud pour assurer leur consommation actuelle de viande en recourant aux importations. Ainsi, les européens importent par exemple 75% des protéines végétales qu’ils donnent à consommer à leurs élevages, du soja américain essentiellement, notamment des tourteaux d’Argentine et du Brésil. »[4].

Des paysages sous l’influence directe des marchés : de l’autarcie, au panier de la ménagère, puis aux panels de l’aménageur

Derrière nos choix entre l’origine animale ou végétale de nos aliments se profile la question des surfaces agricoles nécessaires pour les produire. Elle se pose quantitativement, dans la répartition entre surfaces consacrées à l’alimentation animale et celles consacrées directement à l’alimentation humaine. Elle se pose aussi qualitativement entre des surfaces cultivables, offrant par leur potentiel agronomique un large choix de productions possibles, et celles à fortes contraintes (pente, humidité, pierrosité) et où seules les prairies permanentes pour l’élevage sont envisageables.« Cette situation est lourde de conséquences sur l’utilisation des sols et l’émission de gaz à effet de serre. En effet, 80 % des surfaces agricoles en France sont utilisées pour l’alimentation animale dont 35 % seulement provient des prairies permanentes.»[5]. Nos habitudes nourricières ont ainsi un impact non seulement économique, mais encore spatial, et l’histoire montre combien nos modes de production et de consommation alimentaires influent sur nos paysages. Le vingtième siècle à lui seul a vu au moins deux changements plus ou moins remarquables.

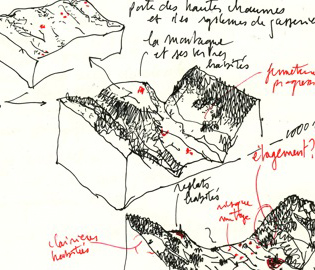

Jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle les modes de vie majoritairement autarciques vont de pair avec une généralisation de la mosaïque polyculturale. Avec la nécessité de subvenir aux besoins alimentaires de base, on produit un peu de tout où que l’on soit. Même en moyenne montagne comme sur les Balcons de Belledonne, les moindres parcelles de replat sont labourées pour produire blé, pommes de terre, légumes, afin de satisfaire les besoins de la famille, du village, voire les bonnes années de la ville proche. Les prairies, souvent sur les surfaces plus pentues ou humides, assurent l’essentiel de l’alimentation du bétail. Comme au Pinet d’Uriage dans les Balcons de Belledonne, la mosaïque locale est à l’image d’une agriculture autarcique.

Dès le milieu du vingtième siècle, la modernisation de l’agriculture correspond à son inscription croissante dans l’économie de marché et à l’allongement des circuits commerciaux. Avec le développement des échanges, le caractère quantitatif de la productivité pour satisfaire le panier de la ménagère prend le pas sur le besoin local d’une diversité de productions. Paradoxalement, cette période souvent cataloguée comme celle de la banalisation des paysages à cause essentiellement des styles architecturaux qui s’homogénéisent et des disparitions de nombre de structures paysagères, voit se produire leur relative différenciation des paysages. Plus que de différenciation, qui laisserait entendre des spécificités liées à chaque terroir, il serait plus exact d’ailleurs de parler de spécialisation selon de grandes catégories d’espaces, sous l’impulsion d’une technicisation et d’une « mise en marché » croissantes de l’agriculture. Les montagnes affirment leurs herbages tandis que les cultures s’imposent dans les plaines. La forte mécanisation et productivité inhérentes à ces dynamiques ont pour conséquence une marginalisation et un enfrichement des surfaces les moins mécanisables ou les moins productives. « Ces friches soulignent dans le paysage la fin de l’expansion de l’espace agricole amorcée mille ans auparavant. La satisfaction des besoins alimentaires vitaux dans les sociétés industrielles et l’accroissement de la productivité des systèmes de production font que l’agriculture n’a plus besoin de toutes ses surfaces. Les friches agricoles de la déspatialisation sont ainsi celles du resserrement de l’activité agricole. Or, ce processus de déspatialisation est aussi valable pour les friches urbaines ».[6] Les dynamiques d’enfrichement produisent en montagne ce qu’il est convenu d’appeler des fermetures des paysages par progression des emboisements.

Le panel de l’aménageur s’en mêle

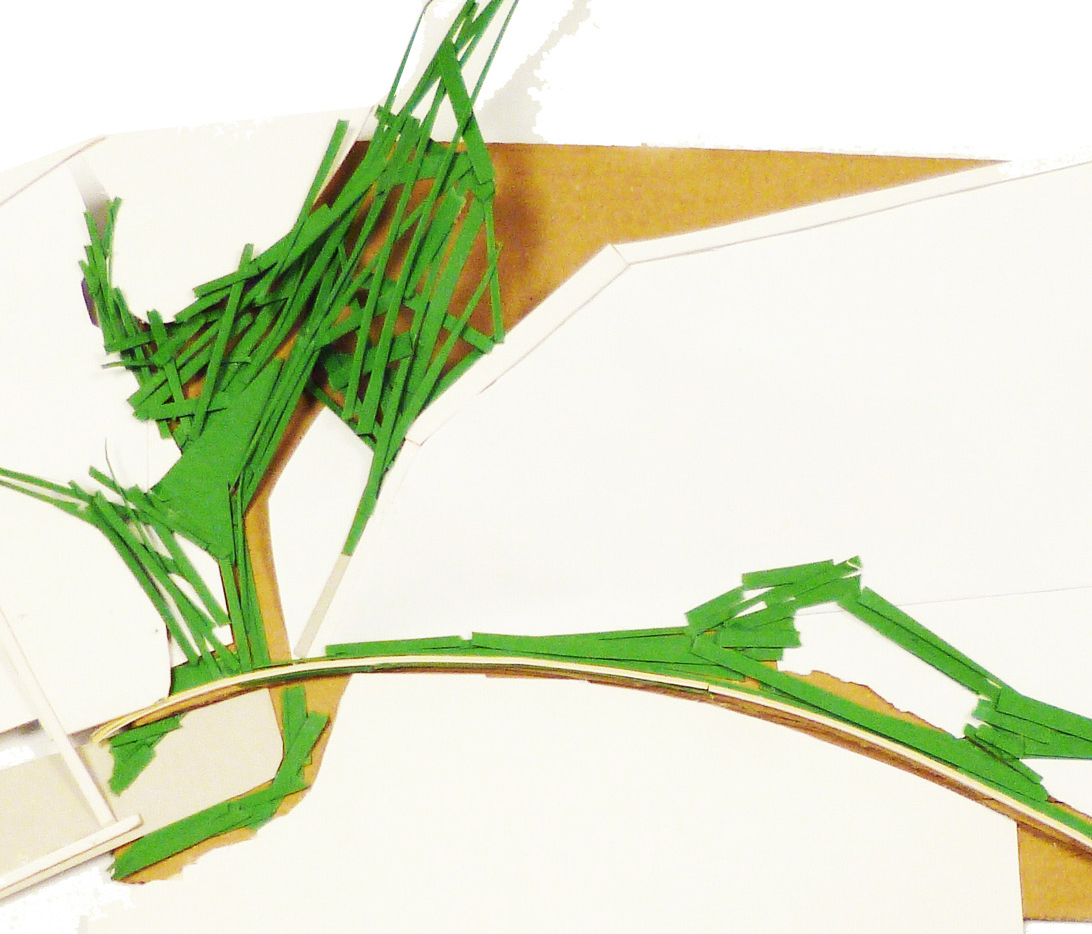

Ces changements illustrent combien les paysages de la logique de marché laissent de côté des pans entiers des enjeux autres qu’économiques. C’est ce qui, entre autres, justifie dès la fin du vingtième siècle la montée en puissance des politiques publiques d’aménagement, politiques plus correctives qu’anticipatrices. Elles viennent corriger au moins en partie des évolutions perçues comme négatives par les acteurs publics, ou le public tout court. Des aides financières pour limiter les chargements en animaux, réinvestir les prairies abandonnées permettent aux agriculteurs de montagne de valoriser à nouveau des surfaces délaissées, que ce soit en moyenne altitude ou sur les alpages. Les procédures successives, allant des « Plans Locaux de Gestion de l’Espace » régionaux aux « Mesures Agricoles Environnementales et de Climat » d’aujourd’hui en sont des illustrations. De même les Lois Paysage, Solidarité et Renouvellement Urbain viennent au début du vingt-et-unième siècle compléter la boîte à outils des aménageurs, constituant un tournant où les politiques publiques cherchent à compenser les lacunes et déséquilibres de la « loi du marché ».

Paysages localisés ou paysages mondialisés

Ainsi, les acteurs locaux ou les aménageurs ont une influence directe sur les paysages… par l’arrachage ou plantation de haies et d’arbres, la construction d’infrastructures, les politiques d’urbanisation, les stratégies agricoles ou forestières… pour autant sont-ils totalement maîtres du jeu ? En Octobre 2014, lors des « Journées de Bibracte » organisées par le PNR du Morvan et le Centre Archéologique de Bibracte, les acteurs du territoire se sont réunis pour des lectures collectives du paysage. L’un d’entre eux commentait ainsi l’intrication de hameaux, forêts et prairies qui s’offraient à nous sur le versant d’en face : « Je vois un paysage de la mondialisation… les broutards qui sortent de nos prés partent pour l’Italie, et le bois de nos Douglas sont vendus en Chine… le devenir de ce paysage dépend d’eux et des grandes filières économiques qui régissent la commercialisation ». Au-delà des stratégies et pratiques directes des habitants et acteurs locaux, des liens plus subtils se tissent ainsi entre les dynamiques spatiales et les logiques des marchés économiques, qui font que le futur d’un paysage peut échapper à ceux qui y vivent. Il n’en va pas de même dans des terroirs où les acteurs s’approprient la valorisation de leurs ressources. Dans certaines vallées alpines, du Massif Central ou de Franche-Comté, les organisations économiques agricoles se structurent autour de coopératives locales et de productions spécifiques aux lieux, tels le Pays de Thônes pour le Reblochon, ou le Pays de Roquefort. D’une certaine manière, par la maîtrise plus forte de leurs ressources, même si elles sont aussi dépendantes des conjonctures économiques, les acteurs y accentuent leurs marges de manœuvre dans la maîtrise de leurs paysages… et à travers eux de leurs pays. .

Quel équilibre entre prairies et cultures ?

Dans un tel contexte, les orientations de réduction, voire de zéro consommation de viande impulsées à une échelle nationale ou Européenne participent du jeu de mondialisation et tiennent peu compte des contextes locaux, qu’ils soient économiques, sociaux, ou écologiques.

Si l’on raisonne à cette vaste échelle, qu’en est-il aujourd’hui de la « Ferme France » ? Une petite moitié de ses surfaces destinées à l’alimentation animale sont en prairies permanentes. Etant moins productives que les surfaces cultivées, elles ne représentent qu’un tiers de la production des aliments nécessaires aux élevages. (cf tableau 1).

Qu’en déduire ? Réduire d’un tiers la consommation de viande tout en continuant à la produire à partir de céréales et cultures fourragères dans les espaces agricoles à fort potentiel agronomique reviendrait à rendre inutiles les prairies, conduisant à des risques de marginalisation, d’enfrichement et de fermetures de paysages telles que déjà constatées dans le passé. A contrario, moins produire, voire ne plus produire de viande à partir des surfaces cultivables, qui pourraient alors être utilisées directement pour l’alimentation humaine, et le faire en priorité en nourrissant les animaux à partir des herbages par des systèmes extensifs pourrait accompagner une réduction de plus de la moitié, voire des deux-tiers de notre consommation de viande. En outre, cette option permettrait le maintien de la valorisation de surfaces contraignantes, souvent de montagne, pour les quelles l’alternative se résume entre élevage ou forêt. L’option d’une priorité donnée aux systèmes d’élevage extensifs apparaît ainsi comme la plus efficace en termes de réduction de produits d’origine animale dans l’alimentation humaine, la plus logique en termes de systèmes de production, et la moins influente sur les paysages montagnards.

Tableau 1 : Ressources de l’alimentation animale en 2012 [7]

« Comptes de pets (et) rots »

Pour autant, les incidences sur les gaz à effets de serre ne seraient pas dans les mêmes proportions. Les études et expérimentations montrent qu’un ruminant émet une quantité identique de méthane par ses éructations et ses flatulences quel que soit son niveau de productivité. Ainsi, mathématiquement, une vache produisant 7 000 litres de lait par an a moins d’effet sur le changement climatique que deux vaches produisant 3 500 litres de lait par an chacune. Ce critère ne peut être isolé et doit être mis en regard d’autres aspects liés aux effets sur l’environnement des pratiques intensives et des flux commerciaux mondiaux de céréales, de protéines, ou d’intrants. Pour autant, c’est en partant, entre autres analyses, de ce constat que les scénarios Afterre 2050 proposent de rechercher une solution médiane de réduction de production de viande en maintenant une combinaison entre systèmes intensifs (valorisant céréales et cultures fourragères) et systèmes herbagers dans l’alimentation animale. « les systèmes extensifs le deviennent encore plus, avec un cheptel « tout herbe » qui prendrait une part significative en 2050 (le quart des effectifs), aux cotés de systèmes assez proches des systèmes actuels à la fois performants (7 000 l) et économes (moindre consommation de concentrés). »

Dans ce scénario, les herbages devenus inutiles à l’élevage seraient consacrés à la récolte d’herbe par des hacheuses pour alimenter des méthaniseurs… producteurs d’énergie renouvelable, certes, mais se limitant par la force des choses aux surfaces mécanisables pour les engins de récolte. La concurrence pourrait être forte avec les besoins en prairies de fauche pour les fermes d’élevage. Car celles-ci ne peuvent se suffire de surfaces uniquement pâturables. Elles ont besoin aussi d’une proportion de surfaces mécanisables pour constituer des stocks de foin suffisants pour l’hiver. Amener une concurrence par des pratiques non agricoles sur ces espaces mettrait ainsi en péril l’équilibre et la pérennité de ces exploitations dans leur ensemble… et par voie de conséquence des pâturages sur les surfaces les plus pentues.

Ainsi, réduire la consommation de viande de manière significative soulève des possibilités variées quant aux orientations agricoles correspondantes, suivant le positionnement où l’on met le curseur dans l’équilibre entre prairies et surfaces cultivées.

Conclusion : quels paysages de nos assiettes ?

Les interrelations entre paysages, environnement, production et alimentation sont une évidence. Inciter à la réduction de consommation de viande n’est ainsi qu’un des aspects, certes pas le moindre, dans les choix de modes de vie qui en découlent. Car suivant les types d’agriculture choisis pour y parvenir, et les types de surfaces et de régions agricoles valorisées, les effets paysagers seront différents. Ainsi, le choix de réduction de consommation de produits d’origine animale dans l’alimentation humaine est un élément de contexte et de conjoncture… mais les choix des formes d’agriculture pour les produire est éminemment politique, et, comme dans l’histoire, offriront une plus ou moins grande marge de manœuvre aux acteurs locaux pour valoriser leurs espaces agricoles et produire leurs paysages. Soit libre cours est laissé à la loi du marché et il y a de fortes chances que les productions animales continuent à être produites sur les espaces cultivables à fort potentiel agronomique, entraînant une marginalisation et un abandon progressif par l’agriculture des surfaces en prairies… sauf dans les terroirs comme ceux d’AOP où les acteurs locaux réussissent à maintenir une valeur ajoutée à leurs produits. Soit une politique volontariste conduit à une mise en cohérence entre des surfaces cultivables de fort potentiel agronomique réservées en priorité à des productions végétales directement pour l’alimentation humaine, et des surfaces de prairies permanentes consacrées aux élevages. Sans vouloir en préjuger, et simplement pour contribuer à poser les termes du choix, la première option reste dans la logique actuelle des marchés, mais paraît moins efficace en termes environnementaux, et surtout réduit les marges de manœuvre des acteurs locaux des terroirs de fortes contraintes agronomiques qui ne peuvent qu’être herbagers. Ainsi, même si les réflexions sur un meilleur équilibre entre ressources végétales et animales dans l’alimentation humaine sont pertinentes et judicieuses, leurs conséquences si l’on n’y prend garde pourraient être la fermeture de nombreux paysages… après liquidation des derniers stocks d’herbe.

[1] Claude Aubert – « La malbouffe », éd. Olivier Orban

[2]http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/12/22/manger-moins-de-viande-pour-sauver-la-planete_1283941_3244.html#6kRuUZj3pWWlfajJ.99

[3] JM Lecerf « Manger autrement », éd. Institut Pasteur de Lille..

[4] Marion Balestrat. « Décroître c’est diminuer sa consommation de viande » – dans La Décroissance n° 24, décembre 2004

[5] Afterre2050 – Solagro – « Un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France à l’horizon 2050 » – 2014

[6] Janin Claude – Andres Lauren – « Les friches : espaces en marge ou marges de manœuvre pour l’aménagement des territoires ? » – in Annales de Géographie – Armand Colin – N° 663 – Sept-Oct 2008

[7] Afterre2050 – Solagro – « Un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France à l’horizon 2050 » – 2014